Мне попадались лишь монеты с обозначением двух годов 13/46 и 15/24, что соответствует 1792 г. и 1890 г. христианской эры. Кроме того, в ходу непальские монеты, даже XVII и XVIII вв.

Курс этой монеты на китайское весовое серебро в последнее время сильно менялся. Мне передавали, что лет двадцать тому назад за лан китайского серебра на монетном дворе давали 12 монет, лет 10 тому назад давали 10 2/3 монеты, но во время моего пребывания в Лхасе лан серебра выменивался лишь на 8 монет. Немного дороже скупают китайское серебро камские купцы, торгующие в Да-цзян-лу.

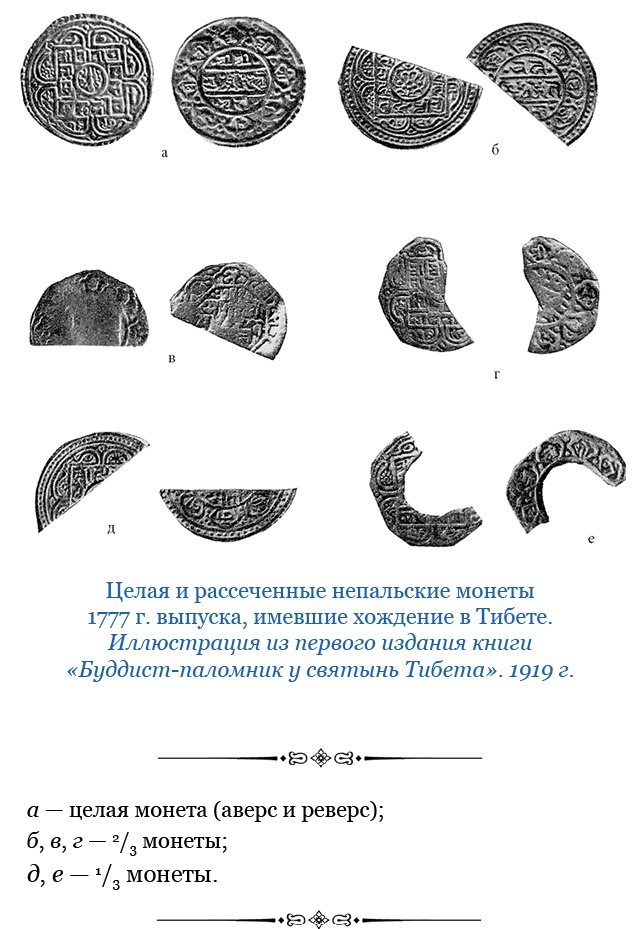

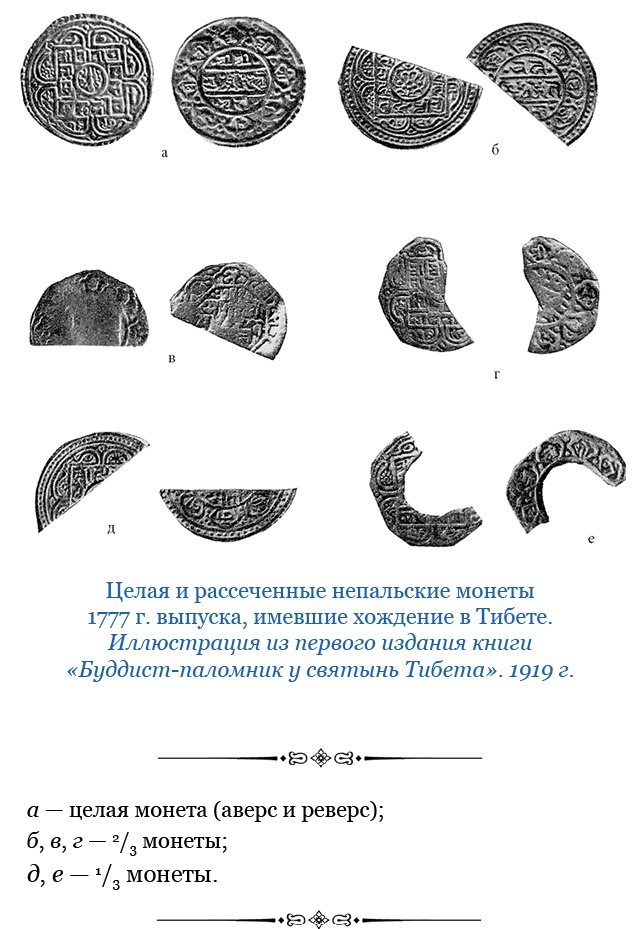

Особых монет большей ценности нет, и более крупными единицами счета служат: а) с(р)ан (по-китайски – лан), который состоит из 6 2/3 монеты (так что 20 монет равны трем сранам), и б) доца(д), или ямбу, заключающий в себе 50 сранов или 333 1/3 монеты. Равным образом нет монет и меньшей ценности, а при дробном счете употребляют монету особого образца (более высокой пробы), рассекая ее двояко: или пополам, или на три части. При последнем рассечении две трети оставляются вместе.

Одна треть монеты, долженствующая весить 5 китайских фынов, называется гарма-на, что буквально значит «пять звездочек», а в переносном значении 5 фынов; 1/2 монеты называется че(дб) – чжа(д), «рассеченная половина»; 2/3, соответствующие одному цину, называются шоган – «один цин»; разница между двумя последними, а также между чечжа и гармана, т. е. 1/6 монеты, называется кхаган, т. е. «одна шестая часть», но для последней нет отдельного кусочка, и в обиходе она уплачивается вышеупомянутыми разницами. Точно так же нет, конечно, отрубка для 5/6 монеты, хотя и существует для них особое наименование хача(д), т. е. «недостаток (до монеты) одной части». К этому следует добавить, что рассеченные части почти никогда не встречаются в целом виде, а обращаются в дуги слесарями, видящими выгоду в серебре, отсеченном из середины полукруга.

Золотых монет в обращении нет, а золото продается в слитках. В 1901 г. лан золота стоил около 40 с(р)анов местных монет, т. е. 53,33 руб., или 1 золотник золота стоил около 5 рублей.

Кроме местной монеты в Лхасе охотно принимаются за 3 и 3 1/3 монеты британско-индийские рупии (по-тибетски – пилин-гормо). Монеты эти охотно скупаются купцами из провинции Кам, где, как говорят, индийские рупии стали ходячей денежной единицей.

При торговле принято употреблять все способы, рекомендуемые известной поговоркой: «Не обманешь – не продашь». Поэтому привыкли при продаже весьма сильно запрашивать цену наряду с непременным восхвалением предлагаемого товара и неоднократным призыванием в свидетели своих слов «Чжу» или «Чжу-ринбочэ», к которому в таких случаях прибегают и магометане-кашмирцы. Покупатель, понятно, начинает давать с самой малой цены. Постепенным понижением запрошенной цены продавцом и повышением данной цены покупателем, наконец, приходят к соглашению. После отмерки покупатель обычно просит сделать прибавку; это практикуется в особенности при покупке съестных припасов. Тогда продавец обычно делает прибавку, а затем и следующие, постепенно уменьшая дозу, более назойливые покупатели просят прибавки до 6–7 раз.

Принято делать обыкновенно прибавку три раза, хотя бы такими долями, что приходится удивляться терпению той и другой стороны. Если продавец не уступчив на прибавку, нередко покупатель бросает товар и удаляется. Когда сделка уже кончена и стоимость уплачена, покупатель заставляет продавца «сказать благопожелание» (по-тибетски – монлам-даб или чжаб). Тогда продавец берет проданный товар в руки и читает заговор, смысл которого сводится к тому, чтобы вещь служила очень долго и доставила счастье и долгоденствие потребителю. Потом, приложив ее к своему лбу, отдает покупателю, который и уносит купленное.

6. Занятие жителей

Лхаса не отличается никакой отдельной промышленностью, которой можно было бы охарактеризовать занятие его жителей. Жизнь этого города обусловлена тем, что он является религиозным и административным центром ламаистского мира и Центрального Тибета, притягивающим многочисленных богомольцев и немало чиновного люда. Скопление народа, как известно, требует торговли, которою и можно охарактеризовать занятие жителей этого города. Торговля, как сказано выше, преобладает мелочная, состоящая в перепродаже деревенских продуктов и товаров оптовых продавцов.

Оставив подробности о занятиях исключительно столичных жителей, скажем несколько слов про занятия жителей вообще Центрального Тибета. Главным занятием тибетцев должно считать земледелие и скотоводство, причем земледелием заняты все долины рек и вообще более низкие и неудобныее места, а скотоводством – травянистые горы и высокие окраины страны.

Земледельцы сеют главным образом ячмень (арнаутская пшеница), из которого приготовляется мука цзамба, составляющая главную пищу всех классов населения; затем пшеницу для производства крупчатки, горох и бобы. Огородники садят преимущественно китайскую (с красной кожурой) и тибетскую (с белой кожурой) редьку, которая служит главным приварочным и закусочным овощем, два вида капусты, затем картофель, репу и морковь.

Скотоводы разводят яков и овец, а также небольшое число лошадей. Разводят также и помесь между яком и рогатым скотом, называемую цзо. Это более красивое и выносливое животное, чем его родители. Земледельческое население подспорьем своего главного хозяйства разводит ослов и простой рогатый скот, идущих под полевые работы и вьюки, а также овец для получения шерсти и мяса. Кроме того, уже в самом ограниченном числе разводят мулов и лошадей. Все эти животные отличаются низким ростом и вообще некрасивым видом, но зато чрезвычайно выносливы и невзыскательны в пище и уходе за ними.

Обработка полей производится небольшими сохами, в которые впрягается преимущественно пара цзо или яков. Бороньба чаще производится ручным способом: граблями и деревянными молотками. Нам не приходилось наблюдать отдыхающих полей. Вследствие недостатка в удобной для хлебопашества земли, пашни засевают ежегодно, причем удобряются золой, смешанной с человеческими извержениями. Весною, при посеве, поля обильно орошаются посредством канав, в достаточном числе проведенных даже на большие расстояния. В земледельческом районе очень мало подножного корма для скота даже летом, поэтому зимою кормят скот исключительно соломой и горохом. Трава, вырываемая с болотистых мест и промежутков засеянных нив, стоит сравнительно дорого и составляет корм более дорогих, преимущественно городских животных. Трава, растущая на болотистых местах, высокая, грубая, вроде камыша. Ее скармливают зеленой, так как, высыхая, она настолько твердеет, что делается негодной для корма.

Пастушеское население не делает запасов сена, и животные целый год проводят на подножном корму.

Передвижение по стране совершается только верхом и вьючным способом. Нам приходилось видеть неуклюжие двухколесные телеги только для перевозки больших каменных глыб, и то очень редко. Толстые бревна, даже на большие расстояния, переносятся пешими людьми на плечах.