Но при всем при том можно утверждать, что шанс продать все шесть систем был упущен именно из-за задержек в реализации проекта. Тут мы подошли к проблеме со временем.

Давайте разберемся, в чем же причины постоянных переносов сроков. Начнем с двух общих предположений и, опираясь на имеющиеся данные, посмотрим, к какому выводу мы придем. Возможны несколько объяснений несоответствия планов и результатов. Каждая версия нуждается в дополнительной проверке, так как лишь одна из них верная.

Версия первая: исходно ошибочные ожидания, неправильное планирование с самого начала – объясняет неожиданность и несоответствие реального результата тому, что было задумано.

Версия вторая: слабое управление проектом (плохой менеджер). Но это очень общее утверждение, которое необходимо рассмотреть более детально.

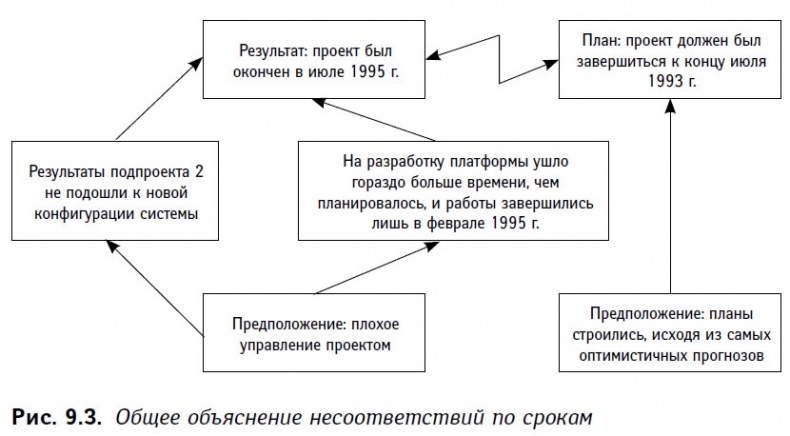

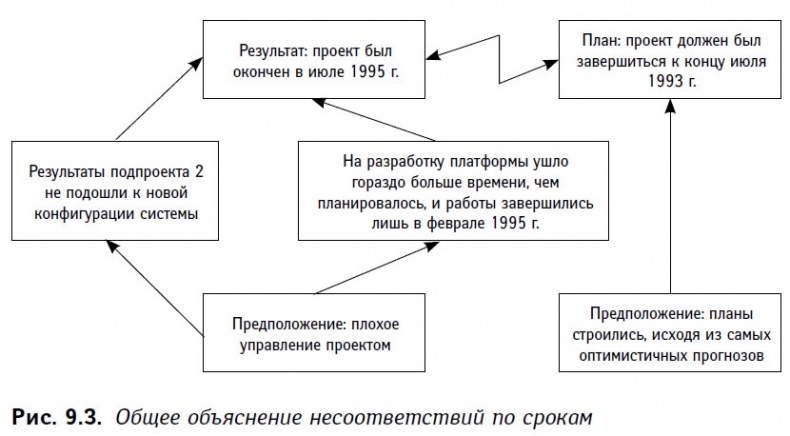

На рис. 9.3 даны весьма приблизительные оценки, причинноследственные отношения здесь выстроены не так строго, как того обычно требует ТОС. Например, утверждение «Разработка платформы заняла гораздо больше времени, чем планировалось сначала» влечет за собой следствие «Проект завершился лишь в июле 1995 г.». Но при этом исходное утверждение (причину) следовало бы объединить эллипсом с еще одним, говорящим, что на других этапах проекта подобных задержек не наблюдалось. Мы знаем, что так оно и было, поэтому строгое логическое построение не отражено в диаграмме. Есть еще одна причина, действующая независимо: «Результаты подпроекта 2 не подошли под новую конфигурацию системы». Поэтому две стрелки, идущие к результату, между собой не объединены.

Всегда, когда речь заходит о конкретных цифрах и датах, необходимы более детальные объяснения каждого факта. Почему изначально считалось, что проект завершится в июле 1993 г.? Одно из объяснений – прогнозы были слишком оптимистичны. Конечно, это предположение не объясняет нам появление в планах той или иной даты, а лишь указывает, откуда в итоге появилось такое серьезное расхождение между фактическим и ожидаемым завершением проекта. Полагаю, что и этого достаточно. Кажется излишним добавлять, что дата «июль 1993-го» появилась после того, как были определены все работы по проекту, установлена длительность каждой и затем общая длительность всего проекта.

Мы видим два противоположных утверждения на верхушке диаграммы. Элементы ниже объясняют появление каждого из них. И планы, и реальность обусловлены тем, что изначально все строилось на слишком оптимистических прогнозах.

Мой опыт показывает, что первоначальный анализ можно начинать, изложив на бумаге самые общие предположения. Далее следует развивать основную мысль, отталкиваясь от исходных постулатов. Анализ – процесс нелинейный, скорее циклический. Проведя первый «круг» размышлений, необходимо вернуться в самое начало и детализировать исходные данные. Процесс заканчивается лишь тогда, когда нам удается добраться до истинных причин, которые вызвали к жизни наблюдаемые негативные явления.

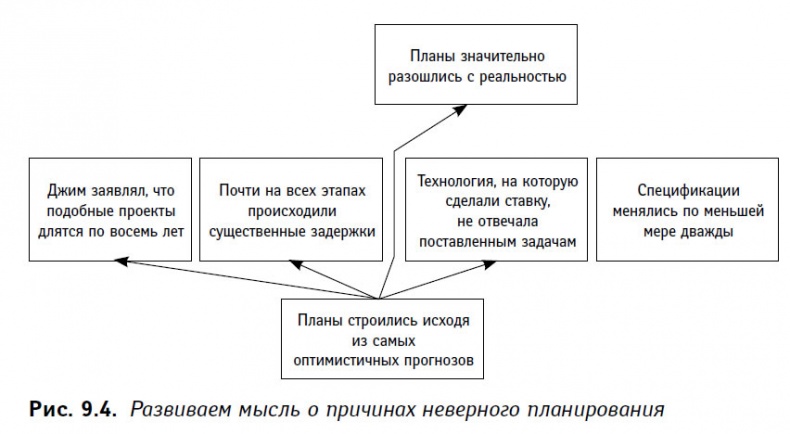

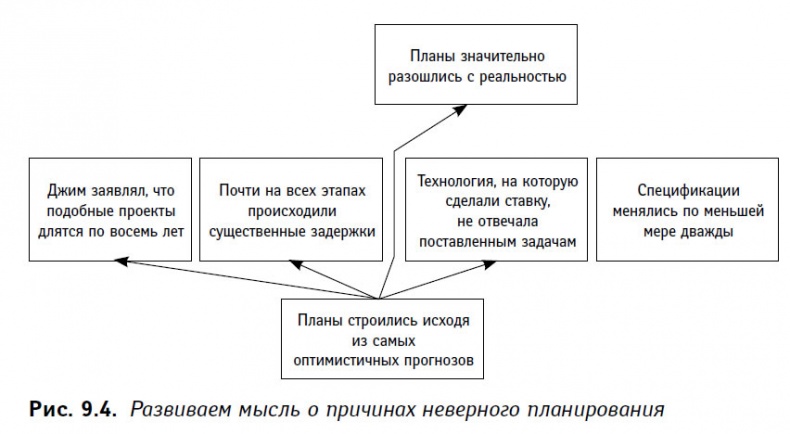

Рассмотрим сначала те положения, которые объясняют появление неверных планов (рис. 9.4).

Исходно завышенная планка ожиданий объясняет расхождение плана и реальности. Она также объясняет и некоторые другие описанные события. Вновь на схеме отражены не все необходимые условия, которые надо было бы включить, если подходить к построению логического дерева по всем правилам и со всей строгостью. Например, если бы повезло, первоначально выбранная технология вполне могла бы оказаться подходящей. То есть можно бы добавить в диаграмму утверждение о том, что знаний о возможностях выбранной технологии недостаточно, и соединить его с элементом «Технология, на которую сделали ставку, не отвечала поставленным задачам». В то же время слова Джима о стандартной продолжительности подобных проектов вообще можно логически истолковать как оправдание и не включать в диаграмму. Но наша гипотеза свидетельствует, что это утверждение имеет под собой основание, хотя бы отчасти. Итак, представленная схема доказывает, что данная гипотеза имеет право на существование, так как она объясняет появление нескольких событий, которые наблюдались в ходе реализации проекта.

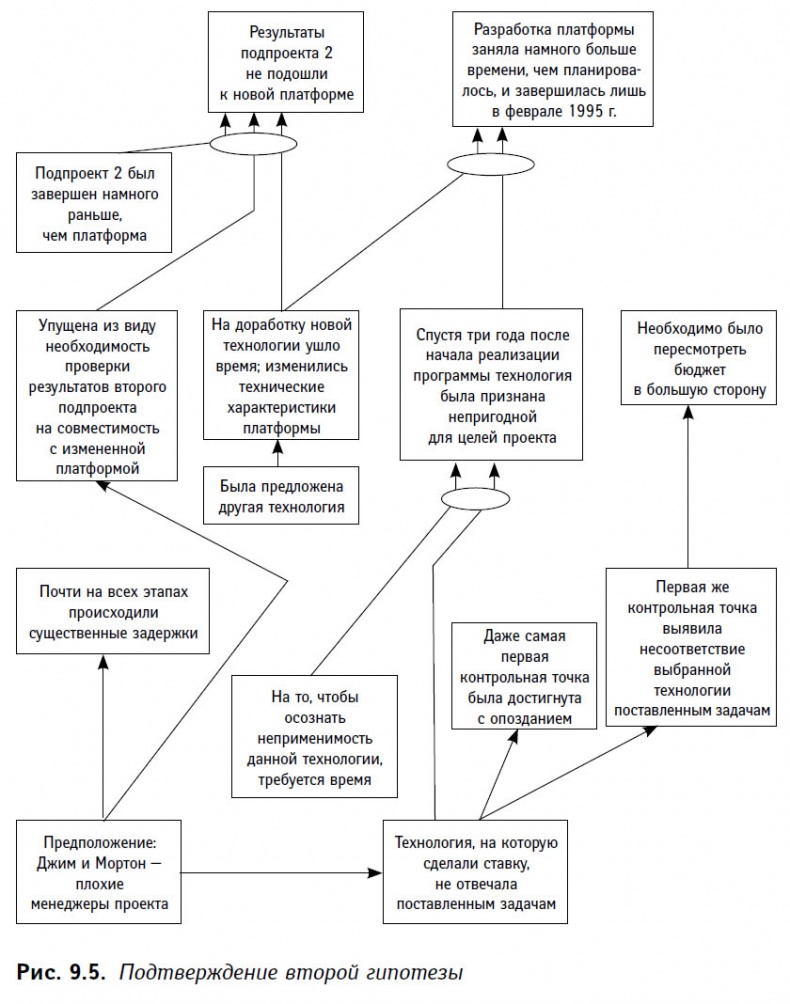

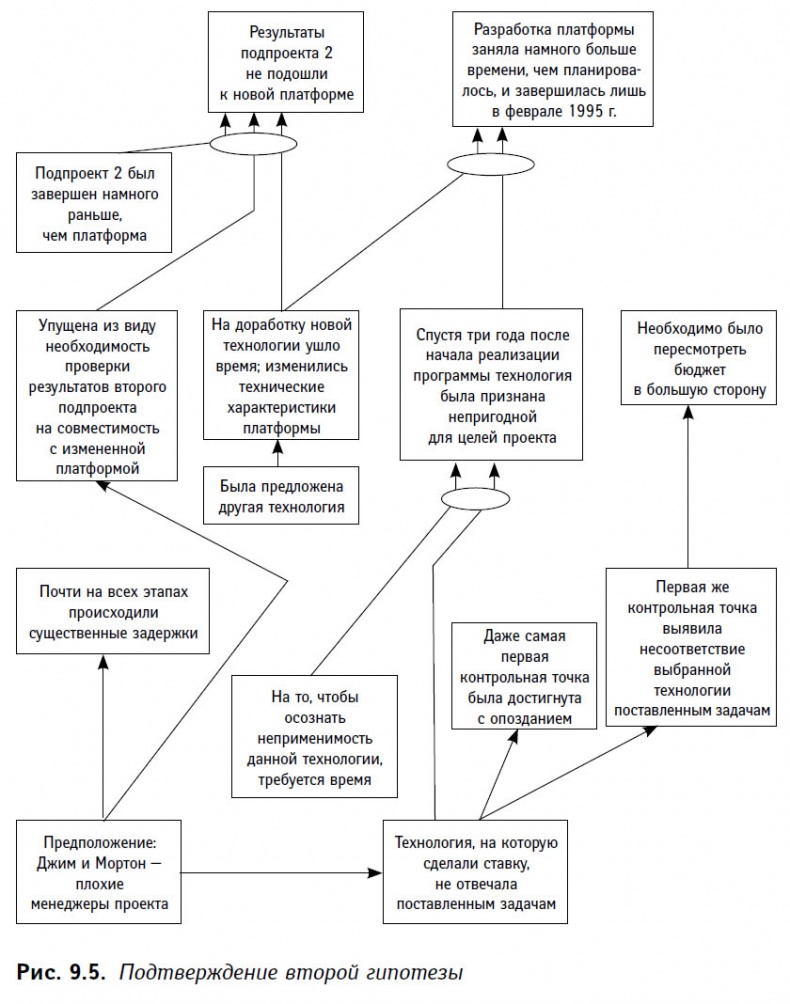

Не всегда можно подобрать достаточное количество фактов в поддержку каждого предположения. Так, те наблюдения, которые мы предлагаем в качестве доказательства верности второй гипотезы, не выглядят столь же убедительно (рис. 9.5). На диаграмме утверждение о плохом управлении проектом заменено на «Джим и Мортон – плохие менеджеры проекта». Это сделано умышленно, чтобы обозначить человеческий фактор и избежать соблазна свести к «плохому управлению» любые неудачи в работе. Итак, мы должны доказать, что Джим и Мортон – никудышные менеджеры и можно было найти специалистов, способных справиться с управлением подобным проектом лучше.

Как следует из рассуждений, отображенных на рис. 9.5, если бы Джим и Мортон были действительно плохими менеджерами, то почти на всех этапах работ случались бы срывы по срокам. Этим же можно было бы объяснить запоздалое выявление несовместимости результатов подпроекта 2 и измененной платформы, а также ошибку в выборе основной технологии. Но два из этих трех аспектов скорее связаны и с первым предположением о слишком оптимистичных прогнозах. Только оплошность с результатами второго подпроекта однозначно вызвана недосмотром менеджера проекта. Но вряд ли это можно рассматривать как серьезный аргумент при выборе основной версии провала.

В схему не включены факты, которые косвенно свидетельствуют о профессиональных качествах Джима. Например, если бы он действительно был плохим специалистом, разве смог бы он так быстро найти новую работу? Еще одно опровержение: в ходе реализации проекта был накоплен ценный опыт, который затем нашел применение в других проектах компании. Достаточно ли этого, чтобы доказать несостоятельность данного предположения? На мой взгляд, вполне, но, конечно, каждый вправе сам решать.

Поскольку до сих пор не все еще ясно, давайте соберем вместе все основные явления и попытаемся найти их общую причину. Учтем также тот факт, что не существовало стопроцентной вероятности продать все шесть систем, даже если работы и завершились бы по плану. И здесь мы подбираемся к основной причине неудач: пренебрежительное отношение к важности формально строгой оценки рисков. И как следствие – перед нами открывается конфликт интересов: целей сторонников проекта Джима и Мортона и интересов руководства компании. Джим и Мортон были по-настоящему захвачены идеей и скрыли информацию о возможных рисках от Эрнеста Бура (рис. 9.6).