Нам, федоровцам, положено белую, светлую одежду носить. На ней всюду были крестики или вышиты, или нашиты. Нас и называли «крестиками». Свой нательный крестик я на рубашечку привязывала и прятала на теле. Иногда приходили обыскивать и крестики отбирали.

Кто? А, молодые такие, непонятные! Я драться лезла, не отдавала. Нас ощупывают, крестик кожу царапает, и я царапаюсь. Один раз за руку схватила и тяну кусать! Я боевая росла! И сейчас боевая.

Семья Береговых в ссылке. Коми, 1948

* * *

В 34-м нас с мамой выпустили. Дали одежду и сказали: идите на все четыре стороны.

Сначала жили в Кожве, у частной бабушки Матрены, бесплатно. В одной комнате с ней спали, за одним столом кушали. Что кушали? Да что приготовят! Главное дело — чай был и хлеб. На хлеб сахара насыпали: вот тебе норма, ешь и не спрашивай. Голодно было, а все равно бегали, играли… По лугам бегали, дикий лук, чеснок собирали, ягоды. Лебеду толкли… Го-осподя! Лебеда — она горькая-я. Но ничего. Хуже, шо не соленая.

«Когда все прошло…»

Папу судили три раза, а в 37-м выпустили и уже не сажали. Пришел он худой, по всему телу волдыри. Он веселый был, общительный, его уважали очень. Когда умер, люди шли толпой, прямо как на демонстрации.

У родителей лампадка, икона была, они утром и вечером молились. И никогда сильно не разговаривали. Побаивались. И мне не велели. Когда умирали вожди, они плакали, жалели. Не злодействовали, не радовались. Не злобились, не говорили, что советская власть плохая. Когда все прошло, мама устроилась в колхоз дояркой, папа конюхом, мы в интернате учились. А как время подошло, родители пенсию не получили и даже не пытались. Сказали: дети есть, руки-ноги есть, заработаем сами. Ни копейки никогда не брали у советской власти.

Муж мой тоже был ссыльный, из Пензы, а за что он ссыльный, не знаю. Он жил в Печоре в землянке. В 46-м году я вышла в эту землянку замуж и так десять лет в ней прожила.

Нет, вернуться в Воронеж я не думала. А чего: землю забрали, дома нету. Что я, руки слóжу и поеду туда умирать? Не-е. Не ездила даже ни разу. Не тянуло. Какая-то злоба в душе была, что не дали нам жить там, выгнали нас… Да и некогда мне было ездить, я детей рожала. И сейчас некогда, я Богу молюсь.

У меня еще с церкви одно ухо застуженное. То болело, теперь не слышит и все время гуди-ит, гуди-ит. Хочу пойти в больницу, чтобы они мне его заткнули. А так ничего, живу, здравствую. Не пила, не курила, питалась скромно, чужого не брала. Родители всегда говорили: «Смотри, живи по закону. Не зарься на деньги. Языком не болтай». Вот я и работала, и ничего у меня никогда не было. Вот так вóт, слава тебе Господи, и живу. Долго, 85 с лишним лет.

ИКОНКА БАБЫ ХРИСТИ

«Трое детей были у бабы Христи, все умерли, она осталась. Как стали нас из лагеря выпускать, ходила по людям нянчить. Потом одна женщина забрала ее к себе. Она высланная была. Верующая, но скрывала. А нам сказала: я умру, а вы эту иконку себе заберите. Так она у нас и висит».

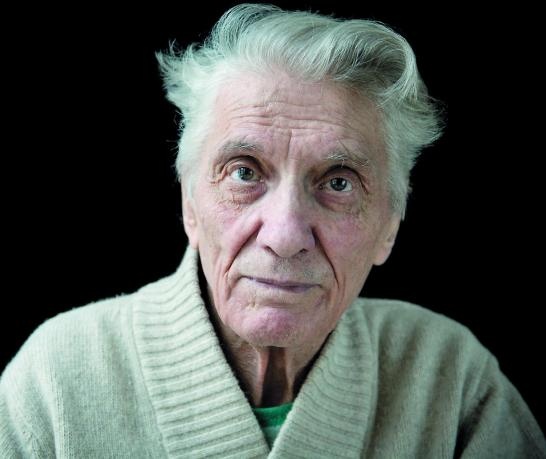

Юрий Львович Фидельгольц

«Место в лагере надо завоевывать зубами»

1927

Родился в 1927 году в Москве.

3 АПРЕЛЯ 1948

Во время учебы в театральном институте арестован вместе с двумя друзьями по подозрению в организации антисоветской группы. При обыске в доме Фидельгольца нашли его дневники, которые стали основой обвинения.

1948 … 1951

21 октября 1948-го — приговор военного трибунала Московского гарнизона: 10 лет лагерей, 5 лет поражения в правах.

1948–1951 — этапирован в Озерлаг под Тайшетом. Все время заключения провел только на общих работах.

1951-й — этапирован в Магадан, затем в Берлаг (колымский особый лагерь «Береговой»). Морозы, голод.

1952 … 1954

Весна 1952-го … май 1954-го — этапирован в лагерь при руднике Аляскитовый (Якутская АССР), где работал на обогатительной фабрике. Отправлен в инвалидный лагерь из-за начавшегося туберкулеза.

Май 1954-го — решением Военной коллегии Верховного суда СССР десятилетний срок заключения снижен до пяти лет, и Фидельгольц, отсидевший уже шесть, был освобожден.

1954 … 1956

1954–1956 — отправлен в бессрочную ссылку в Караганду.

1956-й — судимость Фидельгольца снята, он вернулся в Москву.

3 ОКТЯБРЯ 1962

Полностью реабилитирован.

Работал инженером, конструктором-проектировщиком. Выпустил шесть книг стихов и прозы.

Живет в Москве.

Меня посадили за антисоветскую группу, у нас группа была. То есть какая группа, трое друзей: Соколов, Левятов и я. Встретились, побрехали и разошлись. Но когда Соколова арестовали за стихи — ну, как бы антисоветские — он почему-то об этом рассказал. Меня взяли как свидетеля, решили обыскать. А у меня были дневники, семь или восемь тетрадей. О том, как я ходил в церковь и как там хорошо и приятно: «Почему так относятся к религии? Надо было бы ввести в школах Закон Божий». Или: «Вышел на улицу, голодные рабочие едят из грязных мисок. Что за скотская жизнь!» Под это сразу подложили антисоветизм.

В тюрьме я первое время, конечно, подумывал о самоубийстве. Я был советский человек и жить с клеймом врага народа не мог. Следователь доказывал мне: «Ты выродок. Все советские люди работают, учатся, а вы, бездельники, думали власть свергнуть, Сталина убить… Знаешь, почему мы тебя изолируем? Потому что если мы тебя выпустим, народ тебя растерзает». И я думал: может, он прав? Выйду — и на меня сразу набросятся: вот он, враг…

Группа у нас получилась несолидная, даже следователи это понимали и смеялись между собой: «Ну и карикатура». Однако же следователь капитан Демурин получил майора. Майор Максимов — подполковника. А мы, мальчишки, — по 10 лет.

* * *

На следствии я много хулиганил. Молодой был, не понимал, что держаться надо потише. Опытные зэки вели себя смирно и не выделялись, а я буянил, так что меня сразу за шиворот — и в холодное. Потом это большую роль сыграло в моей судьбе несчастливой. В деле написали, что я злостный нарушитель тюремного режима и брать меня можно только на самую тяжелую физическую работу. Сколько я ни пытался устроиться в санчасть или куда-то еще, не брали, вышвыривали.

Не знаю, как я выжил. Чудом.