Когда война закончилась, свободомыслие было везде. Мы говорили друг другу: вы посмотрите, что было с декабристами после войны? Они начали думать. И мы тоже ждали, что люди начнут думать.

Никто уже не считал, что все в стране хорошо. Война была слишком страшна. Все ходили голодные, писем с фронта не было, на фронт забирали всех подряд. Я и сейчас не понимаю, как мы выжили: мы все, люди?

Конец войны я помню больше как слезы, чем как радость. В большинстве квартир были те, кто не вернулся. И все плакали, плакали, плакали.

В девять лет, еще во время войны, я пошла санитаркой в госпиталь. Вот лежат раненые в палате. Они все рядовые. Они все ненавидят. И когда я начинала что-нибудь вроде: «А вот, когда вы шли в атаку…» — они говорили: «Заткнись. Мы сейчас тебе расскажем, как нас в атаку гоняли».

Они рассказывали про заградотряды, про расстрелы солдат в строю. Как неграмотные начальники выполняли то, что говорили в штабе, а в штабе все были пьяные. Как их гоняли, как их наказывали. И поэтому, когда потом мне говорили, как на фронте все кричали «ура» и плясали под гармошку, я понимала, что это бред. У меня было ощущение, что я живу в аду, что кругом вранье.

Году в 50-м мы сидели нашим кружком и обсуждали, чего не хотим. Мы не хотим, чтобы нами командовали. Чтобы была цензура.

Хотим, чтобы нам давали читать то, чего не дают: историю русской литературы, Серебряный век. Разумеется, мы понимали, что эти разговоры не пройдут даром.

Сусанна Печуро в лагере. 1956

* * *

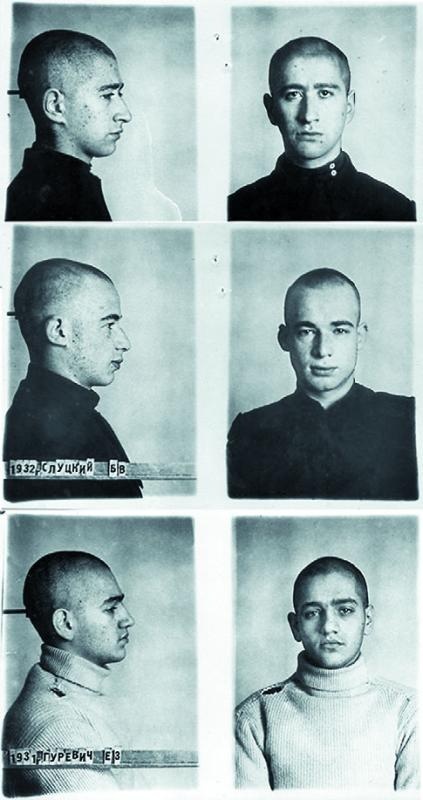

Наших мальчиков, Борю Слуцкого, Владлена Фурмана и Женю Гуревича, как руководителей (им было по 20 лет) приговорили к расстрелу. Писать прошение о помиловании они отказались. После суда меня вели за Женей по коридору. Его держали под руки два конвоира. И я помню, как он рванулся от них, пошатнулся — и его снова схватили. Думаю, в этот момент он понял, что произошло.

Мне и еще девяти нашим — тем, кому было по 16–18, — дали 25 лет лагерей. К тому времени я уже слишком много знала про органы и не надеялась, что когданибудь освобожусь. Было понятно: в лагере я — до конца. Но я же не знаю, когда конец? Можно исходить из того, что ты сел, и на этом все. Но зачем тогда думать, стараться понимать, с кем-то знакомиться, дружить? Поэтому я решила: это — моя жизнь, другой не будет, и прожить по-человечески надо эту.

«За хорошую работу будем хоронить в гробах»

В лагере мы делали очень разное. Корчевали пни, строили дома. Одно время рыли канал.

Инта. Лесотундра. Болота. Вдруг нас гонят, показывают: вот здесь копайте на три метра вглубь. Мерзлота. Зима. Какие там три метра?!

Хорошо помню, как мы возвращались с рытья канала и крестьянки просто падали на нары: не снимая бушлата, не разуваясь. Тогда мы ползли в столовую: мы ж тоже ползали, а не ходили, набирали в мисочки еды, ползли обратно — и кормили всех.

Друзья и однодельцы Сусанны Печуро — Женя Гуревич, Боря Слуцкий и Владилен Фурман. Расстреляны в 1952 году

Уже потом я узнала, что во всех лагерях говорили одинаково: «Нам не нужна ваша работа, нам нужно ваше мучение». А один оперуполномоченный так говорил: «Работайте хорошо. За хорошую работу будем хоронить в гробах».

* * *

Как бы ни было голодно, холодно, плохо, ничто не было так страшно, как отсутствие возможности читать и учиться. Однажды в Минлаге ко мне попала книжка «Атомное ядро». Вот уж что меня никогда не интересовало! Но книжку я выучила наизусть, просто ради возможности что-то узнать.

Кроме нее у меня была «Божественная комедия» Данте. Ее отдала умирающая соседка по лагерю. Она выросла в Харбине, прочла, что СССР прощает своих эмигрантов, и приехала. Взяли ее на границе, она ничего здесь не понимала и была в полном отчаянии и ужасе. В лагере она просто лежала. Не ходила на работу, не ела. Пролежала месяца два или три — и умерла. Беспричинно, просто от отчаяния. Человек, который не понял, что с ним случилось, ничего, кроме полного отчаяния, испытывать не может.

* * *

После войны начались лагерные восстания. Помню, пришел в Инту на разгрузку вагон с лесом, на бревнах выцарапано: «Воркута бунтует. Братья, присоединяйтесь!» Тогда же в политических лагерях перебили уголовников. Фраеров там почти не было, одни фронтовики. Пришли ночью в барак к уголовникам — и перебили всех.

«Лучше я умру сегодня…»

Со мной в лагере были в основном украинские крестьянки. Сидели за дело. Иногда абсолютно необразованные, они всю эту шваль ненавидели иногда даже больше, чем я сама.

Ни за что в лагере оказывались в основном женщины пожилые.

Вот приходит советский взвод в деревню. Смотрит: наверное, бандеровцы в эту избу заходили. И в ту. «Эй, хозяйка, бандеровцы приходили? Хлеб давала? Ты тут не реви!» И не важно, давала она хлеб, не давала, добровольно ли, все, ее забирают, дети остаются беспризорными, много детей. Со мной сидела украинка, у нее 10 детей осталось.

Ну а если про кого узнавали, что действительно помогали бандеровцам, — как их пытали! Мы потом видели их шрамы.

* * *

Уголовники жили по принципу «ты умри сегодня, я — завтра». У политических такого не было. Мы старались жить по принципу «лучше я умру сегодня, чтобы ты прожил еще один день».

Друзей в лагере у меня было много. Был Витя из Москвы, сел на 25 лет за молодежную подпольную организацию «Армия революции». Был Георгий, коммунист из Болгарии. «Ты чего сюда попал?» — спрашиваю. Он мне ответил замечательно: «Понимаешь, у старшего брата большая Сибирь».

Мы подружились с Надеждой Марковной Улановской. Ее дочь Майя — моя одноделка. Ее арестовали, когда родители уже сидели, и в лагере я первая рассказала Надежде Марковне, что ее дочери дали 25 лет. Помню, как она кричала: «Все! Это конец! Это им конец! Если они начали сажать детей, они долго не протянут».

До «конца» Надежда Марковна не дожила. Умерла в конце 1986-го в Израиле.

Бедная конвоирша

Нас водили на очень тяжелую работу, очень далеко. В один из первых дней, когда гнали нашу бригаду, один из конвоиров вдруг закричал. Оказалось, в нашей бригаде его невеста. Его забрали в армию, ее, украинскую крестьянку, арестовали.

Она увидела его, стала плакать. Он подошел к ней: «Я вашу бригаду буду водить, сколько смогу. Давай свое кайло». Взял и повел нас до самой делянки. Водил нас неделю, кайло ее носил, доставал кусочки хлеба… А потом конвой поменяли. На нее страшно было смотреть.

* * *