Руки играли важную роль. Такова была концепция. На холстах с игроками в карты тоже есть подобные белые пятна, или акценты

{822}. Художник сам занимался ручным трудом; как однажды сказал поэт Жак Дюпен, это союз размышляющей руки и моделирующего глаза, – Сезанн же зачастую именно так и подходил к процессу. «Я вступаю в схватку со своим motif», – сказал он однажды Гаске, сидя на вершине холма под высокой сосной и рассматривая пейзаж. Сцепив руки, он продолжил: «Видишь ли, вот что такое motif». По словам Гаске, Сезанн многократно повторял это движение: держал руки врозь с широко расставленными пальцами, затем медленно сводил их, плотно прижимал друг к другу и сцеплял пальцы в замок. Поэт Эдмон Жалу познакомился с Сезанном у Гаске. Художник явился к концу обеда. «Он застал нас за десертом. Он увидел на столе подсвеченную ярким солнечным светом вазу с персиками и абрикосами. Протянул свои морщинистые руки, будто намереваясь схватить фрукты, и сказал: „Смотрите, как нежно солнце обходится с абрикосами, укутывает их, проникает внутрь, подсвечивает их со всех сторон. И как оно при этом скупо по отношению к персикам, греет их лишь с одного бока!“»

{823}. Сезанн вкладывал множество смыслов в понятие прикосновения (touch), для него это сильное физическое переживание. В живописи он стремился соединить сознание с материей. Нарисовать означало захватить – пленить – в свои ощущения, как зрительные, так и тактильные. (Воллар рассказывал, что один из его первых коллекционеров был слеп от рождения. Ощупывал ли он картины пальцами, читая их, подобно Брайлю?

{824}) Основным критерием оценки работ других художников для Сезанна было движение руки: есть ли в нем то самое? У Делакруа есть, у Дега недостаточно. Этим все сказано.

Двое наиболее сочувствующих Сезанну исследователей также ощущали, что в его руке было что-то особенное. В заключение своего эллиптического произведения «Мысли о Сезанне» Роберт Вальзер пишет о завораживающей простоте:

Все, что он выделял из окружающего мира, вступало во взаимодействие; если можно говорить о его музыкальности, то эти связи основывались на полноте его восприятия, на адресованной им к каждой вещи просьбе раскрыть свою суть и, самое важное, на его манере помещать в один «сосуд» и крупное, и мелкое. Вещи, за которыми он наблюдал, приобретали красноречие; вещи, которым он придавал форму, будто бы наслаждались этим – и на нас они производят то же впечатление. Можно с уверенностью утверждать, что он максимально эффективно, почти без ограничений, использовал податливость и уступчивость своих рук.

В «Письмах о Сезанне» Рильке в том же ключе рассуждает о руках Сезанна и его творениях. Он продолжает идею о том, что художник – своего рода нищий.

И какой прогресс в бедности со времен Верлена (который и сам уже был анахронизмом), написавшего в «Mon testament»: Je ne donne rien aux pauvres parce que je suis pauvre moi-même [ «Я не подаю беднякам, ведь я и сам бедняк»] – и который почти всем своим творчеством ожесточенно показывал, что ему нечего дать и что у него пустые руки. В последние тридцать лет у Сезанна не было для этого времени. Когда ему было показывать свои руки? Злые взгляды и так видели их, когда он шел в свою мастерскую, и бесцеремонно обнажали всю их бедность; но из его творчества мы только узнаем, какой могучей и подлинной была работа этих рук до самого конца.

«Именно эта всеобъемлющая объективность, не желающая ни малейшего вмешательства ни в какую другую область, и делает портреты Сезанна странными и даже смешными для обычных зрителей», – заключает Рильке, а спустя двадцать лет ему вторит Фрай, который пишет: «…даже в наименее удачных его работах (принадлежащих к раннему периоду) сквозит подлинное вдохновение и требовательность его художественного сознания. Мы должны признать его героическую, чуть ли не презрительную прямоту, а также отчаянную искренность его работ»

{825}.

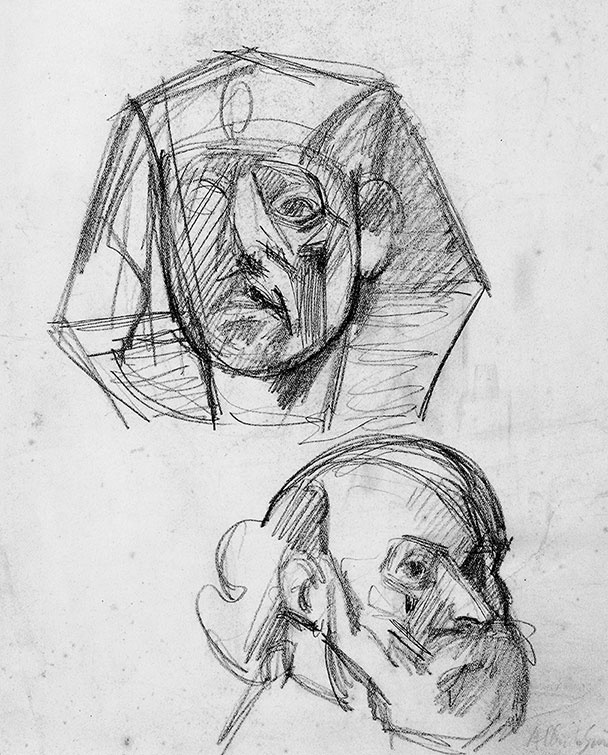

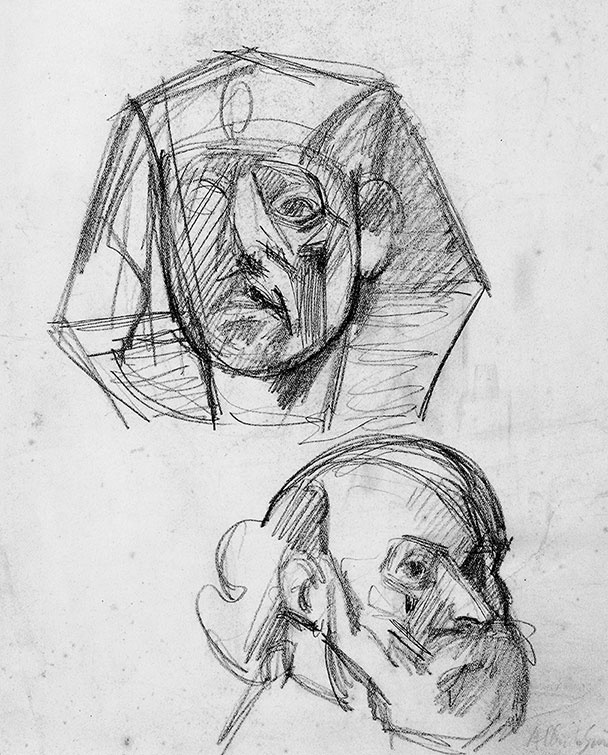

Именно эта всеобъемлющая объективность и отчаянная искренность привлекли Джакометти, самого верного из последователей Сезанна, который, в частности, сделал копии портретов Шоке и Воллара, а также бесчисленных автопортретов. Он был одержим самоанализом и въедливостью Сезанна. По мнению Джакометти, Сезанн совершил величайшую революции в живописи – в исследовании – со времен Возрождения: он предложил новый способ ви́дения. Сезанн был прежде всего египтянином, как и подозревал Сергей Щукин. Джакометти получил от Сезанна очень важный урок. В интервью в 1957 году он говорил:

Сезанн произвел революцию в способе изображения внешнего мира. До этого господствовала одна-единственная концепция, рожденная в эпоху Возрождения, а точнее говоря, принадлежащая Джотто. Способ изображения головы, к примеру, с тех пор принципиально не менялся. Разница между Джотто и византийской традицией ощущается сильнее, чем разница между Джотто и Возрождением. В конце концов, можно считать, что способ ви́дения Энгра был продолжением той же традиции.

Сезанн полностью разрушил эту концепцию, начав рисовать голову как предмет. Он говорил так: «Я не вижу разницы между головой и дверью, между головой и любым другим предметом». Рисуя одно ухо, он больше заботился о связи между этим ухом и фоном, чем между двумя ушами, его больше волновало сочетание цвета волос и цвета свитера, нежели совместимость формы уха и структуры черепа. А поскольку он все равно должен был изобразить голову целиком, ему пришлось полностью упразднить привычное понятие целого, понимание единства головы. От традиционного единства он не оставил и камня на камне, он обошелся с ним так, что нам пришлось вообразить, будто голова стала лишь предлогом, а картина, в свою очередь, сделалась абстрактной. Сегодня не кажется правдоподобным ни один из методов изображения, отсылающий нас к предыдущей, возрожденческой концепции. Голова, неприкосновенность которой следует оберегать, – уже не голова. Это музейный экспонат

{826}.

Альберто Джакометти. По мотивам древнеегипетской скульптуры: «Сесострис III»; по мотивам «Автопортрета» Сезанна