Всего в русских летописях сохранились упоминания о шестнадцати поездках русских князей в Орду за время правления Батыя и его ближайших преемников — Сартака и Улагчи (1242–1258). Большинство из этих поездок были коллективными — в них принимали участие двое или больше князей. При этом в пяти случаях князьям приходилось ехать ещё дальше — в ставку великих ханов в Монголии. Из русских источников известно о пребывании в Орде за это время пятнадцати князей; некоторые из них ездили на поклон к ханам не по одному разу. Так, ростовский князь Борис Василькович совершил шесть таких поездок (в 1244, 1246, 1250, 1256, 1257 и 1258 годах; он и скончается в Орде, но позже — в 1277 году); сын Ярослава Всеволодовича великий князь Александр Невский — четыре поездки (в 1247–1249 годах в Монголию и в 1252, 1257 и 1258 годах; в 1262 году он снова отправится в Орду, к хану Берке, и вернётся на Русь осенью следующего года смертельно больным); его брат Андрей Ярославич ездил в Орду трижды (в 1247–1249, 1257 и 1258 годах); ростовский князь Глеб Василькович — тоже трижды (в 1244, 1249 и 1256–1257 годах; из последней поездки в Монголию, к великому хану Менгу, он привезёт жену — принявшую православие монгольскую княжну); дважды ездили в Орду великий князь Ярослав Всеволодович (первым из русских князей в 1243 году и в 1245–1246 годах; во время последней поездки в Монголию он будет отравлен, и из Каракорума на Русь в 1247 году привезут его бездыханное тело) и его брат великий князь Святослав Всеволодович (в 1245 и 1250 годах); по одному разу — сыновья Ярослава Всеволодовича Константин (в 1243 году совершивший поездку в Каракорум и оставшийся затем в Орде у Батыя в качестве заложника) и Ярослав (1258), Владимир Константинович Угличский и Василий Всеволодович Ярославский (1244), Иван Всеволодович Стародубский (1245), сын Святослава Всеволодовича Дмитрий (1250, вместе с отцом), Даниил Романович Галицкий (1245/46) и Михаил Всеволодович Черниговский (убит в Орде в 1246 году). Ещё один князь, Олег Игоревич Рязанский, пребывал в Орде в качестве пленника в течение пятнадцати лет (с 1237/38 до 1252 года) и в 1242 году был послан Батыем в Каракорум (вернулся в следующем, 1243 году)1. Мы привели здесь сведения только за указанные годы; впоследствии число поездок русских князей в Орду увеличится: так, например, тот же Глеб Василькович ещё трижды ездил в Орду (в 1268, 1271 и 1277–1278 годах), не отставая в этом от старшего брата Бориса. Ростовским князьям, сыновьям убитого татарами князя Василька Константиновича, вообще приходилось чаще других иметь дело с новыми хозяевами Руси, и они старались обратить эту «дружбу» с «погаными» во благо своих подданных. «Сей [Глеб] от юности своей, с самого нашествия поганых татар и пленения ими Русской земли, начал служить им и многих христиан, обидимых от них, избавил (надо полагать, выкупил из неволи. — А. К.)», — писал о Глебе Васильковиче ростовский книжник2. Но служение татарам и «дружба» с ними имели и оборотную сторону. Ростов при Васильковичах превратится в едва ли не «татарский» город, в котором татары будут чувствовать себя весьма вольготно, почти как у себя дома. Стоит сказать и о другом. В числе прочих ростовские князья, и в частности Глеб Василькович, будут участвовать в войнах, которые внук Батыя хан Менгу-Темир вёл на Северном Кавказе против своих врагов — правителей монгольского Ирана, причём участвовать не только по обязанности «улусников» татарского «царя», но и по собственной воле. В этой совершенно чужой для русских внутренней монгольской войне обильно лилась и русская кровь, и кровь враждебных монголам ясов (аланов) и других кавказских народов.

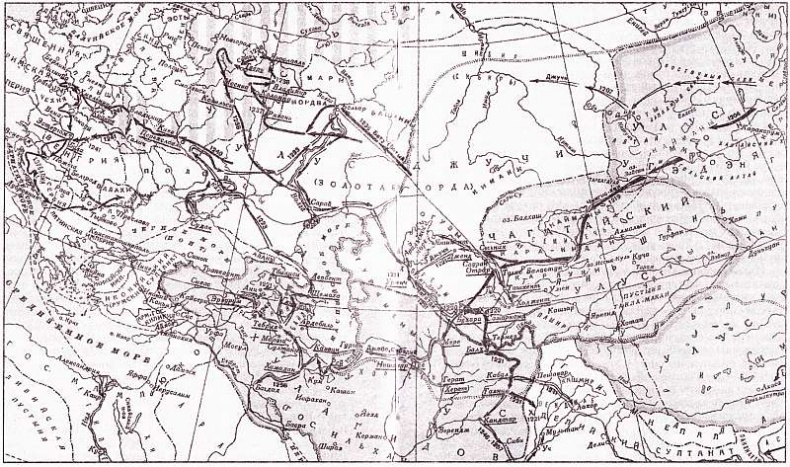

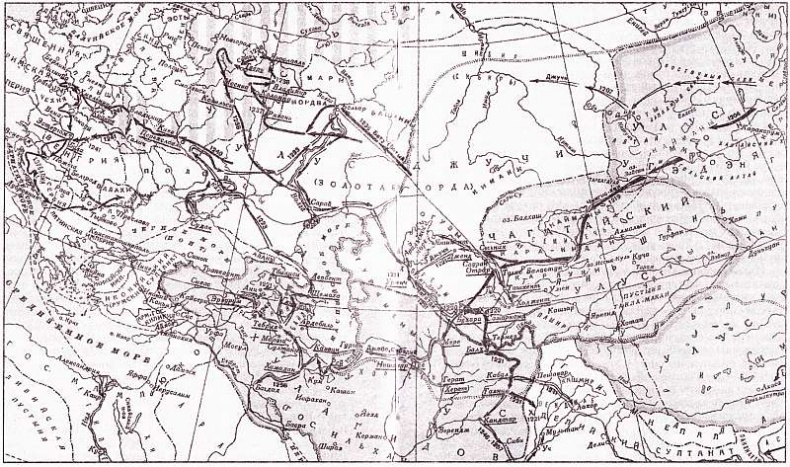

Монгольские завоевания в XIII веке

Иным русским князьям удавалось сделать в Орде головокружительную карьеру. Так произошло, например, с ярославским князем Фёдором Ростиславичем, прозванным Чёрным, из рода смоленских князей (впоследствии он будет причислен на Руси к лику святых). Правда, и его история относится ко временам более поздним, чем времена Батыя. Как и его сват Глеб Василькович, Фёдор принимал самое деятельное участие в войнах ордынского хана Менгу-Темира на Северном Кавказе. В 1277 году в составе объединённой русско-татарской рати он ходил на ясский город Дедяков: русские тогда «полон и корысть велику взяша, а супротивных без числа оружием избита, а град их огнём пожгоша», за что удостоились «похвалы» ордынского «царя»; годом позже Фёдор опять воевал вместе с татарами в Болгарской земле. Менгу-Темир, а особенно его «царица» «вельми полюбили» русского князя «мужества ради и красоты лица его»; «он же всегда у царя предстояше и чашу подаваше ему», — рассказывает Житие князя, составленное в XV веке в Ярославле. Должность чашника считалась в Орде весьма почётной. Изгнанный из Ярославля своей тёщей, княгиней Ксенией, и боярами (посадившими на престол после смерти его первой жены сына от этого брака Михаила), Фёдор надолго обосновался в Орде. Здесь он женился вторым браком на принявшей православие татарской царевне, дочери Менгу-Темира, на что было получено благословение от самого константинопольского патриарха. Этот брак, устроенный стараниями татарской «царицы», ещё больше упрочил его положение. Хан приказал прислуживать на его свадьбе «князьям и боярам русским», сам «одарил златом и сребром и бисера множеством» и держал всегда при себе: «повеле ему садиться противу себе, потом паки повеле ему дом устроити и вся вдати ему на потребу домовную, елико довлеет (подобает. — А. К.) его господству». В Орде у Фёдора родились сыновья Давыд и Константин (также впоследствии причисленные к лику святых). При поддержке нового хана Гуда-Менгу он вернул себе княжение в Ярославле, причём его возвращение в город сопровождалось жестокими расправами над теми, кто прежде отказывался принять его: «…И царёва двора прииде с ним множество татар; и кои быша были ему обиды от гражан, и он же царёвым повелением мьсти обиду свою, а татар отпусти в свою землю в Орду с честию великою к царю»3. Не раз вместе с другими князьями ходил Фёдор в Орду, не раз наводил на Русь татарские рати, принимавшие участие в жестоких междоусобных войнах, — и вновь горели русские города и сёла, гибли сотни, если не тысячи людей, а князья делили власть над истерзанной и разорённой Русской землёй… Биография Фёдора Чёрного всё же уникальна — хотя бы потому, что через много лет после его смерти, в последние годы существования независимого Ярославского княжества (60-е годы XV века), его обретённые мощи неожиданно для всех проявили дар чудотворения. Но путь, избранный им в глухие годы татарского владычества, — путь раболепного «служения», угодничества правителям Орды, вовлечения их в свои счёты и междоусобные брани, — избирали тогда многие…

Насколько полными можно признать сведения летописей о поездках русских в Орду? Книжники Северо-Восточной Руси писали почти исключительно о своих князьях; их путешествия, по крайней мере за указанный период, фиксировались весьма тщательно, и здесь пропуски маловероятны. Но вот относительно князей, правивших другими областями Руси, этого сказать нельзя. Так, например, ни в Лаврентьевской, ни в какой-либо другой северорусской летописи нет упоминаний о поездке к Батыю галицкого князя Даниила Романовича (о чём подробно рассказывается в Ипатьевской летописи). Ещё более показательно сравнение русских летописей с теми данными, которые приводит Плано Карпини. Итальянский монах-францисканец, посол к монголам римского папы Иннокентия IV, побывал в ставке Батыя дважды: покинув Киев 4 февраля 1246 года, он со своими спутниками прибыл к Батыю 4 апреля, а уже 8 апреля, в самый день Пасхи, вынужден был отправиться дальше, в Каракорум; на обратном пути, выехав из ставки Гуюка 13 ноября того же 1246 года, он достиг ставки Батыя 9 мая 1247 года и вскоре, после повторной аудиенции, поехал домой и окончательно покинул страну татар 9 июня, когда благополучно добрался до Киева. В своей «Истории монгалов» он счёл нужным назвать поимённо всех, с кем встречался в ставках Батыя и великого хана Гуюка и по пути к ним; его сведения точны, поскольку Плано Карпини важно было подтвердить достоверность своих слов, «чтобы не возникло у кого-нибудь сомнения, что мы были в земле татар». Он называет не только князей, но и купцов, воевод и вельмож, отдельных священников и слуг4. Так вот Плано Карпини упоминает девять русских князей, встреченных им или его спутниками «в Татарах» за год с небольшим (февраль 1246-го — июнь 1247 года), и в отношении пяти или шести из них по летописям также известно, что они в это время находились в Орде

[27]; о путешествиях к Батыю троих или четверых

[28] летописи не сообщают. Наверное, примерно таким же было соотношение известных и неизвестных нам поездок в Орду русских князей и за другие годы.