Своеобразен был и духанщик. Мы не всегда верно представляем себе его. Образ кровососа-кабатчика невольно заслоняет его любопытную фигуру. Конечно, были среди духанщиков (и в немалом числе) циничные и бессердечные стяжатели. Но они составляли только часть, может быть, даже меньшую часть. Основная же масса этих мелких и очень мелких хозяев сочетала в себе и стремление к наживе, естественное для торговца, и какую-то широту, подлинный вкус к жизни. Духанщик чаще всего бывал поэтом своего дела и ощущал себя не только хозяином заведения, но и как бы хозяином дома, в который пришли гости: выпивал первый стаканчик за здоровье дорогих гостей, угощал кого-то бесплатно, сам подсаживался к столу, за которым собрались постоянные клиенты-друзья. Пусть это была игра, но игра искренняя, и в ней таился любопытный пережиток патриархальности, еще живущий в сознании недавнего выходца из деревни; в ней давали о себе знать некоторые черты грузинского характера — своеобразный артистизм и жизнелюбие, способность увлечься, отдаться радостям жизни, оценить остроумие, растрогаться мелодией, наконец — желание действительно быть хлебосольным человеком — хлебосольство издавна входило в этический кодекс грузинского народа.

Книга о тифлисских духанщиках (будь она написана) изобиловала бы неожиданными поступками, продиктованными вдохновением и широтой. Духанщик Кула Глданели, узнав, что молодому поэту Луке Разикашвили нужны деньги для учебы в Петербурге, помог ему: поехал в Тианети и объявил, что готов бороться с любым желающим. Кула был профессиональным борцом, и желающих собралось много. Всю выручку он отдал поэту — то был будущий Важа Пшавела. Тициан Табидзе и Паоло Яшвили читали стихи в столовой у вокзала. Хозяин был настолько растроган, что снял со стены и подарил Нине Табидзе портрет Шота Руставели, написанный Пиросманашвили. Подарил не поэтам, не Табидзе, не Яшвили — а красавице, и в этом неожиданном поступке обнаружил не только щедрость, но и подлинную галантность.

Широта сгубила не одного духанщика. Тот же Лимона прогорал несколько раз на торговом поприще и воскресал, как феникс из пепла. Жизнелюбие повергало его, оно же и удерживало его на поверхности.

Склонность духанщиков к меценатству, к покровительству искусствам общеизвестна. Природа ее была сложна: здесь были и искреннее увлечение поэзией, музыкой или живописью, и простое человеческое тщеславие, и расчет на рекламу, приманку для посетителей, которой становится поэт, читающий свои стихи, художник, рисующий за столиком, или сазандар, слагающий песни; было и самообольщение — оправдание торгашества, которым вынужден заниматься широкий и щедрый человек (да и не были ли вообще эти щедрость и жизнелюбие противовесом торгашеству в жажде какой-то жизненной гармонии?).

Чаще всего духанщик покровительствовал шарманщику, это было дешевле и доступнее. Иногда — музыкантам. Некоторые систематически кормили и поили тифлисскую богему — художников и поэтов, причем безвозмездно. Иосиф Гришашвили писал, что духанщики «сослужили хорошую службу нашей литературе, искусству, нашей революции. В винных погребах устраивались сходки революционеров, духанщики прятали террористов, содержали поэтов революции». Он называл духанщика Арчила Хведелиани, который спас от голодной смерти прекрасного писателя Ниношвили. Когда Хведелиани (кстати, и сам поэт) умер, появились некрологи в «Квали», «Иверии», «Цнобис пурцели», а рабочие поэты даже издали сборник «Доля Арчила»

[42].

Свои меценаты были и у Пиросманашвили. Многие собирали его картины — И. Кеквадзе, Г. Титичев, Б. Яксиев, М. Окроашвили, Н. Баиадзе, Н. Месхишвили и другие, заботливо хранили их, а оставляя Тифлис, нередко забирали с собой этот громоздкий и неудобный груз, как, например, Иван Кеквадзе, перевезший в Ахали-Сенаки всю свою обширную коллекцию.

Конечно, отношение их к Пиросманашвили было противоречивым. Каждый старался приобрести его труд подешевле, и этого никто не стеснялся и не скрывал — дело житейское. «Если бы наш Нико был теперь жив, он украсил бы эту выбитую стену и отделался бы я дешево», — признавался Окроашвили. Была тут порой и снисходительность, доходящая до презрения, к его неустроенности, к странностям его характера и поведения, к его болезненному самолюбию. Его непрактичность и беспомощность в материальных делах были удобны для заказчиков и вместе с тем их же раздражали, словно этим Пиросманашвили оспаривал неколебимые истины мироздания.

Но они искренне восхищались его мастерством. Лимона называл его «волшебным художником». «Это память о Никала, я не могу променять ее на деньги», — ответил Озманашвили, когда ему предложили продать картину. «Если вас беспокоят картины, то мы вас пересадим так, что их не будет видно, но нашего художника здесь все любят», — сказал Титичев двум «образованным» посетителям, иронически отозвавшимся о работах Пиросманашвили. А еще позже, в начале 1920-х годов, духанщики просили Георгия Леонидзе скорее издать книгу о Пиросманашвили: «Мы все ее расхватаем!»

Духанщик Бего Яксиев (?). Художник Н. Пиросмани. Семейный пикник (Компания Бего). Фрагмент. Клеенка, масло

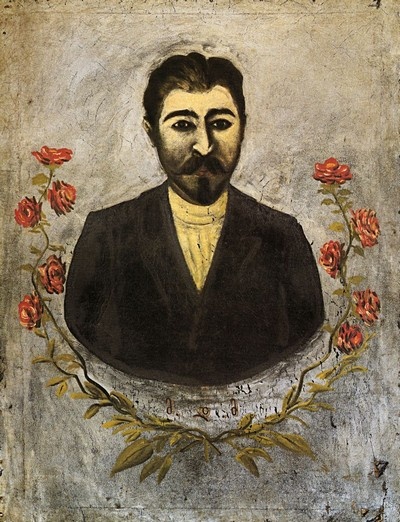

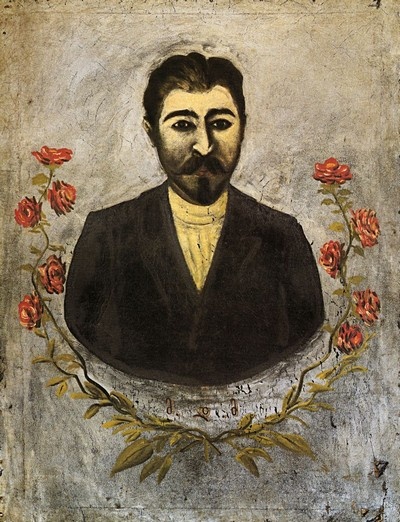

Портрет железнодорожника (Миша Метехели). Художник Н. Пиросмани. Железо, масло

Справедливость требует добавить, что и признание Пиросманашвили, возможно, содержало некоторые неожиданные для нас оттенки. Месхишвили, собравший много его картин, рассказывавший о нем подробно и интересно, в беседе с Георгием Леонидзе обронил странную фразу: «Заходил Зазиашвили — хороший живописец, куда Пиросманашвили до него!» Не исключено, что он считал нужным с лукавой униженностью отдать дань образованности своего собеседника и похвалить Зазиашвили — «настоящего» художника. Но не исключено, что некоторые из его собратьев, как и он сам, получая удовольствие от живописи Пиросманашвили, в глубине души стеснялись своих вкусов и считали, что это не настоящее искусство, а есть какое-то другое — настоящее, ученое, выше сортом. Все-таки это были люди, уже сильно оторвавшиеся от деревни, утратившие наивную цельность мировосприятия; а первоначальное прикосновение к городской культуре порой, увы, не столько обогащает, сколько обедняет духовный мир человека.

Да что говорить про духанщиков или торговцев, когда Карапет Григорянц, сам одаренный живописец, отзывался о Пиросманашвили снисходительно, а о том же Зазиашвили — уважительно

[43]: и для него, державшего вывесочную мастерскую, скромные успехи Зазиашвили в пресловутой академической выучке оставались недостижимым идеалом. Что говорить про Григорянца, когда и сейчас порой можно услышать и прочитать, что если бы самородку Пиросманашвили дать настоящее художественное образование, то он бы мог превзойти Эль Греко или Тициана и выразить другое, гораздо более сложное и величественное содержание, чем то, которое выразил он. Когда сам Пиросманашвили (как вспоминают) обмолвился: «Я завидую Зазиашвили…»