Иноуэ Каору был вскоре назначен министром сельского хозяйства и торговли. Ведущие японские политики того времени с готовностью брались за любой порученный им участок работы.

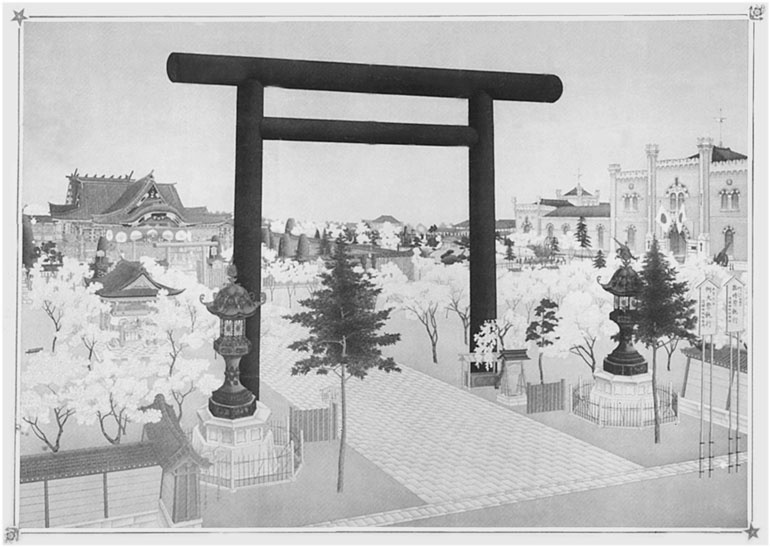

В этом году перед святилищем Ясукуни, в котором почитались герои, погибшие за императора, воздвигли гигантские (около 20 метров в высоту) ворота – тории. Такие П-образные ворота считались необходимой принадлежностью синтоистских святилищ. Они символизируют насест, с которого кукарекает петух, возвещающий наступление восхода и нового дня. А поскольку богиней солнца является Аматэрасу, тории имеют отношение и к ней. Форма ворот была самой обычной. Необычным был материал. Тории всегда делались из дерева, однако на сей раз их отлили из бронзы, ибо символом армии и геройства является, разумеется, не дерево, а металл.

Вещи, которые производила японская цивилизация, всегда поражали европейцев своей миниатюрностью и компактностью. В древности, при становлении централизованного государства, японцами на какое-то время овладел «комплекс гигантомании». Его примером может послужить буддийский храм VIII века Тодайдзи в Нара – самое большое деревянное здание в мире. Там же помещена и бронзовая статуя будды Вайрочаны – тоже самая большая в мире. Однако с упадком централизованного государства и распадом Японии на множество княжеств этот комплекс проходит, и японцы направляют свою энергию, искусство и изобретательность на производство малого. Но с ростом имперских амбиций и имея перед глазами европейские архитектурные примеры, официальная Япония второй половины правления Мэйдзи все больше одушевляется крупными формами.

Бронзовые тории святилища Ясукуни

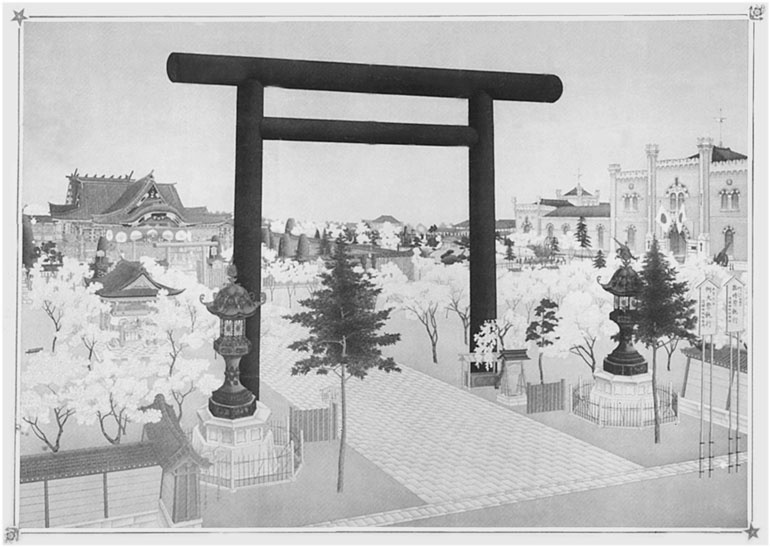

Святилище Ясукуни

В этом году в Японию прибыл великий князь Александр Михайлович (1866–1933). Он был мичманом на крейсере «Рында». Как и все остальные российские военные суда, крейсер находился на арендуемой Россией базе в Нагасаки. В то время там стояли на рейде шесть российских кораблей. Как и многие другие русские офицеры, великий князь завел себе в Нагасаки подружку. Его выбор пал на одну из шестидесяти девушек, явившихся на «смотрины». От нее великий князь немного научился японскому языку. Он был первым и последним членом царской фамилии, кто понимал по-японски. Александр II телеграммой велел ему посетить императора Мэйдзи. На торжественном банкете во дворце великий князь решил пустить свои языковые знания в ход. Присутствующие были немало удивлены и даже шокированы простонародностью и диалектизмами его речи. Когда он обратился к императрице Харуко, она «издала странный горловой звук. Она перестала есть и закусила нижнюю губу. Ее плечи затряслись, и она начала истерически смеяться. Японский принц, сидевший слева от нее и слышавший наш разговор, опустил в смущении голову. Крупные слезы катились по его щекам. В следующий момент весь стол кричал и смеялся. Я очень удивился этой веселости, так как в том, что я сказал, не было и тени юмористики. Немецкий камергер [Оттмар фон Моль] был явно скандализован, так как это был, по всей вероятности, самый веселый придворный банкет в истории Страны восходящего солнца»

[183].

Это было все равно, как если бы японский принц заговорил в Зимнем дворце на блатном жаргоне. Занимаемое великим князем положение предполагало некоторое стеснение правилами этикета, но он, похоже, был выше этого. Главный вывод, который сделал великий князь за время своего двухлетнего пребывания в стране: «Япония – это нация великолепных солдат»

[184]. Вывод следует признать верным.

Великий князь почти все свое время проводил в Нагасаки. В этом году в жизни города произошли большие изменения: правительство продало свои тамошние верфи компании «Мицубиси» по значительно заниженным ценам. Политика поддержки отечественного предпринимателя продолжалась и приносила свои плоды: среди 60 богатейших людей страны 26 мест занимали именно предприниматели. Причем практически все они были выходцами из низших слоев общества. Зато почти половина управляющих на их предприятиях происходила из самурайской среды. В списке богачей еще 26 мест принадлежало бывшим князьям, которые получили свой стартовый капитал напрямую от правительства. Правда, князья редко становились организаторами производства сами – они предпочитали вкладывать деньги в чужие предприятия и банки. Что касается помещиков, то их в этом списке всего пять человек. Бывших аристократов же – только двое

[185]. Оценивая состав делового сообщества в целом, следует признать: оно было сформировано под прямым патронажем государства и сохраняло разумные пропорции между прежней элитой и «новыми японцами».

Однако малое количество помещиков в списке богачей требует пояснений. Ведь в сельскохозяйственных обществах именно помещики обычно находятся в числе самых богатых людей.

Японским крестьянам жить было совсем непросто, но жить было можно, население исправно росло. Психологическая привязанность японского крестьянина к земле оказалась так велика, что он ни при каких обстоятельствах не продавал своего крошечного участка. А если продавал – то всего несколько квадратных метров. Земля была для него важнее денег, отмена запрета на куплю-продажу земли кардинально не изменила его психологии. Поэтому предложение на рынке земли оказалось весьма небольшим, сформировать большой и сплошной участок оказывалось почти невозможно. А это затрудняло использование на сельскохозяйственных работах скота. Кроме того, налог на землю был очень велик – около 50 процентов урожая. Поэтому и арендная плата (в отличие от налогов она вносилась рисом) взималась огромная, она составляла до 60 процентов урожая. Так что свободные капиталы направлялись в первую очередь в промышленность и торговлю с более льготными условиями налогообложения. В этих условиях помещику было очень трудно увеличить свои владения. Японский «помещик» – это мелкий землевладелец с запашкой всего в несколько гектаров. По этому показателю японских помещиков превосходили многие русские крестьяне. Уровнем жизни японский помещик не слишком отличался от своих односельчан, вся его семья была занята на работах в поле и в доме, и он не имел возможности и даже желания расширить свои владения за счет соседей. Они попросту «не поняли» бы его. Деревенская солидарность оставалась крепкой, ее нормы оказывались подчас сильнее писанного на бумаге закона. Именно традиция диктовала, что делать можно, а чего нельзя. В результате в Японии так и не сложился класс крупных землевладельцев.

В сентябре в Токио появился шестнадцатилетний юноша по имени Котоку Сюсуй. Он бросил школу в своей родной префектуре Коти (бывшее княжество Тоса) и отправился в столицу искать лучшей доли. В Токио он изучал английский язык, общался с членами «партии свободы Тоса» и протестовал вместе с ее членами против нерешительности правительства в деле пересмотра договоров с западными странами. Всего через три месяца его выслали из столицы сроком на три года.