Девяносто лет спустя

В основу эссе Бродского об отдельных стихотворениях чаще всего были положены разборы, сделанные на университетских семинарах. Иногда они были записаны на пленку его студентами и потом переработаны им, иногда он набрасывал их на бумаге с самого начала. К таким эссе принадлежат «Об одном стихотворении» (1980; о «Новогоднем» Цветаевой), «1 сентября 1939 года» (1984; об одноименном стихотворении Одена), «О скорби и разуме» (1994; о Фросте) и «С любовью к неодушевленному» (1994; о четырех стихотворениях Томаса Гарди).

Эссе, построенное на семинарском разборе — анализ стихотворения Рильке «Орфей. Эвридика. Гермес», опубликовано было под названием «Девяносто лет спустя» — названием загадочным, не раскрытым в эссе, но имеющим свое объяснение.

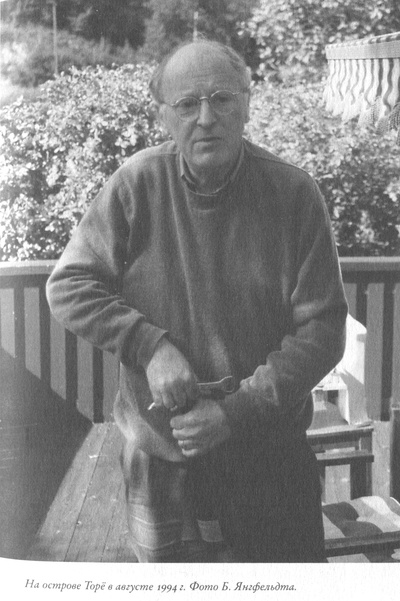

[Фото 38. На острове Торё в августе 1994 г. Фото Б. Янгфельдта.]

В августе 1994 года Бродский участвовал в Нобелевском симпозиуме «Проблемы языка и сознания» в Стокгольме. (Шведская академия приглашала его в Стокгольм еще в январе по другому поводу, но тогда ему пришлось отказаться из-за плохого самочувствия.) Так что это была его первая заграничная поездка почти за год. Иосиф с женой сняли дачу на том же острове Торё, где он жил летом 1989 года, и провели там четыре недели вместе с дочерью Анной. Он был занят еще и составлением нового сборника своих стихов на английском языке, второго после «К Урании», но главным делом была работа над анализом стихотворения Рильке, предназначенным для сборника эссе, который должен был выйти осенью. Издательство торопило его, сборник был уже сверстан, но Иосиф настаивал на включении еще и этого эссе. В вопросах, касающихся его творчества, он был неколебим, и издательству пришлось отсрочить публикацию книги. С другой стороны, настойчивость Иосифа не была для них новостью, то же самое случилось с первым сборником эссе «Меньше единицы», и по сходному поводу.

В конце августа жена с дочкой уехали в Италию, а Иосиф остался, чтобы дописать эссе о Рильке. Он работал в маленьком домике в глубине участка. Заглянув туда, я увидел на полу и на диване разбросанные в творческом беспорядке листы бумаги — как всегда.

Я знал, что Рильке писал или закончил стихотворение «Орфей. Эвридика. Гермес» в Швеции, и, если память мне не изменяет, в 1904 году. Дома я проверил свою память, и оказалось, что я был прав. Я сразу позвонил Иосифу и сказал, что если он поставит точку 8 сентября, это случится ровно девяносто лет спустя, после того как Рильке закончил стихотворение, которому посвящено эссе. Он слушал внимательно и воскликнул в восторге от параллели: «Так и назову: „Девяносто лет спустя“».

Такие совпадения имели для Иосифа большое значение, и он стремился закончить работу именно 8 сентября. Что и сделал. Эссе было напечатано в сборнике «О скорби и разуме», вышедшем из-за его бескомпромиссности с опозданием на год. Название гласило «Ninety Years Later» — «Девяносто лет спустя».

Через три дня, 11 сентября, Иосиф уехал из Швеции, чтобы присоединиться к семье в Лукке. Накануне он ужинал у нас. Он был в хорошем настроении, но печалился по поводу того, что должен покинуть Швецию. На следующий день, перед тем как сесть в самолет, он позвонил из аэропорта и сказал грустным голосом: «Страшно жаль отсюда уезжать».

Подобно Рильке, он Швеции никогда больше не увидел.

Маяковский и Татьяна

Хотя в юности Бродский отдал дань увлечению авангардом, с годами он стал от него отмахиваться, в особенности от беспредметной живописи, о которой высказывался в разных контекстах весьма нелестно.

Поэтому мы с ним редко говорили об авторе, которому я посвятил так много времени, — о Владимире Маяковском. Бессмысленно было обсуждать с Иосифом сюжеты и темы, о которых он уже выработал определенное мнение — каким бы субъективным или несправедливым оно мне ни казалось.

Отношение Бродского к Маяковскому, несомненно, сложилось частично под влиянием Ахматовой, которая хотя и ценила Маяковского как поэта, но сильно недолюбливала его окружение, Лили и Осипа Брик, прежде всего из-за их связей с Чека. Для Бродского поэта Маяковского заслонил Маяковский — символ восторжествовавшей в революции стороны, в то время как он с Ахматовой принадлежали к проигравшей.

Однако влияние Ахматовой — только одна причина, почему Бродский в своих эссе называет имя Маяковского всего несколько раз, и то весьма снисходительно. Отрицательное отношение к Маяковскому объясняется еще и тем, что в начале своего пути Бродский был под очень сильным его влиянием, которое в зрелые годы сменилось отталкиванием. Значение Маяковского для юного Бродского несомненно, и несколько раз (в интервью) он признавался, что он у него «научился колоссальному количеству вещей».

Привлекало Бродского у Маяковского, надо полагать, отношение к поэтическому слову, смешение разных стилевых пластов. Здесь Бродский был таким же новатором в своем поколении, как Маяковский в своем. Игра словами, находчивость каламбуриста были присущи Бродскому не меньше, чем Маяковскому. Но есть и другие, более глубокие сходства. Тема времени и смерти оказывается основополагающей в лирике обоих. Кроме того, они оба были поэтами дидактическими, носителями авторитетного и даже авторитарного слова, желающими, чтобы их поэзия была действенной, чтобы она, по выражению Бродского, «перла как танк». К этим профессиональным точкам соприкосновения следует добавить поразительное сходство характеров. Слова Пастернака о Маяковском, что его «беззастенчивость» была на самом деле результатом «дикой застенчивости», применимы и к Бродскому, чье пресловутое высокомерие было в большой степени психологическим защитным механизмом.

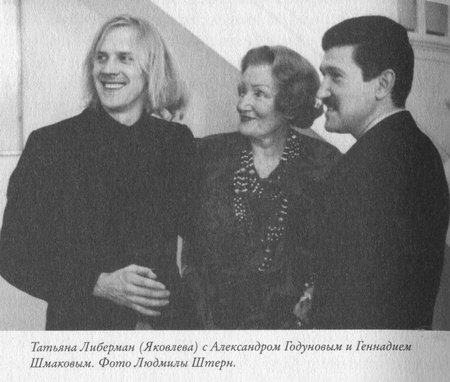

О Маяковском мы с Иосифом говорили серьезно (и спокойно) только однажды. Но Маяковский соединил нас косвенным образом — через Татьяну Либерман, урожденную Яковлеву, которая была последней большой любовью Маяковского (в Париже в 1928–1929 годы). В 1941-м она бежала из Франции в Нью-Йорк, где у нее был шляпный салон в знаменитом универмаге «Сакс на Пятой авеню». Она была замужем за знаменитым скульптором-фотографом-издателем Алексом Либерманом, тоже выходцем из России. В их доме на Семидесятой улице, между Лексингтон и Третьей авеню, собирались многие знаменитости из мира искусства и литературы — Марлен Дитрих (лучшая подруга Татьяны в 50-е и 60-е годы), Сальвадор Дали, модельеры Кристиан Диор и Юбер де Живанши, танцоры Ролан Пети с женой Зизи Жанмер, актрисы Клодет Кольбер и Грета Гарбо. Этот салон посещал и актер Юл Бриннер и другие русские изгнанники, а в конце 70-х годов русская колония пополнилась новыми ньюйоркцами, такими как Михаил Барышников, Бродский и Геннадий Шмаков, знаток балета и великий кулинар, ставший с годами частью семьи Либерманов.

[Фото 39. Татьяна Либерман (Яковлева) с Александром Годуновым и Геннадием Шмаковым. Фото Людмилы Штерн.]