В отличие от драмы, в опере ритм развития драматического действия точен, он определяется музыкой. Течение сценического времени тоже иное, чем в драме.

В опере возможно:

1) сжатое течение времени (компрессия времени);

2) расширенное течение времени (аугментация времени

[221]).

Компрессию времени мы встречаем чаще всего в ансамблях, для которых характерно одновременное звучание (пение) нескольких персонажей, а нередко и параллельное течение нескольких событий (активизация фабулы). В драме, если и возможно одновременное течение нескольких событий, то одновременная подача внятных реплик совершенно невозможна, если только речь не идет о намерении показать суматоху или волнение масс, мятеж; при этом не ставится задача донести до аудитории смысл каждого слова.

В опере же внятность одновременно произносимых фраз достигается ритмической и мелодической структурой каждой отдельной вокальной линии и различной высотой звука в каждой из них.

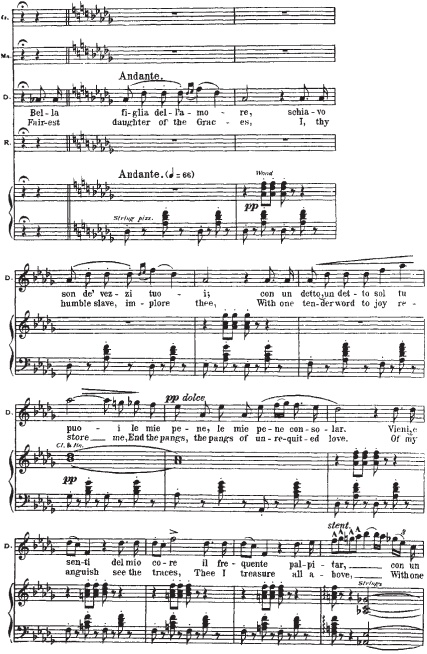

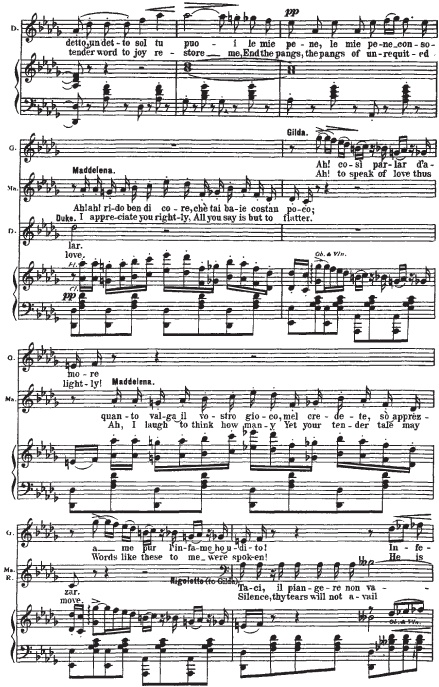

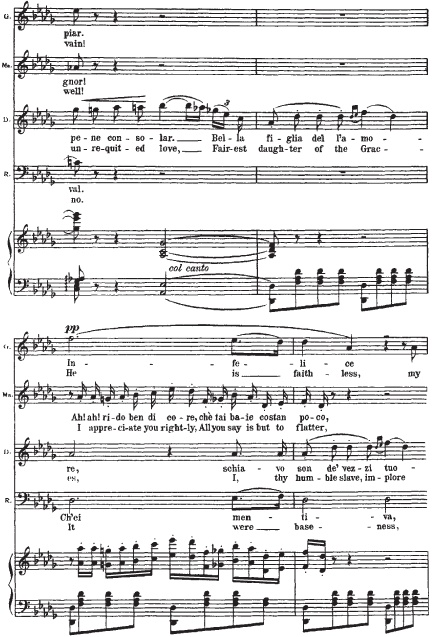

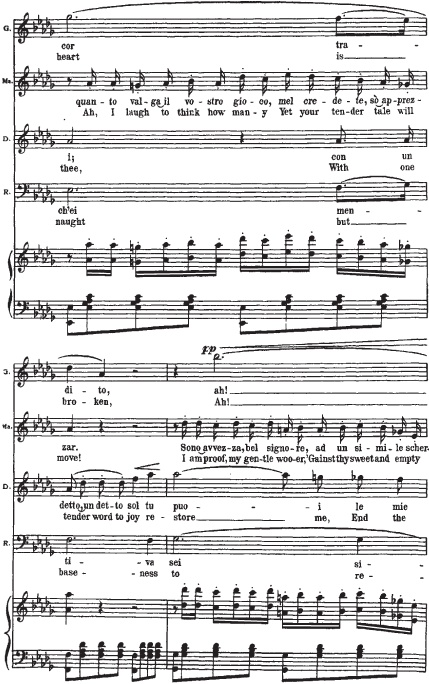

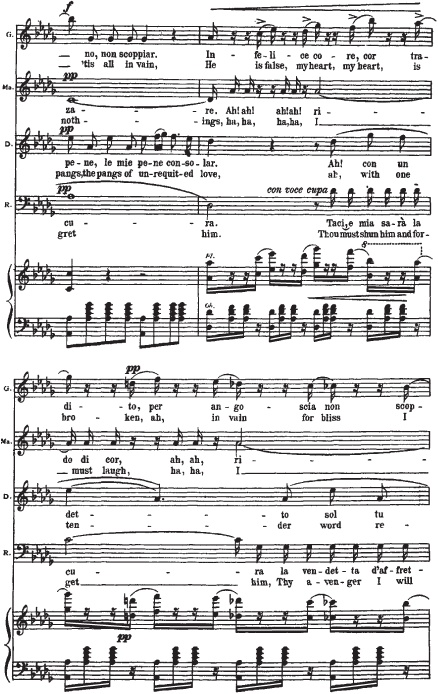

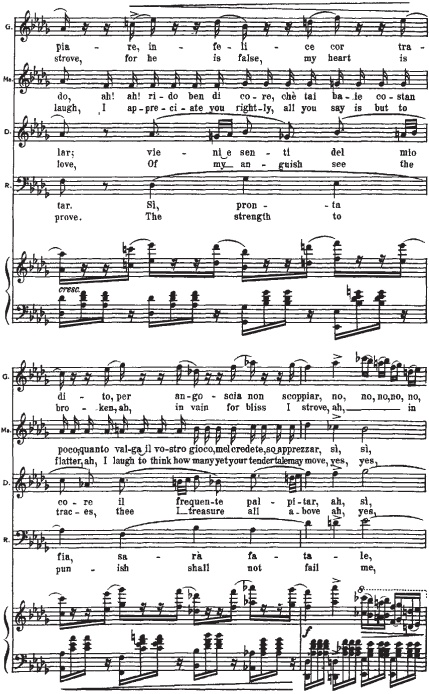

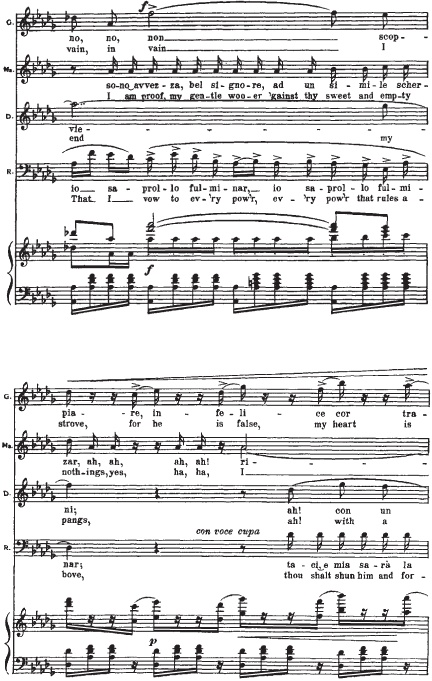

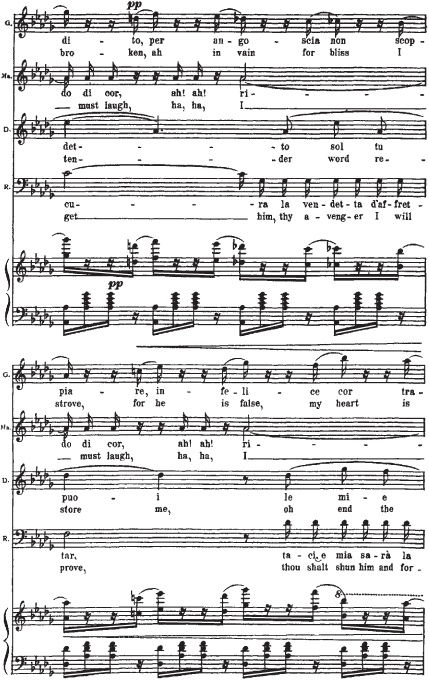

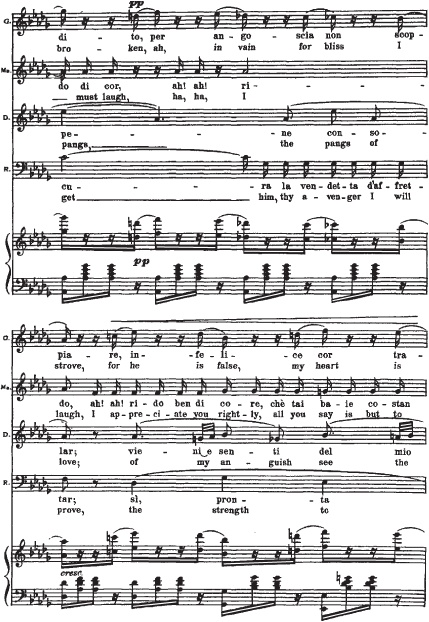

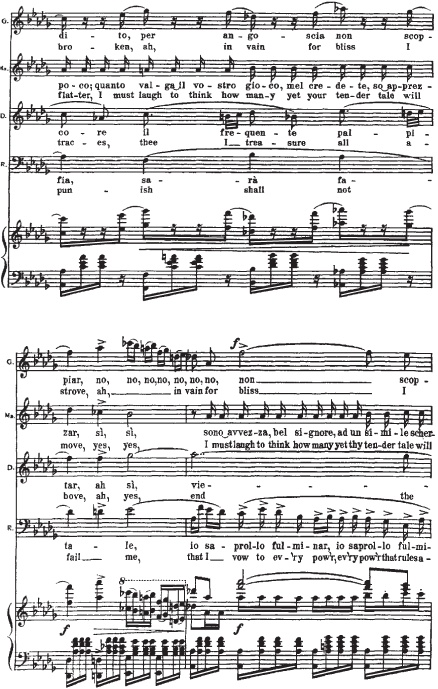

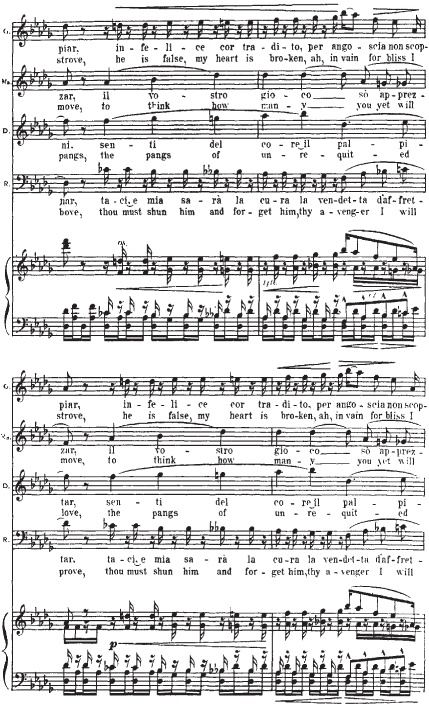

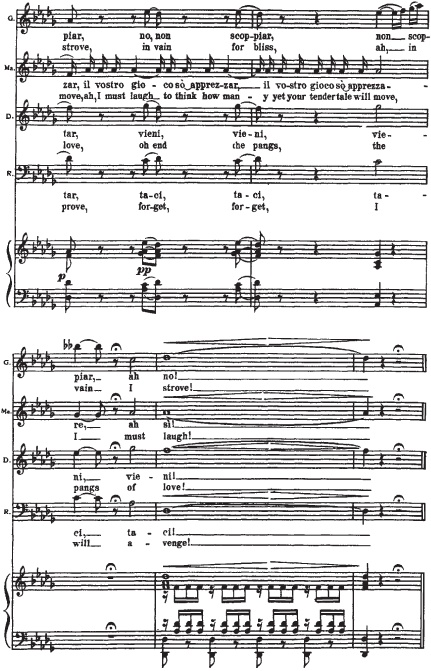

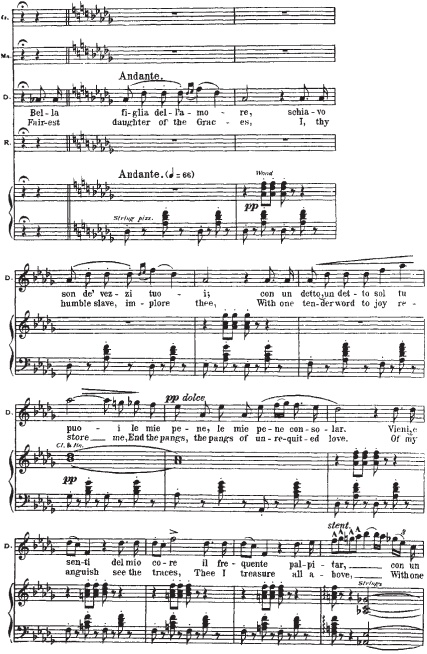

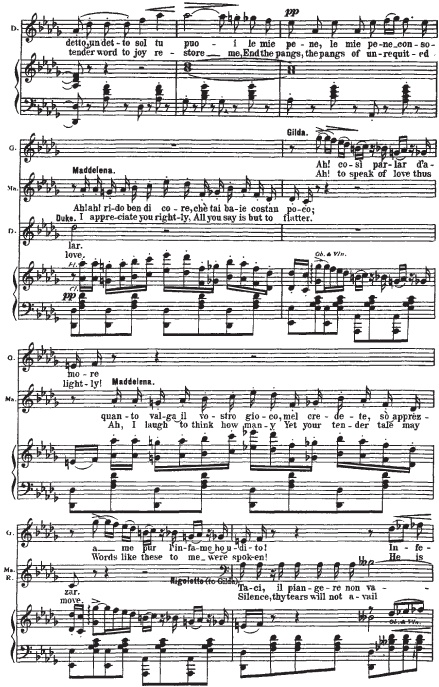

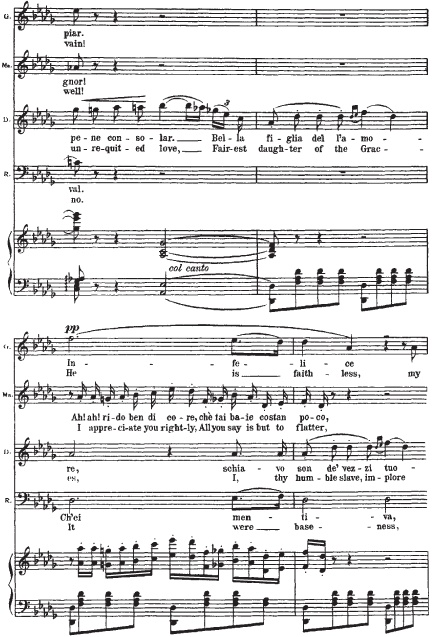

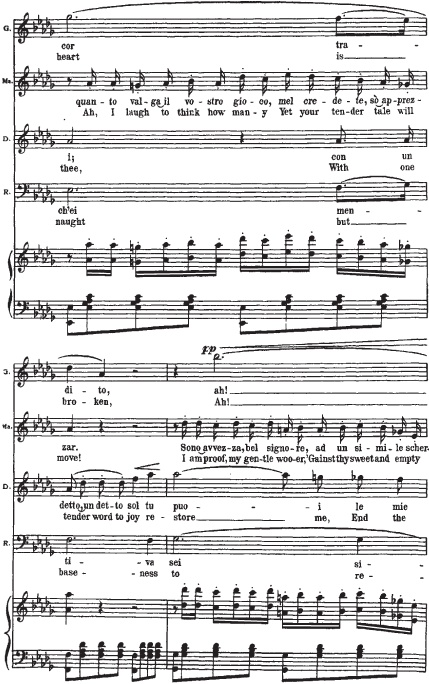

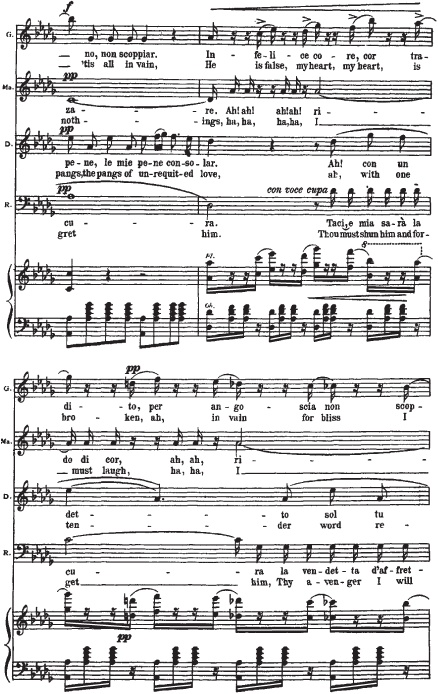

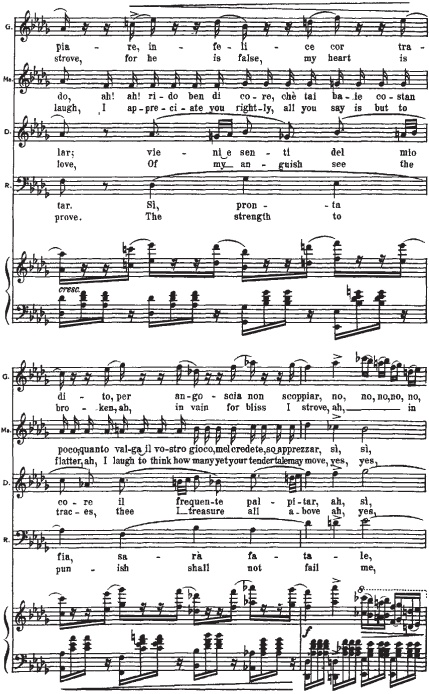

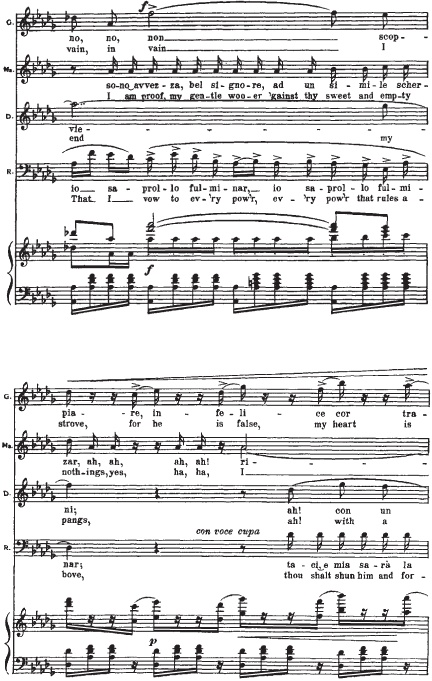

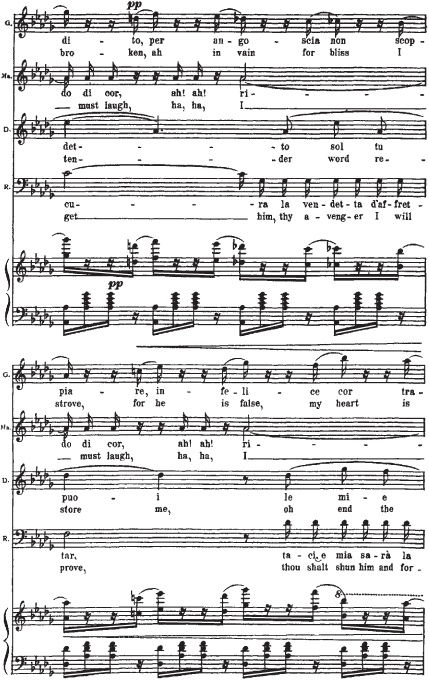

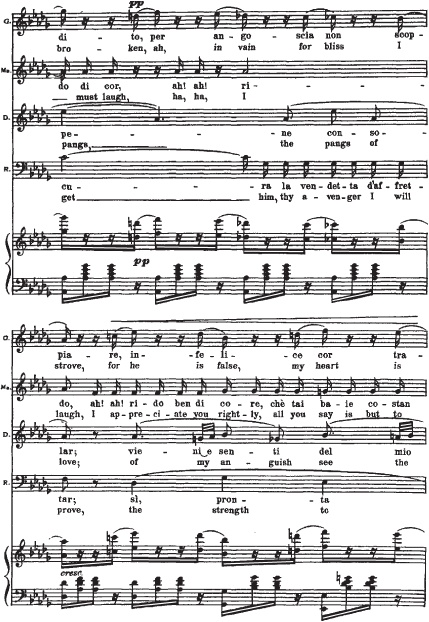

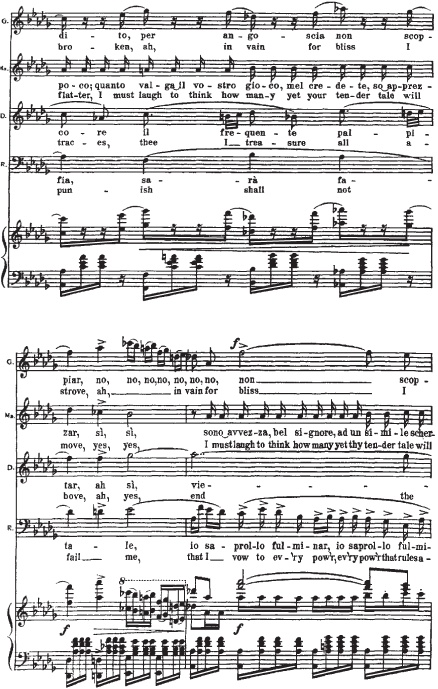

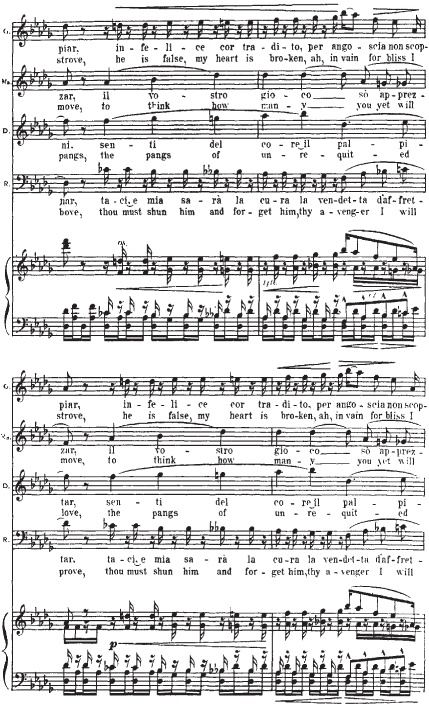

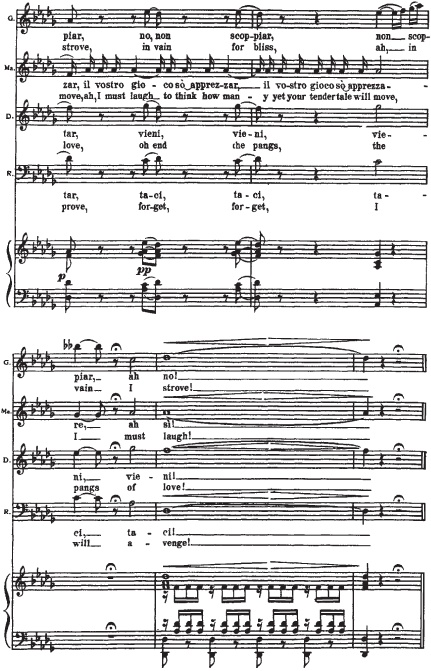

Приведем в качестве примера отрывок из IV акта оперы Дж. Верди «Риголетто».

Нотный пример: «Риголетто»

Приводимый нотный пример начинается с мелодии Герцога. Она элегантна (шестнадцатитактный период с форшлагами из двух шестнадцатых к ноте f, портаменто), обольстительна, но в то же время полна скрытой энергии (постоянное стремление в высокую тесситуру). В ответ на ухаживания Герцога следует фраза Маддалены. Звучащая шестнадцать тактов стаккато, она носит характер насмешки, но одновременно и поощрения кавалера. Линия мелодии Джильды, в основном, изломана и разорвана паузами на протяжении двух шестнадцатитактных периодов плюс восемь тактов коды. Она свидетельствует о ее мучительном, противоречивом душевном состоянии. Контрапункт этой мелодической линии составляет тема Риголетто: встревоженный отец пытается «открыть глаза» влюбленной дочери.

Ритмический и гармонический рисунок этих линий выполнен так, чтобы донести до слушателя их содержание в связи с каждым образом, так же как и отдельные эмоциональные планы – и все это в одновременном переплетении их мелодических линий.

Аугментация времени — частый случай в сценах смерти оперных персонажей, иногда вызывающий недоумение своей продолжительностью, особенно, если речь идет не о так называемой «естественной» смерти или о действии яда, а о «быстрой смерти» от ножа, пули и т. д.; в ариях и монологах; в ансамблевых сценах; в финальных сценах, куда не вводятся новые фабульные моменты. Возникает впечатление «застывшего действия» или даже перерыва в течении событий.

Однако это впечатление торможения времени обманчиво. Композитора в таких случаях интересует не само событие, а его подтекст. На самом деле действие не останавливается и не прерывается, а меняется уровень: исчезая из сферы внешней фабулы, оно переносится в сферу внутренней жизни персонажа или персонажей. Этот прием аугментации времени дает нам возможность узнать о самых мучительных раздумьях персонажа (скажем, ария Филиппа II из «Дон Карлоса» Верди), познакомиться со скрытыми сторонами их личности (например, сцена письма Татьяны из «Евгения Онегина» П. И. Чайковского).

За короткое время мы узнаем всю жизнь персонажа и мотивы, которыми он руководствовался (к примеру, смерть маркиза Позы из «Дон Карлоса»), или поймем, что послужило исходной точкой конфликтной ситуации, которая разовьется в дальнейшем (квартет или по форме – двойной дуэт из I действия «Евгения Онегина»), а пока скрывается за кажущимся спокойствием этой внешне статичной жанровой сценки. Аугментация времени обычно нужна композитору для того, чтобы языком музыки изложить скрытые пружины драматического действия или бросить дополнительный свет на какой-либо образ и его драматургическую функцию. Примером нам послужит квартет из первого действия «Евгения Онегина» (см. стр. 392).

Этот квартет звучит как своеобразное противопоставление прошлого и настоящего, старости и молодости. В дуэте девушек слышна мечта о счастье. В «беседе» Лариной и Филиппьевны мелькают воспоминания о молодости няни, слышатся ноты смирения, в которых Татьяна предчувствует свою судьбу: вместо возвышенных чувств – повседневность, вместо счастья – привычка, вместо взлета – самоотречение. Но она не желает мириться с однообразием жизни.

В противопоставлении застывшего течения провинциального быта и динамики жизненных порывов Татьяны намечается созревание драматического конфликта. Итак, доминантой всей сцены становится тоска и тревога Татьяны; в картине, казалось бы, остановившегося времени композитор приподнимает завесу над мнимой гармоничностью провинциальной жизни и открывает нам скрытые пружины действия.

В то время как в драме текст излагается речью, в опере текст поется. Пение является одним из отличий оперного жанра. Пение в опере выражает душевное состояние персонажей, побудительные причины их действий, особенности их характеров. Оно должно быть не только красивым (bel canto), но и содержательным. Голос певца – это инструмент, производящий музыку, а оперный певец – артист, музицирующий на сцене.