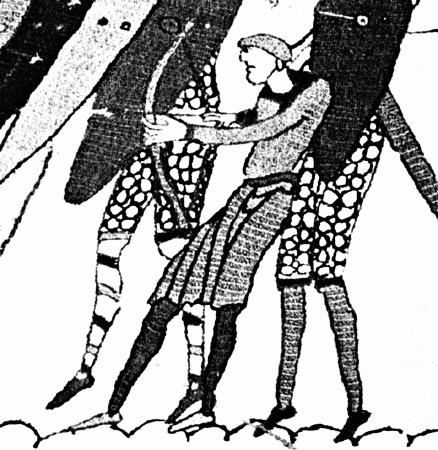

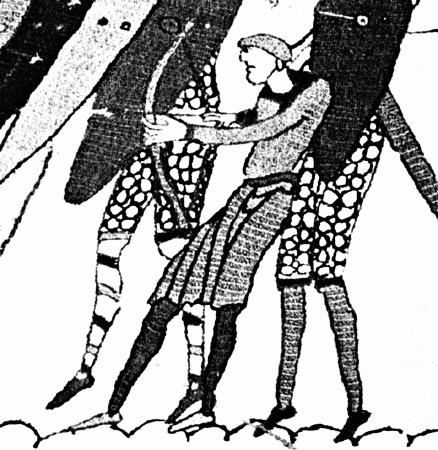

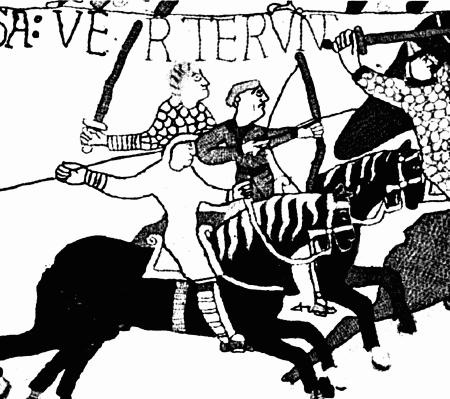

Англо-саксы засыпаны вражескими стрелами – а единственный лучник, сражающийся на стороне, буквально прячется за тяжеловооруженными

Если с Вильгельмом Завоевателем действительно пришли такие лучники – то, по-видимому, они являются наследниками-продолжателями все той же викингской традиции. Воины Вильгельма, конечно, уже заметно офранцужены – они скорее нормандцы, чем норманны, – но школу лучного боя точно освоили не во Франции. Можно предположить, что когда тяжеловооруженный норманнский хирд в совершенстве освоил верховую езду и стал рыцарским сословием, то оставшиеся пешими гестир, представители «младшей» норманнской дружины, а также примыкающая к ним категория йоменри – все они усилили и усовершенствовали метательное оружие дальнего боя, которое и раньше для них было более основным, чем для сражающихся в плотном щитоносном строю хирдманов. «Прежние» варианты норманнских луков, судя по луку из Хедебю (едва ли не единственная археологическая находка!), довольно большому числу дошедших до нас стрельных наконечников, некоторым образцам сохранившихся изображений и текстам саг, вполне подходят для такой эволюции. А йоменское сословие, «выписавшись» из дружинного строя и «вписавшись» в систему отношений феодализма, как раз и стало основной средой, порождающей пеших лучников…

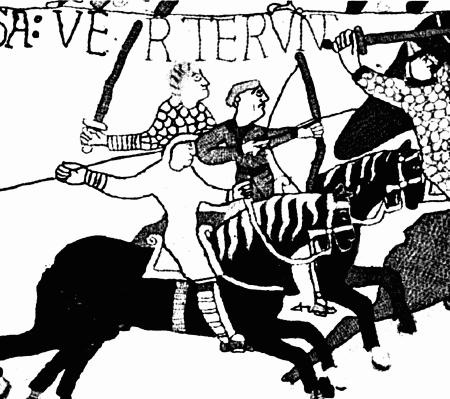

Но этот этап еще не наступил. А пока что отметим: среди лучников Вильгельма на «гобелене из Байо» есть и один конный (нет, не тот, что в рыцарской броне!). Это может быть и продолжением «викингской» традиции idrottir, и сохранением части каролингских воинских традиций. Однако превращение пеших лучников в один из основных родов войска уж точно идет не от Каролингов.

Единственный конный лучник на всем гобелене

(Вопрос, конечно, «смежный» – но как в битве при Гастингсе обстояло дело с арбалетами? Во времена Конан Дойля и Пейн-Галуэя историки с уверенностью находили арбалетчиков в войсках Вильгельма Завоевателя, руководствуясь упоминаниями четырех хроник. К середине ХХ в. число упоминаний уменьшилось вдвое: если внимательней прочитать вышеупомянутые хроники, то получается, что в половине случаев речь могла идти и о луках. Прошло несколько десятилетий – и выяснилось, что при столь же внимательном прочтении двух оставшихся хронистов можно сделать аналогичные выводы.

А вообще-то арбалеты у норманнов-нормандцев, конечно, были. Но в том ключевом сражении их заметить не удается. Может быть, потому, что все его участники еще оставались слишком викингами…)

Если так, тогда понятно, отчего английские лучники задолго до Робин Гуда или сэра Найджела так хорошо вписываются в воинские структуры, несущие на себе отчетливую «викингскую» печать. Вот, к примеру, как описывается их деятельность в «Саге о Сверрире» (по привычной нам хронологии это как раз время действия «Айвенго»: упоминаемый в первых строках конунг Йон – английский король Джон Лэкланд, он же Иоанн Безземельный, посошники – одна из «партий» в раздирающей тогдашнюю Норвегию гражданской войне, а риббальды – английские лучники и есть: так назывались их наемные отряды):

«Йон, английский конунг, еще в начале лета прислал Сверриру конунгу сотню воинов, которых называли риббальдами. Они были быстроноги, словно олени, и к тому же превосходные лучники, храбрецы, каких мало, и не останавливались ни перед каким злодейством. Конунг послал их в Уппленд и поставил во главе них человека по имени Хиди. Он был братом Сигурда Косого. Люди отзывались о нем не слишком хорошо. Риббальды сошли вниз в Хаддингьядаль, миновали по верхней дороге Сокнадаль и спустились в Теламерк. Где бы они ни появлялись, они убивали и мужчин, и женщин, всех без разбору от мала до велика. Они уничтожали всю домашнюю скотину, собак и кошек, и все живое, что им ни попадалось. Они сжигали и все селения на своем пути. Но, если люди на них ополчались, они убегали в горы или на пустоши, а появлялись всегда лишь там, где их меньше всего ждали. Они приходили с разбоем в те селения, в которых никогда до того не видали войска, и учинили такую резню, подобной которой не помнил никто. Они пришли к Сверриру конунгу, когда он стоял со своим войском вокруг горы, и, не ведая страха, ходили на посошников и вступали с ними в перестрелку. Однажды посошники послали стрелу в одного из риббальдов, и он был убит на месте, а другие риббальды, увидев это, стали с громкими кличами то взбегать на гору, то сбегать вниз, осыпая посошников стрелами. Вскоре один из них настиг стрелой Викинга Вэвнира, и он тут же умер. Стрела угодила ему в горло с левой стороны. Это был могучий воин».

Хотя в этом фрагменте как будто фигурирует счет «один – один», налицо победа англичан: они потеряли одного рядового лучника, а у посошников сражен предводитель отряда, причем из контекста ясно, что этот отряд под обстрелом риббальдов вообще понес серьезный урон и оказался вынужден отступить.

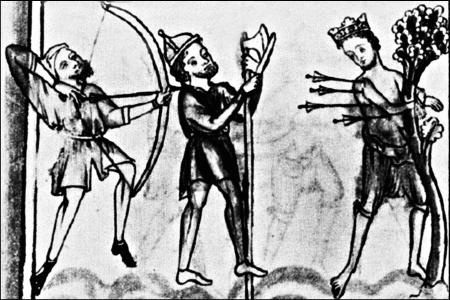

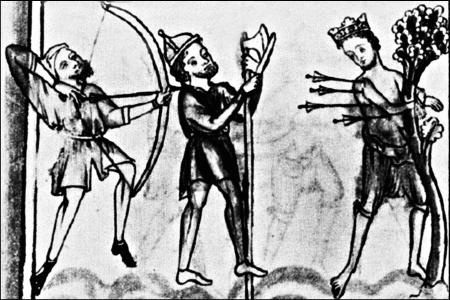

Очередная английская миниатюра, изображающая расстрел викингами св. Эдмунда: викинг (по крайней мере, в представлении английского художника) вооружен почти longbow

Нравы комментировать не будем: века были не просто Средние, но прямо-таки плохие, плюс обстановка гражданской войны, да еще с участием иностранных наемников. Но, как видим, противник оказывается побежден не столько благодаря большей силе английских луков как таковых (перестрелка начинается на дистанции, доступной обеим сторонам), сколько за счет большей маневренности риббальдов, включая «маневр огнем», лучшего использования тех козырей, которые предоставляет местность, – и вообще лучшего класса командной игры, даром что на чужом поле.

Опять налицо смертельная рана в незащищенную зону. Или как минимум защищенную хуже, чем корпус и голова: пришлемная бармица и высокий ворот кольчуги, когда он есть, обладают резервом прочности, но… Это вообще характерно для многих викингских перестрелок: да, стрела пробивает и кольчугу, и даже кованый шлем (в той же «Саге о Сверрире» неоднократно приведены примеры таких попаданий), но все-таки гибельным чаще всего оказывается ранение выше уровня брони. Особенно если речь идет о гибели конунга, ярла и вообще представителя воинской аристократии, защищенного особенно надежными доспехами. Когда такой гибнет от стрелы, то практически всегда эта стрела попадает в лицо или шею: Стирбьорн Сильный, Магнус Голоногий, уже известные нам тезки-Харальды (английский король и норвежский конунг)…

Впрочем, на «пробиваемых» расстояниях и береглись больше, в том числе за счет собственного щита, щитов свиты или даже самой ее как коллективного живого щита. В таком случае умелый лучник мог с толком использовать момент, когда «группа поддержки» вражеского полководца расслабилась, полагаясь на недоступную (вроде бы!) для прицельного выстрела дистанцию.

Английские лучники смогли перевести эту игру на более высокий уровень. Причем в обоих смыслах: пробивания брони и меткого попадания в небронированную зону.