Мусульманская конница атаковала этот строй, понесла потери от арбалетных болтов и копейных ударов, сама причинила урон лучной стрельбой в упор и оружием ближнего боя – но… несмотря на многократное численное превосходство, почти сразу же откатилась, так и не смяв боевое построение христиан. А с кораблей тем временем высаживалось пополнение, сходу вступало в схватку – так что эта битва опять-таки завершилась в пользу крестоносцев. (Другое дело, что на том фактически и закончился Крестовый поход, все достигнутые успехи которого вскоре ушли в песок.)

Почему же всадники Салах-ад-дина так оплошали? На этот счет существуют разные мнения, в основном сводящиеся к тому, что численное преимущество было не таким уж и значительным. Но скорее всего дело в том, что конница, способная обстрелять (пускай даже с дальнейшим вступлением в отчаянную схватку) и конница, способная смять противника с налета, при первом же схождении – это две абсолютно различные воинские формации. Полностью совместить их не удавалось ни византийцам, ни чингизидам.

Применялись ли арбалетчики «с той стороны»? Одно время даже бытовала теория, что арбалет и пришел-то в Европу после первых Крестовых походов, будучи «позаимствован» у мусульман. Теперь ясно, что он никогда не исчезал с римских времен. Но ведь и мусульманские цивилизации – в каком-то смысле наследники той же римской Ойкумены, хотя и восточной ее части. Так что арбалеты они знали, даже и пулевые. Но… в основном это было охотничье оружие. Или уж станковые конструкции, устанавливаемые на стенах.

Во всяком случае, если речь идет об исламском мире эпохи Крестовых походов. В других мусульманских краях арбалет более заметен.

«Внизу те, кто бежал, думали только о бегстве; время пускать стрелы или вести бой ушло. Я сам стрелял с ворот из самострела; некоторые мои приближенные тоже метали стрелы. Из-за ударов стрел сверху враги не смогли пройти дальше и отступили… В этот день, стоя у ворот Шейх-задэ, я метко сразил стрелой из самострела лошадь одного начальника конной сотни; эта стрела ее убила».

Это все тот же наш знакомец Бабур. Есть у него и другие упоминания об арбалетах и арбалетчиках. Помните, мы обещали привести один «вырезанный» фрагмент из описания подвигов простого человека по имени Ислим Барлас, который «многое умел делать хорошо»? Так вот, в числе этого «многого» – стрельба из арбалета: «Из самострела силой в тридцать-сорок батманов он насквозь пробивал доску».

Так что даже для всаднических культур арбалет не чужд. Более того: они могут одаривать им и пехотную армию! Например, китайский арбалет шэнь бигун («сверхъестественно сильный станковый лук»), принятый на вооружение в китайских войсках XI в. после долгого «безарбалетного» периода, пришел в императорскую армию как раз от «всаднической» культуры тангутов: вассальный тангутский князек Ли Хун доработал свое племенное оружие с учетом общекитайской специфики и предъявил его на суд императора.

Отряд испанских арбалетчиков во время взятия Гранады: часть арбалетов оснащена композитными дугами из дерева и рога, оклеенными сухожильными или берестяными лентами; для других характерны мощные тисовые дуги

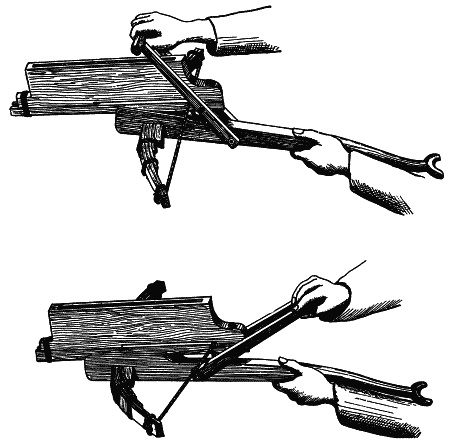

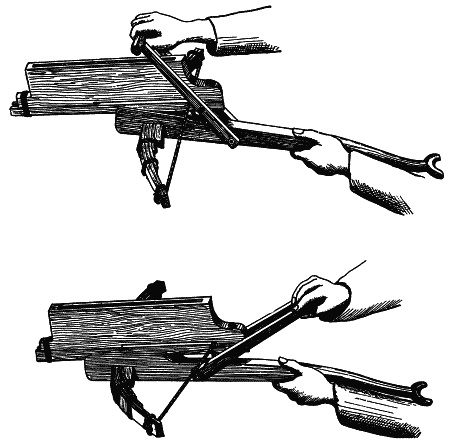

Столь же успешно арбалет применяется и не в спешенных, но в по-настоящему кавалерийских сражениях. Н. Перумова в свое время многие «знатоки» сильно критиковали за конных арбалетчиков, и он их действительно описал не без ошибок, но – были такие. Из них составлялись задние ряды рыцарского «копья» (надо ли объяснять, что в данном случае это не оружие, а подразделение, «боевая единица»?): передние состояли из конных латников. При сближении с аналогичным «копьем» врага арбалетчики успевали дать дальний залп по навесной траектории (низвергающиеся по крутой дуге стрелы были очень опасны для бригандин – их крепящиеся «внахлест» пластины гораздо лучше держали удар спереди, чем сверху, – и для вражеских коней, которые даже в эпоху лат довольно редко были закрыты броней целиком: круп обычно оставался не защищен), а потом… Потом им хватало времени перезарядить оружие – чаще при помощи «козьей ноги», чем реечного ворота, – и дать следующий выстрел уже в упор, как раз тогда, когда на галопе сшибались копейщики первой линии обоих «копий». Понятно, стреляли не в спину своим рыцарям, а в промежутки между ними или в грудь тому из врагов, кто, выбив «спарринг-партнера» из седла, прорвался сквозь линию.

Третий раз перезарядить оружие в таком бою не получалось: приходилось выхватывать меч, а арбалет «брать на ремень» за спину, парировать им вражеское копье – да, был такой прием, даже просто бросать. Но первые два выстрела (особенно – второй!) вполне окупали эту тактику. С теми, кто скажет, что вот тут-то кавалерийский лук более применим, даже при меньшей бронебойности, спорить не стану: может, и более – но навыков нет, а их так просто не приобретешь, они тянут за собой базовые атрибуты цивилизации. Однако в смертельные мгновения перед вторым выстрелом конные арбалетчики показывали высший класс каскадерских спецэффектов – порой даже через плечо назад стреляли, если враг успевал сманеврировать (не фокус и не гипербола – а прием из одного учебника воинского искусства XV в.)!

Между прочим, учтите: арбалеты для конного боя в среднем послабее пехотных – но стрельба на галопе заметно увеличивает энергию удара стрелы (разумеется, не меткость; и, столь же разумеется, при стрельбе вперед, а не через плечо). Совокупная скорость схождения летящих навстречу друг другу всадников – где-то 30 м/с, даже на реальном поле боя, а не специально оборудованном ристалище. Это лишь вдвое меньше скорости выброса нетяжелой стрелы из очень мощного арбалета. Следовательно, ударит она в полтора раза сильнее, чем при стрельбе с места. Неплохо!

Пластинчатая пружина арбалета способна дать фору и цилиндрической пружине сколько-то сопоставимой мощности, и упруго-растяжимым тросам «резинового боя». Ни один из них не способен передать стреле – или чему уж там – запасенную энергию со столь же малыми потерями. Впрочем, нет: как показали современные исследования, один все-таки способен. Это – плоская резиновая трубка, играющая роль одновременно и дуги, и тетивы. Сконструированный на такой базе «арбалет» (арбалет ли?) может быть не только силен, но и чрезвычайно компактен, однако требования высоких технологий тут в самом прямом смысле берут конструкторов за горло. Причем эти требования должны предъявляться не только к материалу «тетивы», но и к стреле. Хотя бы потому, что такая «тетива» наилучшим образом работает с очень легкой стрелой. А чтобы такая стрела сохраняла необходимую прочность (даже не для пробивания доспеха!), ее нужно делать, допустим, из тонкостенной титановой трубки. Самое то для Средневековья!

Если бы Терминатор не имел в распоряжении помпового ружья – ему очень пригодился бы китайский магазинный арбалет времен «опиумных войн»: с обоймой на десять стрел (а в сдвоенном варианте – и на двадцать, выстреливавшихся за те же десять выстрелов!)!