Отравленные стрелы? Заслуживают отдельного подраздела – хотя бы потому, что с ними тоже связано преизрядное количество ошибок. А впрочем, именно поэтому несколько слов о них можно сказать и прямо сейчас:

– Иногда отравляющего эффекта можно достичь и без яда. Например, бронзовый наконечник, оставшись в ране (а иные из них крепились на древке очень слабо, чтобы «сняться» при первой попытке вытаскивания), очень скоро, в тот же день начинает окисляться так, что спасти может или операция, или ампутация.

– Очень многие авторы как отравливают единожды стрелы своих героев, так и носят их потом (вместе с героями) в таком виде долго-долго: в походно-полевых условиях, да еще, как правило, в открытом колчане… Нет, носить-то их так и в самом деле можно, и рана от такой стрелы, пожалуй, будет заживать хуже, чем от совсем не отравленной. Но вот о сколько-нибудь быстром действии яда, проявляющемся прямо на поле боя, следует забыть. Разве что яд какой-то совсем магический или хотя бы «закреплен» от распада фэнтезийными средствами. Без них даже кураре очень скоро ослабнет. Он, кстати, чрезвычайно чувствителен к влажности – настолько, что в дождливо-туманный день лучше смазывать стрелу не просто перед охотой или боем, но прямо перед выстрелом: разумеется, если вы хотите, чтобы жертва именно свалилась как подкошенная даже от несмертельной раны… А вообще-то яд (и жидкий, и кашицеобразный) в походе надо носить не на наконечниках стрел, а во флаконе с притертой крышкой. Причем тот яд, который должен убивать, попадая в кровь, преспокойно можно пить: и тот же кураре, и змеиный яд при попадании в желудочно-кишечный тракт вполне безобидны.

– Изготовлением стрельных ядов могут заниматься не только туземные знахари, но и европейские алхимики. Кстати, стойкость таких ядов куда выше, чем биологических. Может, при попадании стрелы в руку или пятку они не свалят вот так сразу, за доли секунды (разве что именно в той пятке укрылась душа!) – но дело свое сделают, причем тоже очень быстро. Зато и «подзарядки» не требуют, т. к. высыхать на стрельных наконечниках могут без утраты боевых свойств. Соли свинца, сурьмы, меди, да и мышьяка, конечно; цианиды и роданиды (не обязательно калия – хоть той же меди)…

– Кстати, о несмертельных ранах. Если вы как автор озабочены вышесказанным (т. е. мгновенным поражающим эффектом), все-таки озаботьтесь ранить своего врага довольно глубоко, да еще и поближе к жизненно важным органам. Правда, можно сделать это совсем уж тонкой и легкой стрелой: например, стрелкой духового сарбакана, которая немногим толще велосипедной спицы. Но из того же сарбакана на месте кладут лишь мелкую дичь. Если же требуется проделать такое с опасным врагом (особенно – двуногим и вооруженным) – то бьют из засады, с минимальной дистанции, метров с шести, доставляя яд непосредственно в область сердца и легких или к «ключевым узлам» головы и шеи: да, на таком расстоянии человеческое тело пробивает и плевок.

Вернемся к более традиционным типам доогнестрельных боеприпасов. Арбалетную стрелу традиционно называют «болт», причем уже не только в англоязычной литературе. Об отличии болта от лучной стрелы достаточно говорилось в прошлых главах. Еще кое-что напоследок: болт, как правило, стандартизирован, он – один из первых предметов массового производства, в арсенальных хранилищах собраны тысячи максимально одинаковых готовых стрел, типовых наконечников, вымеренных и вывешенных заготовок для древков… Лучники тоже высоко ценят одинаковость своих боеприпасов, но если для современных спортсменов это прямо-таки свет в окошке, то для лучников-воинов старой школы характерен чуть иной подход. Да, все их стрелы должны быть подходящими для их лука, т. е. почти стандартными, но при этом каждую из них стрелок «узнает в лицо», а также по имени и по голосу! Ему твердо известно, чего от нее ждать, на какой дистанции, при каком ветре и влажности… Часть фантастических достижений таких лучников базируется именно на подобном знании! Для залповой стрельбы на пределе поражения, когда особой меткости все равно не достичь, – стрелы из запасных чехлов, «ширпотребовские», везомые в обозных телегах; а когда враг приблизился – свои, знакомые…

Мастер-изготовитель зажигательных болтов

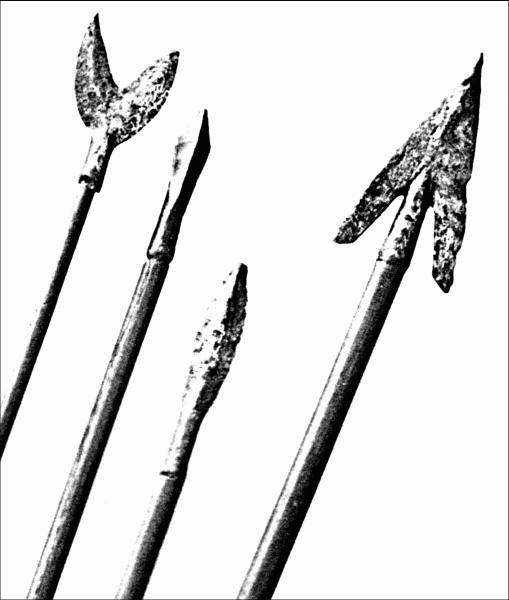

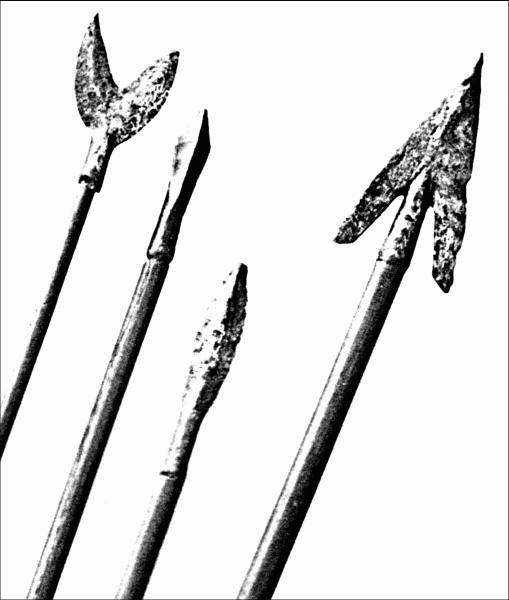

Внешность обманчива: два крайних болта, самых устрашающих – охотничьи; а средние, довольно скромные – «легкие стрелы для тяжелых арбалетов», способные на 400 и более м. пробивать кольчуги

В прошлом разделе речь шла также об арбалетных пульках и дроби. Стреляющие этим арбалеты у оружиеведов традиционно называются баллестрами (или «баллестрино», если совсем уж малы). Их тоже много видов. Сам удивляюсь почему, но все они использовались ТОЛЬКО для охоты: от птиц до косули! Не было попыток ни стрелять ядрышками в бою (конечно, такой снаряд «тормозится» броней, плотью и даже воздухом куда больше, чем стрела, – но хоть в городских распрях, где расстояния малы, а доспехов нет, могли ведь они применяться!), ни забрасывать из них во вражеские укрепления уже известные типы зажигательных снарядов. Зажигательные стрелы – не то: они, конечно, применялись, но не для баллестров же…

Художественная литература такими ограничениями не связана – но, дорогие писатели: вводя в средневековые реалии «арбалетный гранатомет», будьте осторожны. Из чего-то ведь исходила наша реальность, пренебрегшая этим вариантом аж до… Первой мировой войны! Тогдашние арбалеты-гранатометы, учтите, были слишком громоздки для стрельбы с рук, а гранату они посылали на десятки метров. Может, в этом все дело: то, что подходит для окопной войны («мертвая зона» между ручным броском и минометным выстрелом!), не очень хорошо при штурме замка.

Ведь Китай пошел своим путем: ядрышки тамошних баллестров (свинцовые и керамические) использовались в «гражданских разборках». На войну их, правда, и там не пустили.

Стреляли такими снарядиками и из луков (со специально обустроенными тетивами), тоже на охоте по мелкой дичи. Но вот камнестрельный лук и в боях, кажется, применялся! Правда, не в «фэнтезийную» эпоху: наш Кавказ, эпоха Шамиля-первого (не Басаева) и Хаджи-Мурата. И вроде бы только для «тревожащего» огня по окнам-бойницам, позволяющего экономить ружейные пули. Но все-таки! Мелкий камушек такой лук, говорят, посылал на 200 м, вблизи же бил камнями размером с гусиное яйцо…

Лучная «пулька» на охоте употребляется для стрельбы по животным размерами от воробья до лисицы

(Это утверждение содержалось в нескольких моих журнальных статьях, три года назад оно вошло и в опубликованную книгу. Тем не менее придется его несколько откорректировать. После более внимательного анализа тех же первоисточников – старых публикаций, описывающих кавказские, горские межклановые войны – выяснилось, что на 200 м такой лук посылал довольно серьезные камни, при попадании способные контузить или даже убить. Но такая дистанция получалась при выстреле не с земли, а с… боевой площадки каменной родовой башни!)