Крест середины Х века из Мидлтона, Йоркшир, показывает викинга с коническим шлемом, круглым щитом с центральным умбоном, мечом, копьем и топором. Шлем с крыльями (из саг и легенд), по всей видимости, не существовал, но одно из полотен, найденное в корабле IX века из Осеберга, показывает человека с остроконечным шлемом или шляпой с поднимающимися по бокам рогами. Аналогичные рога, но с головой птиц на концах, видны на форме IX века, предназначенной для изготовления декоративных пластин, найденных в Торслунде, Эланд, Швеция, и на шлеме из Саттон-Ху. Погребения викингов очень часто содержат останки лошадей и конской упряжи, включая остатки простых уздечек, стремена – иногда с накладками из серебра или латуни – и короткие остроконечные шпоры, украшенные аналогичным образом. Викинги довольно быстро научились добывать лошадей (скандинавы, как и все индоевропейцы, использовали лошадей с незапамятных времен. Напомним, что лошадь была одомашнена около 4000 – 2500 годов до н. э. в степях и лесостепях между Днепром и Волгой – предками нынешних индоевропейцев (будущих германцев, славян, балтов, кельтов, италиков, греков, иранцев, индоариев и др.). – Ред.) для увеличения своей мобильности, и к 993 году военный контингент, посланный во французскую армию норвежцами, обосновавшимися в Нормандии, являлся кавалерийским.

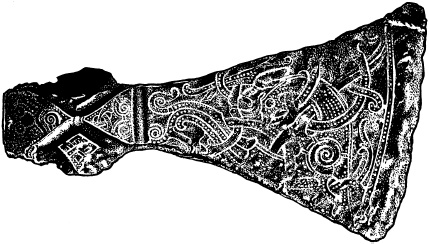

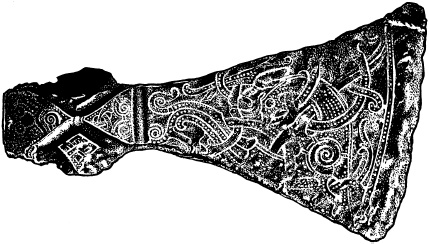

Большие двуручные топоры были характерны для викингов в Х и XI столетиях. Эти топоры появились как развитие довольно легкого топора с более или менее прямыми верхней и нижней плоскостями, расходящимися немного лишь у относительно режущей кромки, довольно короткой в длину. Этот тип топора использовался по меньшей мере примерно в 900 году – время, к которому относится находка в Хэрбаке, графство Дарем. Один топор, найденный в Маммене, Ютландия, украшен насечкой из серебряной проволоки, изображающей переплетающихся животных в стиле характерном для Х века (рис. 2). Некоторые топоры были экспортированы из Норвегии или Швеции. Двенадцать топоров (без топорищ), найденных около Гренаа, Ютландия, были насажены на шест из ели, проходящий через все отверстия. Ель не росла в то время в Дании, и поэтому данный набор, очевидно, представляет собой запас торговца из Южной Норвегии или Швеции, где добывалась болотная железная руда и где росла ель.

Другая распространенная форма топора в Скандинавии в VIII – IX столетиях была разработана под влиянием метательного топора (франциски) франков позднего времени. Для нее характерна длинная задняя часть режущей кромки, которая была значительно длиннее, чем передняя. У этого типа топора задняя часть лезвия скашивалась; сейчас топоры такого типа называют «бородатыми». Перед отверстием для топорища имелись небольшие выступы вверх и вниз. Со временем топор медленно увеличивался в размере, отчего в конечном счете он приобрел форму широкого сектора, более или менее симметричного относительно центра, с серповидной режущей кромкой лезвия примерно 22 – 25 см длиной и остро заточенной. Такая форма топора была характерной для боевых топоров викингов в XI веке (фото 4). Семь топоров этого типа, найденных лежащими вместе около северного конца Старого лондонского моста, сейчас находятся в Лондонском музее. Вместе с ними можно видеть топор лесоруба, шесть наконечников для копий, пару клещей и инструмент с четырьмя зубьями для захвата железа. Полагают, что все это находилось на военном корабле викингов, который затонул во время нападений XI века на Лондон. Два топора имеют декоративные металлические футляры, закрывающие ту часть, где обух насаживается на топорище. Длину существовавшего когда-то топорища можно приблизительно вычислить, сравнив данный топор с топорами на гобелене из Байе. Топорища, по всей видимости, имели длину примерно 1 м 20 см. Толщина лезвия топора довольно небольшая, но внезапно увеличивается близ твердой и исключительно острой режущей кромки.

Рис. 2. Датский топор Х века, найденный в Маммене, Ютландия. На сталь наложена серебряная проволока. (Национальный музей, Копенгаген)

Типичное копье, используемое викингами, такое, к примеру, как найденное с топорами у Старого лондонского моста (в 1968 году продан американцам. – Ред.), имеет узкую коническую впадину. Копье в некоторых случаях украшено серебряной инкрустацией. Идущее от конической впадины длинное узкое лезвие резко расширяется, а затем постепенно сужается, почти по прямой линии, к острию. Древко изготовлялось из ясеня. Такое копье пехотинец обычно использовал в ближнем бою, действуя двумя руками, однако мог и метать в противника.

Мечи, использовавшиеся викингами раннего времени, имели клинки, схожие с теми, которые описаны нами в главе о франках; по всей видимости, их импортировали из Рейнланда. Характерная рукоять меча раннего времени имела короткое толстое перпендикулярное перекрестье из железа и навершие рукояти, состоявшее из похожей, но более короткой перпендикулярной полосы, на внешней стороне которой была прилажена треугольная «шапочка» – тем же образом, как и «поднятая шляпа» на рукоятях времен Великого переселения народов. В некоторых случаях поперечная полоса и навершие изготавливались одним куском, причем иногда место разделения все еще указывалось желобком. Примеры рукоятей такого типа были обнаружены в регионе, ограниченном Русью, Ирландией, Швейцарией и Исландией. Украшение мечей обычно осуществлялось покрытием сплавами металлов, оловом, золотом, серебром или медью. Металлы образовали простой узор из квадратов и линий контрастирующих цветов. Это покрытие наносилось на сталь клинка при помощи вколачивания молотом во множество мельчайших параллельных желобков, выбитых на поверхности металла. В Норвегии найдено множество рукоятей, установленных на прямые клинки с одной режущей кромкой. Острие такого клинка находится на прямой линии по отношению к задней кромке. Подобные мечи с одной наточенной стороной клинка довольно редко встречаются за пределами земель норвежского влияния. Очень редко эти клинки имеют немного изогнутую режущую поверхность. К ранним временам относятся и рукояти другой формы, у них между рукоятью и клинком располагается более длинное перекрестье, над рукоятью же, в навершии находится похожая, но более короткая полоса. И опять же, рукояти подобного рода распространены в Норвегии. Часто они встречаются на клинках с одним острием. Рукояти обоих типов принадлежат ко времени до 950 года. В это же время встречаются рукояти, на которых вместо треугольных наверший имеется три (реже пять) расположенных последовательно долей, причем самая большая доля располагается в центре. В некоторых случаях доли видны очень отчетливо, как на мече Х века, найденном в Сигридсхольме, Уппланд, Швеция, и находящемся ныне в Государственном историческом музее в Стокгольме. Доли видны и на мече, принадлежавшем королю Кнуту по «Регистру аббатства Хайд» 1020 – 1030 годов (Британский музей). Навершия рукояти этого типа встречались еще даже в XIII столетии, как это следует из относящегося к 1280 году изображения Роберта, герцога Нормандии, в соборе Глостера. Много подобных наверший рукояти из нескольких долей имеют изогнутый вид, как и поперечные перекрестья на тех же мечах. Один такой меч, найденный в Темзе у Уандсуэрта, хранится в Лондонском музее. Экземпляры более позднего времени обычно имеют более длинное поперечное перекрестье. В других же случаях очертания навершия рукояти более плавные, и разделение на доли только имитируется линиями или тонкими ребрами по сторонам, как на нескольких мечах с кладбища викингов в Килмейнхаме, Дублин. Временами оконечным долям навершия придавалась форма головы животного. Подобные фигурки иногда находили на концах «шапок» наверший рукоятей времен Великого переселения. Самым распространенным украшением для рукоятей являлось простое нанесение металлов разных цветов. Временами, как на мече из Сигридсхольма, украшения такого типа представляют собой плетеное кружево и оттеняются чернью. Чернение достигалось заливкой черного состава в углубления на металле; состав представлял собой смесь порошкообразных серебра, меди, свинца и серы, которые спекались под действием температуры, а потом подвергались воронению. Меньше распространены более роскошные украшения, чем описанные выше. На металле долотом наносился повторяющийся узор из крестов и кругов (а иногда зооморфные мотивы), а на часть узора – золото или серебро, иногда декоративно обработанные. В некоторых случаях часть рукояти, за которую осуществляется захват, покрыта металлом, украшенным так, чтобы соответствовать всей части меча вне клинка. Мечи с рукоятками из моржовых клыков и золота описаны в сагах, как, к примеру, Легбитер, принадлежавший Магнусу Босоногому. Рукоять меча (как считается, святого Стефана) из Пражского собора имеет навершие рукояти и перпендикулярное перекрестье из слоновой кости, на котором изображены переплетающиеся чудовища (рис. 3).