Несмотря на то что данное сражение происходило во время осады Рима, его нужно рассматривать как крупномасштабную полевую битву, незначительные особенности которой были обусловлены тем, что она происходила под стенами Рима. Важную роль в бою играли военачальники обеих сторон, которые, находясь в тылу, руководили маневрами армий на поле боя. Витигис избрал оборонительную тактику, предоставив тактическую инициативу противнику. Вероятно, готы, основная масса которых была пехотинцами, стремились измотать византийскую конницу в бою. Может быть, именно этим объясняется то, что готская линия была построена около лагерной стоянки, а не, как объясняет Прокопий, для предоставления места для преследования. Готы боялись за свой тыл, в который можно было зайти, пройдя мост через Тибр, около которого был поставлен охранный отряд. Построение готов: пехота – в центре, конница – на флангах, очевидно, было традиционным, а не обусловленным обстоятельствами битвы

[417]. Несколько часов шел бой между византийской конницей и готской пехотой. Бой, очевидно, был по преимуществу метательным, и от него в первую очередь страдали готы, стрелки которых находились за строем тяжеловооруженной пехоты, тогда как византийские всадники вели более маневренный и массивный обстрел. В полдень готская пехота, сомкнувшись, перешла в наступление и стала теснить конницу врага. Решающий же удар был нанесен готскими всадниками правого крыла, которые своей стремительной атакой и переходом врукопашную обратили византийских конников в бегство. Преследование велось как можно дальше, вплоть до рва города.

Задача готского отряда, стоявшего на Нероновом поле, заключалась, вероятно, лишь в прикрытии моста. Поэтому он и не предпринимал активных боевых действий, а при атаке римлян, бросив свой пост, бежал на возвышенности. Такое бегство объяснялось как готской традицией занимать возвышенные места, так и конкретными условиями удобства обороны с них, поскольку готы, очевидно, не надеялись вести эффективную оборону из своего лагеря.

Итак, в битве под Римом мы можем наблюдать некоторые тактические черты готов. Во-первых, войско для боя делится на два неравных отряда: основная часть армии ведет бой во главе с королем, а отряд на Нероновом поле выполняет роль прикрытия моста через Тибр и тем самым защищает тыл основной линии войск. Построение готов было простым, в одну линию без резервов

[418]. Длительный бой с более мобильным противником позволяют выдержать численное превосходство и оборонительная тактика. В общее наступление готы переходят, лишь измотав врага. Опять же решающая атака ведется готскими всадниками правого фланга, которым действовать спродручнее, чем конникам левого фланга. Эта атака приводит к успеху.

Следующее сражение, которое подробно описано Прокопием, впрочем, не бывшим его очевидцем, – эта битва у поселка Тагина в Апеннинах (лето 552 г.), где встретились армия стратига Нарзеса и войско готского короля Тотилы. Тут и произошло решающее сражение последнего периода войны за Италию (Procop. Bel. Goth., IV, 29—32)

[419]. Византийцы обладали численным превосходством и, по мнению К. Ханнестада, насчитывали около 25 000 воинов, тогда как в готском войске предполагают наличие 15 000 бойцов

[420]. Готы еще не успели сконцентрировать свои отряды в одном месте и поджидали 2000 всадников. Обе стороны условились о времени битвы. На призыв Нарзеса назначить время Тотила уклончиво ответил, что он примет бой в течение восьми дней. Вероятно, такой ответ объяснялся тем, что король рассчитывал уже на следующий день напасть на противника, который, полагаясь на восьмидневный срок, не был полностью готов к бою. На следующий день Тотила подвел свои войска к византийским на расстояние двойного полета стрелы, то есть примерно на 300 м.

Первой стадией битвы был бой за холм, находившийся во фланговой позиции к обоим строям. Тем более что около этого холма шла тропинка, идущая в тыл византийцам. Ночью этот холм заняли 50 пехотинцев Нарзеса. Атаки готской конницы на сомкнувшихся и выставивших копья врагов не привели к успеху. Тотила, очевидно, рассчитывал, заняв холм, зайти в тыл противнику. Несмотря на то что подход к холму затруднял овраг, Тотила послал в атаку всадников, а не пехотинцев. Вероятно, это объясняется тем, что конница была наиболее боеспособной частью войска готов. Кроме того, атаку конницы, приближавшейся с шумом и криком, психологически труднее вынести, особенно плохо спаянным войскам. Однако эти всадники, вооруженные пиками, все же не могли прорвать «черепаху» противника.

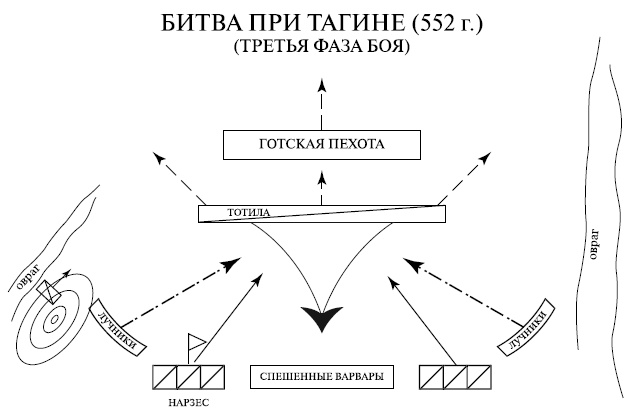

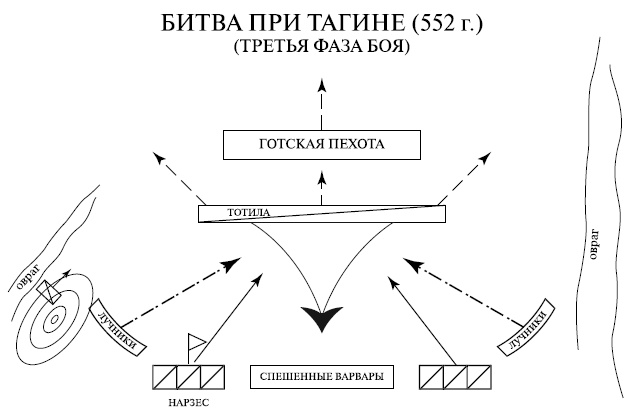

Во второй фазе битвы, занявшей все утро, активных боевых действий не предпринималось. Войско византийцев построилось в одну линию, с резервом в 500 всадников. На флангах находились по 4000 пеших лучников, прикрывавших конницу, в центре разместилась спешенная конница варварских отрядов. Левый фланг Нарзеса опирался на холм. Тут же были размещены 1000 всадников, которые должны были зайти в тыл неприятелю. Таким образом, стратиг планировал дать оборонительное сражение и, заняв удобную позицию, имел на флангах сильные отряды конницы, которые в нужное время должны были перейти в наступление. О построении готов Прокопий замечает лишь: «И Тотила таким же образом поставил все свое войско против врагов» (Procop. Bel. Goth., IV, 31, 8). Очевидно, имеется в виду также построение пехоты в центре, а конницы на флангах. Некоторое время войска не решали атаковать друг друга. Вероятно, ни те ни другие не были уверены в своей победе: византийцы, выбрав оборонительную позицию, не получали приказ к нападению, а готы ждали подкреплений. Потом, по обычаю, последовал поединок, в котором победу одержал всадник Нарзеса. И далее, затягивая время, Тотила удивлял оба войска своей джигитовкой. При этом он, как настоящий полководец «героического века», находился впереди своих войск, показывая тем самым пример своим соратникам.

Третья фаза битвы – это и есть собственно сражение. Узнав, что в лагерь прибыло подкрепление, Тотила отвел свои войска. Нарзес его не преследовал. В лагере готы приняли пищу и вооружились более тщательно, король также снял свой пышный наряд и одел подходящее снаряжение, похожее на вооружение обычных воинов (Procop. Bel. Goth., IV, 32, 22—23; 34). В другом пассаже Прокопий также отмечает, что в полдень готы обедают, а византийцы также отходят (Procop. Bel. Goth., II, 2, 7). Вероятно, Тотила затем рассчитывал неожиданно напасть на врага, однако Нарзес был готов к новой атаке готов. Для стрельбы по флангам наступающего врага стратиг выдвинул вперед с флангов отряды лучников. Он справедливо предполагал, что основная атака последует против центра его армии. Тотила также перестроил свое войско в две линии, в первой стояли всадники, а во второй – пехотинцы. Подобное построение не характерно для германцев с их многочисленной пехотой, это – строй армии, главная сила которой заключена в коннице. Именно конница готов, как и византийцев, строилась в первой линии, тогда как пехота оставалась далеко позади. Это расстояние должно быть достаточным для того, чтобы, с одной стороны, своя бегущая конница не наскочила на пехоту, а направилась бы к флангам последней, а с другой стороны, чтобы пеший строй успел оказать помощь своим всадникам в случае необходимости. В «Стратегиконе» расстояние между линиями конных и пеших определяется менее 1—2 мили = 1,5—3 км (Mauric. Strat., XII, 8, 23, 5). Прокопий объясняет это построение тем, что если конница готов будет разбита, то она может отойти под защиту пехоты и, приведя себя в порядок и, очевидно, встав на флангах пешей линии, атаковать вместе с последней (Procop. Bel. Goth., IV, 32, 6): «Все же вместе пешие готы были поставлены позади всадников с тем, чтобы если всадники окажутся повернувшими назад, то, повернув к ним [пешим], бегущие были бы спасены и сейчас же оба вместе двинулись на врагов». Такая тактика была, по мнению Прокопия, обычной. Однако историк высказывает и другие возможности взаимодействия пехоты и конницы: строй пехоты должен оттеснить наступающего врага, а конница может совершить новую атаку. При этом пехота или размыкалась и пропускала всадников в тыл, или, стоя сомкнувшись, заставляла их скакать на фланги (Procop. Bel. Goth., IV, 32,16—18; ср.: Mauric. Strat., XII, 8, 23, 5). Однако эти рассуждения Прокопия, скорее всего, общетеоретические, не относящиеся конкретно к данному эпизоду. Впрочем, предположение о последующей совместной атаке пехоты при поддержке конницы, о которой дважды упоминает автор, более вероятно. К тому же сам Прокопий полагает, что готы могли так действовать, а предположение автора базировалось на его знакомстве с готской тактикой.