Рассказывая о русских кулинарах, их жизни, мы часто замечали, что судьбы эти были порой очень непросты. Екатерина Авдеева, Пелагея Александрова-Игнатьева, да и сама Елена Молоховец (ставшие героями нашей книги) – явно не образцы счастливой и безоблачной биографии.

В. Филимонов (1787–1858)

Но даже на их фоне Владимир Филимонов (17871858) – носитель яркой и драматичной судьбы. Не исключено, что сегодня мы бы и вовсе незаслуженно забыли его, если бы не А.С. Пушкин, своим отзывом на филимоновскую поэму «Дурацкий колпак» обессмертивший его имя (не перед каждым Александр Сергеевич снимал шляпу).

…Снимая шляпу, бью челом,

Узнав философа-поэта

Под осторожным колпаком.

А уважать было за что.

Будущий поэт родился в 1787 году в Москве, в семье отставного секунд-майора

[55]. В 1799 году он был определен на службу юнкером в Государственную коллегию иностранных дел, где работал в Комитете, особо учрежденном для разбора переписки Екатерины II с ее полководцами, а в 1803 году – произведен в переводчики. В 1805 году B.C. Филимонов начинает учебу в Московском университете и через 4 года получает свидетельство о том, что он слушал курс университетских лекций до 27 ноября 1809 года, в том числе по российской словесности, статистике, по естественному праву, политической экономии, философии, антропологии и др.

В 1811 году В.С. Филимонов был переведен в Министерство юстиции, а с 1812 года – в Министерство полиции, где занимался статистическим описанием Московской губернии. С началом Отечественной войны он оставляет службу и поступает в ополчение 3-го округа в качестве управляющего канцелярией и адъютанта главнокомандующего графа П.А. Толстого. «За отличную ревность к службе награжден орденом Святой Анны II класса».

Прошел все заграничные походы русской армии 1813–1814 годов, где собственными глазами мог увидеть, как живет Европа. Отличился в сражениях при Дрездене (I, 4, 5 октября 1813 года), при местечке Донау (10 октября), в 1814 году – при осаде Гамбурга. За проявленную храбрость был награжден орденом Владимира 4-й степени с бантом.

После окончания Отечественной войны B.C. Филимонов вновь поступает на службу. В 1815 году из Министерства полиции он переходит в Министерство финансов, а с 1817 года «определен Новгородским вице-губернатором». Впрочем, служба там не сложилась, и в 1819 году он был уволен «по собственному прошению» от должности, а в марте 1822 года – и от службы.

Выйдя в отставку, он некоторое время живет в Москве, уделяя больше внимания писательству. Вообще, литературная деятельность рано начала привлекать Филимонова. Еще в 1811 году он избирается членом «Общества любителей российской словесности» при Московском университете

[56]. А через несколько лет (в 1818-м) ему присваивают звание почетного члена Вольного общества любителей российской словесности, затем и Вольного экономического общества.

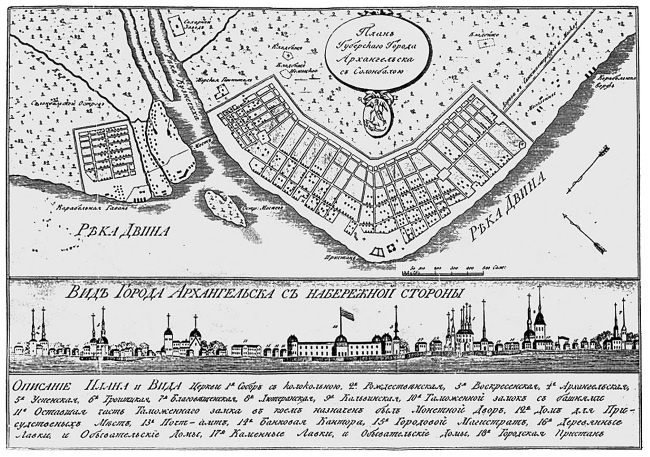

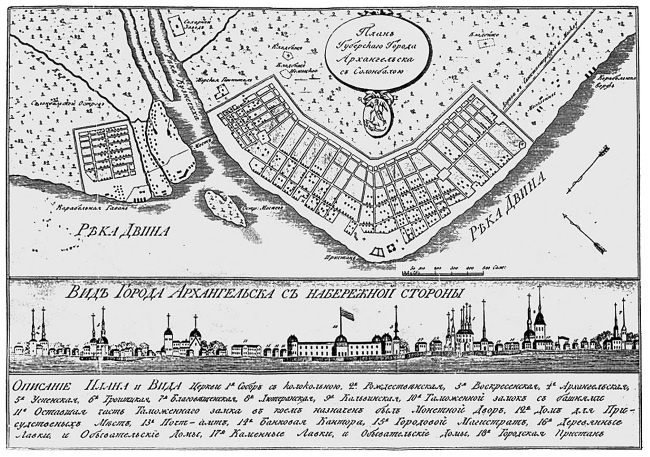

После разгрома восстания декабристов B.C. Филимонов делает попытку в 1827 году самостоятельно издавать два журнала и газету. Петербургский цензурный комитет рассмотрел его ходатайство «О дозволении журналов «Время», «Надежда» и газеты «Отголосок мира», но ни одно из них не было допущено к изданию. Лишь в 1829 году с большими трудностями он получил дозволение на выпуск литературной газеты «Бабочка». В этом же году по причине стесненных материальных обстоятельств B.C. Филимонов вновь возвратился на госслужбу, получив именным указом назначение на должность губернатора в Архангельск.

План Архангельска 1813 года

Это был достаточно стремительный взлет карьеры. Все-таки в 42 года стать действительным статским советником (фактически – генерал-майором гражданской службы) суждено было не каждому. Но чиновничья жизнь в царской России – это тоже «не подарок». Интриги, покровительство проектам и сделкам, господряды – все это не сегодня возникло. А находясь под впечатлением недавнего декабристского восстания 14 декабря 1825 года, Николай I стал вдруг очень серьезно относиться к госаппарату (Господи, до чего же порой повторяется наша история). Любой донос грозил длительным разбирательством, следствием.

С одним из таких заявлений «о покровительстве купцу Качнову» Филимонову удалось справиться. Хотя вести дознание был послан в Архангельск сам сенатор А.Д. Гурьев. По иронии судьбы, также имевший отношение к нашей гастрономии: его отец граф Дмитрий Александрович Гурьев – «изобретатель» той самой гурьевской каши.

Вряд ли именно общие кулинарные интересы склонили сенатора в пользу подозреваемого Филимонова. Однако вердикт следствия был оправдательным.

Но беда не приходит одна, и в июне 1831 года московская охранка арестовывает членов тайного студенческого кружка, планировавшего вооруженное восстание. Собственно о «серьезности» всего этого заговора свидетельствует разношерстный состав его руководителей – отставной надворный советник Н.П. Сунгуров, отставной прапорщик Ф.П. Гуров, студент Московского университета Я.Н. Костенецкий, отставной надворный советник Д.А. Козлов. Кроме студентов Московского университета и Московской медикохирургической академии туда входили офицеры и разночинная интеллигенция. Декларируемой целью общества было принятие конституции. В доносах одного из членов этого общества студента И.Н. Поллонина раскрыт намеченный конкретный план действий общества: предполагалось привлечь на сторону восставших войска и, взяв столицу, затем идти на Тулу, взять Тульский оружейный завод и даже попытаться взбунтовать Малороссию. Поверить в осуществимость этих планов могли только напуганные недавним декабристским восстанием власти, которым «заговор» чудился уже в каждой студенческой вечеринке.

Вот только спуску не было никому. Что там понапридумывали студенты в своих революционных прожектах – сейчас уже неведомо. Как и то, кто из них был искренним сторонником свободы, а кто – просто провокатором III отделения. Как бы то ни было, но строчка в показаниях о том, что они в случае неудачи «будут пробиваться в Архангельск», где при поддержке губернатора погрузятся на корабли и отбудут в Англию, – была решающей.

Арестованный В. Филимонов все категорически отрицал. Да только при обыске у него обнаружили переписку с декабристами Муравьевым и Батеньковым, копию письма осужденного полковника Штейнгеля, размышления о конституции. В общем, полнейшая крамола и подрыв устоев. И хотя часть этих бумаг попала к губернатору вполне невинным образом – от родственника, работавшего в следственной комиссии по «декабристскому» делу, Филимонова это не спасло. Бывший чиновник был выслан на поселение в Нарву, лишен имущества и состояния и затем отдан под надзор местной полиции. Начались долгие годы нужды, гонений.