Что же касается ссылки на первоисточник – это дело тонкое, можно предполагать, что и Костомаров пользовался древними рукописями, книгами, свидетельствами. А потом – цитаты из Костомарова действительно настолько широко распространились в нашей литературе, что уже и не каждый повторяющий его слова сможет точно сказать, откуда они. Это как с заимствованиями из «Горя от ума» Грибоедова или из фильмов Рязанова.

Никто уж и не помнит, откуда фраза, но всем нравится. Ради эксперимента наберите в любом поисковике фразу «кушанья были просты и не разнообразны» – получите два десятка ссылок на сайты, беззастенчиво цитирующих Костомарова (само собой, без кавычек). Плюс штук 50 ссылок, где слова «не разнообразны» заменены на «однообразны». Здесь уже авторы «фантазию проявили»…

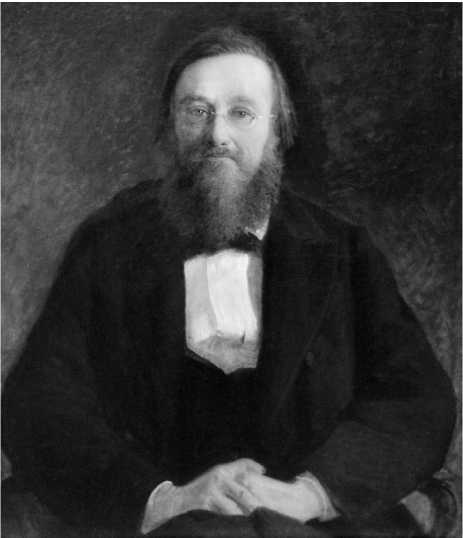

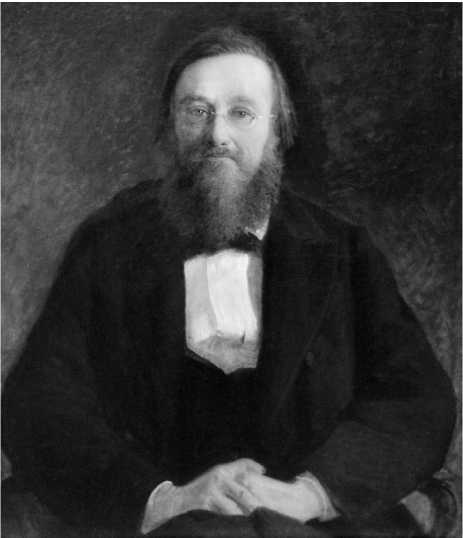

Николай Ге. Портрет историка Костомарова

В общем-то, это нормальная судьба популярного писателя – быть растасканным на цитаты. Но, конечно же, Костомаров прославился не только как историк питания. Чем же отличались его работы от трудов предшественников и современников, что снискало ему всемирную славу? «Отчего это во всех историях, – писал он, – толкуют о выдающихся государственных деятелях, иногда о законах и учреждениях, но как будто пренебрегают жизнью народной массы? Бедный мужик-земледелец-труженик как будто не существует для истории; отчего история не говорит нам ничего о его быте, о его духовной жизни, о его чувствованиях, способе его радостей и печалей»? Мысль об истории народа и его духовной жизни, в противоположность истории государства, являлась основной идеей в кругу исторических воззрений Костомарова. Видоизменяя понятие о содержании истории, он раздвигал и круг ее источников. «Скоро, – говорит он, – я пришел к убеждению, что историю нужно изучать не только по мертвым летописям и запискам, а и в живом народе»

[84]. Идея эта, порядком девальвированная и затертая в марксистский период нашей жизни, была достаточно новой и яркой в 70-80-х годах XIX века.

Биография Костомарова была бы довольно типична для выходца из небогатой помещичьей семьи. Если бы только за далью лет она не выглядела сценарием драматического фильма. Вообще, удивительно, как его судьба еще не стала основой для романов, пьес, художественных произведений.

Начнем с простого факта, который многие сегодня и не смогут осознать: Николай Костомаров был крепостным. Его отец, потомственный воронежский дворянин Иван Петрович Костомаров, женился на своей крепостной Татьяне Петровне Мельниковой. И хотя после женитьбы она освободилась от крепостной зависимости, сын, считавшийся незаконнорожденным, по тогдашнему положению все еще оставался крепостным. Естественно, любящий отец и не задумывался об этом. Но в 1828 году, когда Николаю исполняется 11 лет, Иван Петрович трагически погибает. Похороны, дележ наследства с вовремя появившимися братьями отца: дом – жене, усадьба – мне, лес – брату, а это кто? А это – наследное имущество, крепостной мальчик Коля, который еще не понятно к кому отойдет. Нужно ли говорить, что мать отдала почти все ей причитавшееся, чтобы получить сына? Вот таков был старт жизни блестящего российского ученого.

Проучившись после смерти отца несколько лет в воронежских пансионах и гимназии, он по настоянию матери в 1833 году поступает в Харьковский университет. Слово «университет» здесь не должно вводить в заблуждение – уровень образования в этом, да и во многих русских провинциальных учебных заведениях тех лет оставлял желать лучшего. Даже словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона отмечает, что его «историко-филологический факультет не блистал в ту пору профессорскими дарованиями, мало отличались в этом отношении от гимназии». Лишь в 1835 г., когда на кафедре всеобщей истории в Харькове появился известный в то время ученый М.М. Лунин, занятия Костомарова коренным образом переменились. Лекции Лунина, которого современники называли «харьковским Грановским», оказали на него сильное влияние, и он с жаром отдался изучению истории.

Харьковский университет (фото начала XX века)

Многое было после этого. Окончив университет, Николай, находясь в некоторых раздумьях относительно своего будущего, а может быть, под влиянием матери, поступает на военную службу. Но он явно не был создан для армии. Проявившийся уже тогда в полной мере активный творческий характер Костомарова случайно привел его в архив уездного городка Острогожск, где он и проводил большую часть времени (как свободного, так и служебного). А служил он в то время юнкером в расквартированном здесь же Кинбурнском драгунском полку. С самого начала служба как-то не заладилась – не военным человеком был Николай. Хорошо хоть полковник был понимающим – в общем, дали ему покинуть службу по-хорошему.

Той же осенью Костомаров, почувствовав, что в его образовании многое упущено, вновь стал с каким-то особенным вниманием слушать лекции своего любимого профессора М. М. Лунина. А дальше – попытка сдать экзамен на степень магистра, после успешного получения которой Николай занялся диссертацией. «О причинах и характере Унии в Западной России» – так называлась она, рассказывая в подробностях о сближении украинских земель с Польшей:

«Уже не довольствовались русские дворяне угощать своих гостей борщом да кашами. У них на пирах появились вычурные выделки львов, слонов, людей, деревьев, приготовленные со всею хитростью западноевропейской поварни, чрезвычайно пестрые, раскрашенные, раззолоченные и нездоровые, тем более что, по замечанию современника, что готовилось в пятницу, то подавалось на стол в воскресенье. Заветные наливки на туземных ягодах и прадедовские меды уступили место венгерским и испанским винам».

[85]

Это случайная кулинарная цитата оттуда. А если говорить серьезно, то, наверное, трудно было придумать более неудачную тему для начинающего ученого в России. Как в первой половине XIX века, так и спустя пятьдесят, сто или сто пятьдесят лет. Результат не заставил себя ждать. По приказу министра народного просвещения диссертация была изъята и уничтожена. А у Костомарова появилось, так сказать, «первое предупреждение». Новая его диссертация «Об историческом значении русской народной поэзии» была подана на факультет весною 1843 года, и лишь 13 января 1844 года состоялась ее защита – Николаю Ивановичу присвоили ученую степень магистра исторических наук.

Сразу же после этого Костомаров пишет работу, посвященную Богдану Хмельницкому, и, желая побывать в местностях, где происходили описываемые им события, сделался учителем гимназии сначала в Ровно, затем в Киеве. В 1846 году совет Киевского университета избрал его преподавателем русской истории, и с осени этого года он начал свои лекции, вызвавшие сразу глубокий интерес слушателей. Тогда же, в феврале 1846 года, он обручается со своей бывшей ученицей Алиной Крагельской.