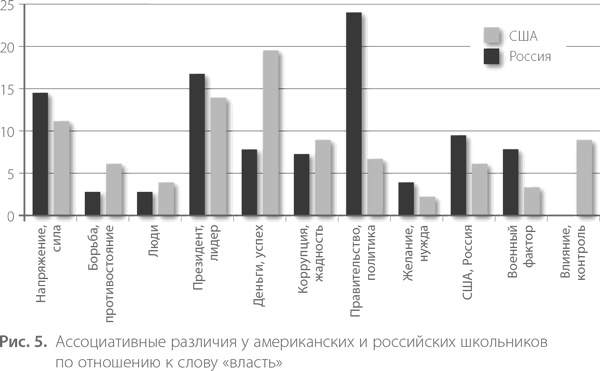

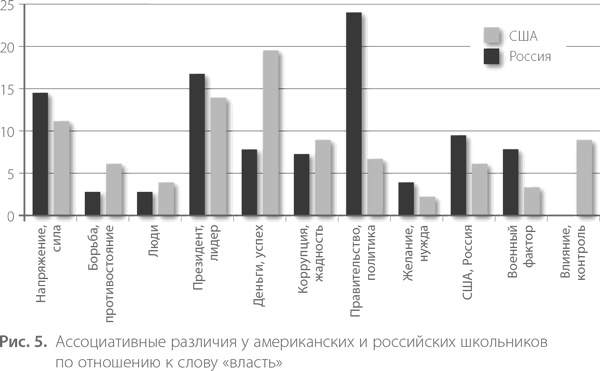

«Власть» (рис. 5) у россиян ассоциируется с правительством и политиками (23 %), силой (15 %), президентом и лидерством (16 %). Американцы в понятие «власть» чаще россиян вкладывают такие смыслы, как «деньги» и «успех» (20 % у американцев против 8 % у россиян), «лидерство» и «президент» (13 %). Единодушие русские и американские школьники проявили в скептическом отрицании роли народа в исполнении властных полномочий: только 3 % россиян и 4 % американцев вспомнили о народе в привязке к понятию «власть».

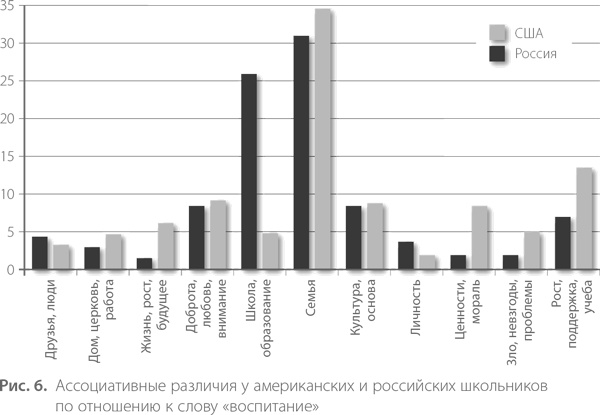

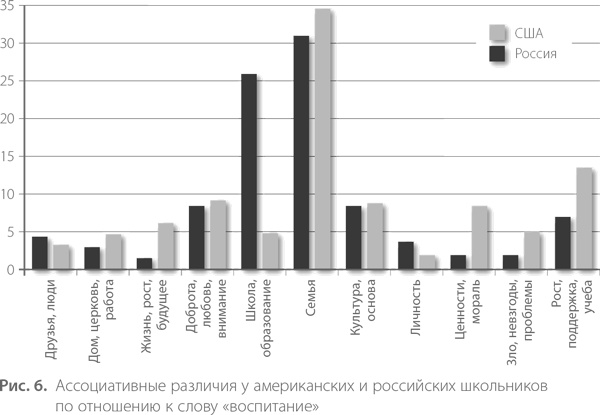

По вопросу о «воспитании» (рис. 6) и россияне, и американцы дружно голосуют за семью (31 % и 36 %). А вот школе воспитание доверяют только наши подростки (26 % россиян против 5 % американцев).

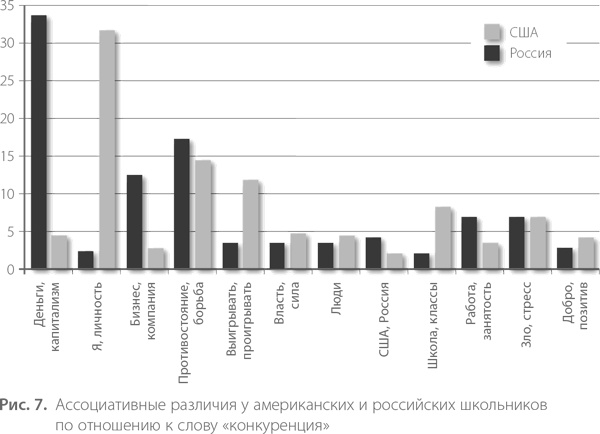

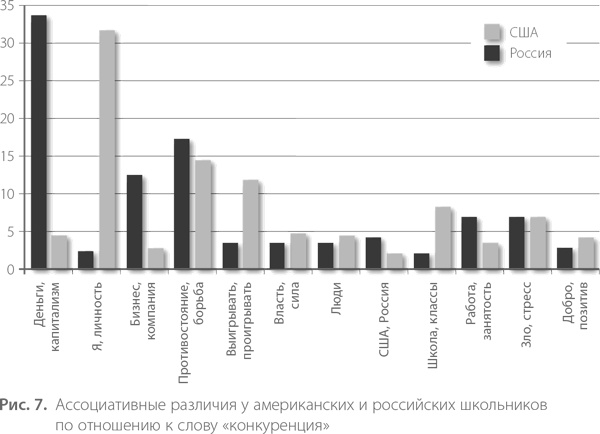

Очень любопытно разделились трактовки термина «конкуренция» (рис. 7). 37 % россиян связали с этим понятием такие смыслы, как «деньги» и «капитализм». И американцы, и русские сошлись в том, что «конкуренция» – это схватка, борьба. Но при этом 31 % американцев (против 1 % у наших соотечественников) соотнесли конкуренцию с понятием «личность».

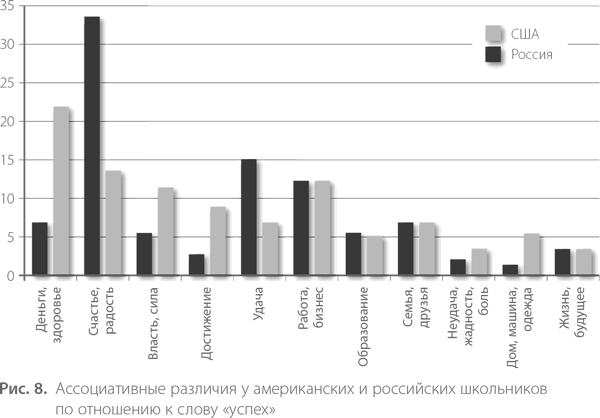

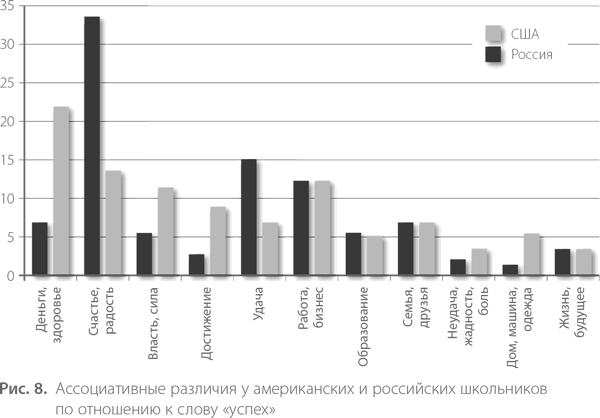

Но, пожалуй, самое главное концептуальное расхождение между российским и американским менталитетом проявляется в подсознательной трактовке понятия «успех» (рис. 8). Для американцев это прежде всего богатство и деньги (22 %). Для русского школьника успех – это много-много счастья, радости и удовольствий (более 35 %).

Сковывающие руки

Самые главные зомби в российских школах – это авторитарные учителя, каковыми до сих пор являются большинство преподавателей. При этом сами они, как и «учащиеся» школы молодых лидеров на Истре (см. главу «Синдром зомби: подчинять и подчиняться»), даже не догадываются об этом. Помните, основное достижение дьявола – то, что он убедил людей в своем отсутствии? То же самое и с авторитарным мышлением российского учительства.

Страсть делать все за своих воспитанников абсолютно неистребима в нашем педагоге. Хотя правильнее сказать – придумать и организовать все вместо детей. Самим же детям в основном остается самая скучная работа – следовать полученным указаниям.

Вирус авторитарного мышления бессмертен и интернационален точно так же, как и идеи воспитания свободной личности. В их противостоянии, возможно, заложена динамика развития всего человечества. Кто победит? Надеюсь, не Платон Афинский, утверждавший: «Никто никогда не должен оставаться без начальника – ни мужчины, ни женщины. Ни в серьезных занятиях, ни в играх никто не должен приучать себя действовать по собственному усмотрению: всегда – и на войне, и в мирное время – надо жить с постоянной оглядкой на начальника и следовать его указаниям. Даже в самых незначительных мелочах надо руководствоваться командами, например, по первому приказанию останавливаться на месте, идти вперед, приступать к упражнениям, умываться, питаться, пробуждаться ночью для несения охраны и для исполнения поручений… Словом, пусть человеческая душа приобретет навык совершенно не уметь делать что-либо отдельно от других людей, и даже не понимать, как это возможно (курсив мой. – А.Е.)»

[12].

Приведу один из случаев авторитарного педагогического мышления, описанных Марией Монтессори.

«Однажды дети, смеясь и болтая, собрались вокруг миски с водою, в которой плавало несколько игрушек. В нашей школе был мальчик всего двух с половиной лет. Его оставили… в одиночестве, и легко было видеть, что он сгорает от любопытства. …Сперва он придвинулся к детям и попытался протиснуться в их среду, но на это у него не хватило сил, и он стал озираться во все стороны. …Взгляд его упал на стульчик, и он, видно, решил придвинуть его к группе детей и затем вскарабкаться на него. С сияющим личиком он начал пробираться к стулу, но в эту минуту учительница грубо (она бы, вероятно, сказала – нежно) схватила его на руки и, подняв над головами других детей, показала ему миску с водою, воскликнув: “Сюда, крошка, смотри и ты!”

Без сомнения, ребенок, увидав плавающие игрушки, не испытал той радости, какую он должен был испытать, преодолев препятствие собственными силами. Желанное зрелище не могло принести ему пользы, тогда как осмысленная попытка развила бы его душевные силы. В этом случае учительница помешала ребенку воспитать себя, не дав ему взамен иного блага. Малютка уже начал чувствовать себя победителем, и вдруг ощутил себя бессильным в объятиях двух сковавших его рук (курсив мой. – А.Е.). Столь заинтересовавшее меня выражение радости, тревоги и надежды растаяли на его личике и сменились тупым выражением ребенка, знающего, что за него будут действовать другие»

[13].

Как видно, даже специально подготовленные педагоги, усвоившие теорию Монтессори, на практике не могли полностью избавиться от авторитарных привычек. Точно так же многие не понимали, где лежит грань между свободой и вседозволенностью.

«Устав от моих замечаний, учительницы давали детям полную свободу. Дети лезли с ногами на столики, ковыряли пальцами в носу, и к исправлению их не делалось никаких шагов. Другие толкали товарищей, и на лицах этих детей я читала выражение злобы; учительница же на все это не обращала ни малейшего внимания. Тогда я вмешивалась и показывала, с какой безусловной строгостью надо останавливать и подавлять все, чего нельзя делать, чтобы ребенок сумел ясно отличать добро от зла. …Задача воспитателя – следить, чтобы ребенок не смешивал добро с неподвижностью и зло с активностью, чем нередко грешила старая дисциплина. Это потому, что наша цель – дисциплинировать для деятельности, для труда, для добра, а не для неподвижности, для пассивности, для послушания (курсив мой. – А.Е.)»

[14].