Выступление профессор начал с утверждения, что Америку создали для себя «белые богатые мужчины», а также с тезиса о том, что США, в отличие от всего остального мира, изначально имели сильный бизнес и гораздо менее сильное государство. Такое положение достаточно долго устраивало американского обывателя, пока самые сильные бизнесмены не разделались со своими конкурентами.

В результате «естественного отбора» в начале прошлого столетия в Америке появились первые настоящие монополисты. Советскому поколению они известны по таким детским книжкам, как «Мистер Твистер», и несмываемым политическим ярлыкам вроде «акул мирового империализма». На практике это означало, что господа Морганы, монополизировавшие все железнодорожные перевозки, и господа Рокфеллеры, установившие контроль над всем нефтяным бизнесом США, капитально задавили обычного американского обывателя непомерно высокими ценами на бензин и транспортные перевозки. В своем конспекте я проиллюстрировал эту ситуацию – огромный сильный бизнес, маленькое ослабленное государство и малюсенький беспомощный человечек (рис. 11).

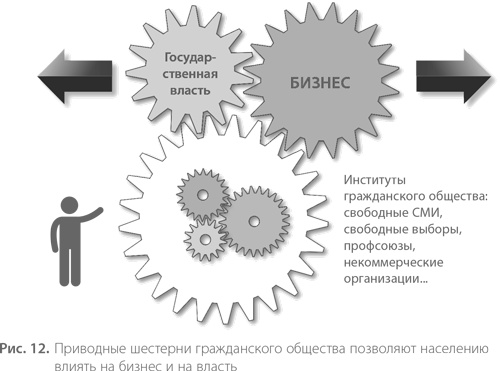

Как видно, неконтролируемый никем и ничем бизнес был готов раздавить рядового американца. Согласно марксистско-ленинской теории населению Америки ничего не оставалось, как установить диктатуру пролетариата, взять власть в свои руки и покончить с буржуазией как с классом. Однако в отличие от нас американцы пошли другим путем, создав третий полюс силы – эффективную систему институтов гражданского общества (рис. 12).

С помощью свободных выборов, свободных СМИ, профсоюзных и общественных организаций американцы привели к власти Теодора Рузвельта – президента, разрушившего монополию бизнеса и обеспечившего принятие антимонопольных законов. Государство, получив поддержку избирателей, заметно «подросло», бизнесу пришлось смириться с уздечкой, накинутой на него обществом. Самому Теодору Рузвельту такая реформа стоила нескольких покушений, но процесс, как говорится, пошел.

Чтобы расставить точки над i, необходимо раскрыть еще один секрет американской выборной машины. Как известно, обычно все избирательные баталии в США разыгрываются между демократами и республиканцами. В советские времена этому было дано очень простое объяснение: дескать, бизнес и государство в Америке – это одна шайка-лейка, или по-нашему «олигархия», вот они и делят власть между двумя «марионеточными» партиями, чтобы запудрить мозги рядовому гражданину. В реальной жизни все намного интереснее.

Дело в том, что сторонники Демократической партии в США – это, по сути, «государственники», те, кто живут на государственные пособия или зависят от государственных льгот и дотаций. Реально за демократов почти всегда голосует цветное население, все маргиналы и низшие слои среднего класса.

Сторонники республиканцев – это крупный бизнес и верхушка среднего класса США. Самый подвижный электорат страны – середина среднего класса. Именно за эту золотую середину и бьются на выборах две основные партии Америки, представляющие государственное лобби и лобби крупного бизнеса. А разводит их, говоря новорусским языком, простой американский обыватель, мыслящий не великими категориями общества несбыточной мечты, а на языке простого мещанского благополучия, главными составляющими которого являются все те же работа, дом, дети, семья, хобби и стабильность.

Прошу обратить внимание на одну существенную вещь – американцы не передали полномочия распоряжаться своей судьбой ни бизнесу, ни государству. Они создали третью суверенную силу – институты гражданского общества, построенные по самой страшной для тоталитаризма технологии – самоорганизации свободных граждан. Лишенное этой практики российское население так и остается населением, не превращаясь в самодостаточное, способное к самоорганизации сообщество.

Впрочем, за словом «лишенное» всегда стояла не просто абстрактная историческая традиция, а абсолютно конкретная форма русского государственного абсолютизма, всячески стремившегося задушить в народе любые позывы к реальному самоуправлению и самодостаточности. Совсем недавно, штудируя учебник по истории российского самоуправления, обнаружил, что бунт Пугачева начался из-за того, что самодержавная власть запретила выбирать атаманов!

Сам по себе термин «сообщество» (английская версия – community) абсолютно не цепляет наше сознание по той лишь причине, что у нас нет адекватного нашему времени национального аналога этому слову. «Община» не в счет: уж слишком архаичным оно стало для современников.

Хотя близкий аналог все-таки есть. Это слово «мир» – в том значении, в котором оно употребляется в выражении «делать всем миром». Вот только всем миром мы обычно не без успеха воюем, справляемся с разными напастями и т. п. Строить нормальную жизнь всем миром мы еще не научились. Точнее, нас никто этому не только не учил, но и выжигал каленым железом любые попытки стать самодостаточными.

И даже динамика формирования русской крестьянской общины диаметрально противоположна групповой общинной динамике развития европейского ремесленного цеха: там люди объединялись для достижения общей полезной для всех цели, у нас же – ради выживания и коллективной защиты от неимоверного гнета помещиков.

До сих пор мы наивно верим, что стоит только выбрать правильного начальника, как жизнь наладится сама собой. Вместо того чтобы ежечасно бдительно стоять на страже собственных интересов, мы надеемся на чудо революционных преобразований, то расстреливая многочисленную царскую семью, то клеймя позором Сталина, на похоронах которого рыдали еще вчера всем Советским Союзом.

Впервые оказавшись в Голландии, я сделал для себя удивительное открытие. Оказывается, если в одночасье отключить все насосы, которые откачивают воду с отвоеванных у моря земель, то она немедленно вернется в столетиями осушаемые места, поглотив целые города, фабрики, леса, парки, угодья – все, что было создано за столетия трудолюбивым народом. По аналогии с «принципом голландской дамбы» можно сказать, что авторитарная система немедленно возвращается, когда общество отказывается от ежечасной сознательной самоорганизации.

«Издержки» демократии

У демократии есть один очень неприятный недостаток – уж больно хлопотное это дело! С утра до вечера нужно ворочать мозгами, самостоятельно разбираясь, кто тебе врет, а кто действительно заботится о твоих интересах. Вот и Уинстон Черчилль не любил демократию. Так и говорил: дескать, дерьмо это – ваша демократия; жаль, что человечество ничего лучше не придумало.

Демократия, надо сказать, отвечала Черчиллю тем же. Сразу после окончания войны англичане отказали премьеру в переизбрании на новый срок. Даже Сталин негодовал, назвав британцев неблагодарной нацией. А граждане Соединенного Королевства и не собирались голосовать за тоталитарного Черчилля из благодарности. Он нужен был стране для того, чтобы победить в войне. Нации всегда нужен тоталитарный лидер и его энергетика, чтобы выдержать внешний удар.