На самом деле мне очень нравится такая концепция личности, как «арсенал человеческого самоосуществления». И говоря о ценностях, знаниях, компетенциях и даже вере, я вижу в них источники человеческого развития, инструменты движения к трансцендентным таинствам высшего свойства.

Говоря о молодежной политике как системе мер по формированию человеческой личности, я сознательно уйду от темы высшей духовности, считая ее уделом избранных (см. фильм Павла Лунгина «Остров»), допущенных к прямому контакту с высшими смыслами и оторванных в силу этого допуска от текущих проблем человеческого общежития. Духовность есть сфера отношений человека с Богом. Нравственность есть сфера отношений между людьми. Признавая высочайшую значимость духовности, буду говорить лишь о ценностях человеческого порядка – общегуманистических и социальных.

Ценности, как уже отмечалось выше, – энергетический фундамент человеческой личности, а не просто набор морально-нравственных принципов, регулирующих отношения между субъектами – людьми. Настоящие ценности – всегда производные от ценностей высшего порядка, и именно поэтому только они способны наградить человека самой высшей наградой – смыслом жизни.

Любовь, сострадание, дружба, бескорыстное служение ближним, свобода, творчество обладают удивительным свойством окрылять людей, наделять их недюжинной силой. Не случайно их противоположность – уныние – называется в Священном Писании одним из главных смертных грехов. Высший тип уныния – утрата смысла своего существования – прямой путь к суициду.

Я позволил себе рассуждение на эту тему, чтобы сформулировать важнейшее правило эффективной воспитательной политики: стержнем ее должны стать гуманистические ценности и стремление к высшему духовному поиску. Безусловно, современная молодежная политика должна быть при этом исключительно прагматична. О какой конкурентоспособности может идти речь без прагматического подхода к проблемам XXI века? Вместе с тем прицел, говоря словами Григория Померанца, должен быть взят «выше счастья», выше голой выгоды. Иначе – потеря культурного равновесия, утрата целостности, коллапс, хаос.

«Одна из проблем, которую нельзя решить высокоточными ракетами, – миллиарды “недорослей”, недоучек, недоразвитиков. Примитивные народы умели воспитывать своих мальчиков и девочек. Простая культура целиком влезала в головы, и в каждой голове были необходимые элементы этики и религии, а не только техническая информация. Культура была духовным и нравственным целым. Естественным примером этой целостности оставались отец и мать. Сейчас они банкроты. Тинейджер, овладевший компьютером, считает себя намного умнее деда, пишущего авторучкой. Мир изменился, каждые пять лет он другой, и все старое сбрасывается с корабля современности. Растут миллиарды людей, для которых святыни, открывшиеся малограмотным пастухам, не стоят ломаного гроша. Полчища Смердяковых, грядущие гунны, тучей скопились над миром… Судьбу Другого они на себя не возьмут», – предупреждает нас в работе «Пауза замирания» Григорий Померанц.

Именно поэтому фундаментом национальной воспитательной политики должно стать воспитание у ребенка как минимум гуманистических ценностей в надежде на то, что ценности более высокого порядка он сумеет сформировать в себе сам, обретя цельность во взрослом возрасте.

Но что есть «воспитательная политика», на кого она распространяется и кто ее осуществляет? Мне очень симпатичен европейский подход к определению молодости. Выше уже шел об этом разговор, но я все-таки напомню: в евроинститутах, отвечающих за молодежную политику, под молодостью принято понимать промежуток времени между тотальной зависимостью и беспомощностью ребенка и автономностью и самодостаточностью взрослого человека. Нетрудно догадаться, что молодежная политика, в том числе воспитание грудничков и детей ясельного возраста, рассматривается как система мер, создающая условия для благополучного превращения «человека зависимого» в «человека самодостаточного». Попробуем смоделировать маршрут такого перехода, не забывая совет выдающегося философа современной России «целиться выше счастья».

И вот что еще важно: мы не будем даже пытаться писать на чистом листе только что рожденной человеческой личности. Скорее, мы прислушаемся к совету Марии Монтессори – будем создавать вокруг ребенка такие системы педагогических стимулов, чтобы заложенные в нем черты характера, таланты, мотивация и познавательные способности раскрывались с максимальной полнотой.

Для этого нам понадобятся особые «воспитательные рассолы» – причем для каждого возраста свой! Сразу замечу: мы не собираемся навязывать конкретные рецепты, то есть предлагать конкретные методики и технологии. У «Новой цивилизации» они, конечно, есть, но, во-первых, это не предмет данной книги, а во-вторых, кто знает, может, ваш собственный опыт, уважаемый читатель, намного лучше и эффективнее нашего.

Говоря о национальной воспитательной стратегии страны, надо понять, на какой полке нашего арсенала компетенций (от самой низкой до самой труднодоступной) будут храниться молоко и сладости, на какой горькая касторка, а где хлеб насущный.

Первым и, безусловно, краеугольным камнем нашего личностного арсенала должно стать базовое доверие маленького человека к жизни. Оно может быть заложено только любовью – прежде всего со стороны родителей, семьи, близких. Ребенок, чтобы стать эффективным и сильным «преодолевателем» трудностей жизни, в раннем детстве должен купаться в любви и чувствовать себя центром вселенной. Если это произойдет, то подсознание человека навсегда зафиксирует его личную человеческую нужность и важность присутствия в этом мире.

Психологи хорошо знакомы с тем фактом, что детдомовские дети, попавшие в казенные дома из нормальных любящих семей, где случилось несчастье, имеют все шансы не отстать в развитии от своих сверстников, живущих в семьях, в то время как их ровесники, с младенчества росшие в государственных детских учреждениях, даже при очень хорошем уходе почти фатально обречены на жизненный неуспех и несостоятельность.

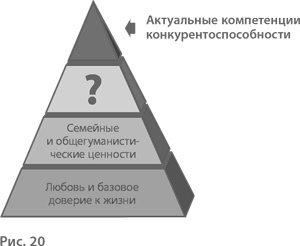

Любовь, добро, сердечность, тепло человеческой ласки, атмосфера семьи, дома, прощение любых ошибок и неудач – вот инструменты работы с ребенком на начальных стадиях его становления. Волшебные сказки с добрыми образами, несущими свет и доверие, – лучшая молодежная политика для наших малышей. Изобразим это на схеме (рис. 20).

Созревая, ребенок расширяет свои горизонты. Вот он знакомится с другими людьми – взрослыми и малышами. Мир его жизни выходит за пределы родного дома, и появляется новая картина мира: детский сад, улица, микрорайон, соседи – то, что принято называть сообществом, общиной, иногда даже – «комьюнити», а если взять чуть шире – маленькой родиной.

Первые шаги к «самостоянию», а именно так трактовал слово «самостоятельность» Александр Сергеевич Пушкин, требуют освоения навыков самообслуживания, коллективной работы в малой группе, взаимодействия с другими «центрами вселенной». Начинается процесс активной социализации, трудный, но не страшный, если с базовым доверием к жизни у малыша все в порядке.