Уже в 1898 году Торндайк изложил результаты своих экспериментов в книге, которую назвал… «Интеллект животных». Взяв у Ллойда Моргана схему эксперимента и гипотезу «научения путем проб и ошибок», он совершенно проигнорировал принципиальное для Моргана противопоставление такого научения «разумному решению». В конце концов, что такое «разум», как не умение достигать нужного результата в ситуациях, для которых у животного нет готового, врожденного ответа? Вот вам такая ситуация, вот животное, успешно находящее решение, – и вот механизм того, как оно это делает! Чего же вам еще? Противопоставлять этому простому и эффективному механизму туманные рассуждения о каком-то другом «разуме» означает играть в слова, пренебрегая возможностью объективного изучения поведения.

Позднее Торндайк значительно расширил круг животных в своих опытах, исследовав представителей разных отрядов млекопитающих. При этом оказалось, что скорость формирования простого навыка у них практически одинакова и больше зависит от индивидуальных качеств особи, чем от ее видовой принадлежности. Казалось бы, это должно было заставить усомниться в том, что обучение «методом тыка» и разум – одно и то же. Однако Торндайк и увлеченные его примером энтузиасты экспериментальной психологии сделали совсем другой вывод: раз динамика обучения у всех видов примерно одинакова, значит, этот процесс можно с равным успехом изучать на ком угодно – например, на белых крысах. Это делало изучение поведения доступным практически любому исследовательскому центру. А предложенные Торндайком количественные параметры процесса обучения открывали соблазнительную возможность превратить исследования поведения в столь же строгую научную дисциплину, как экспериментальная физика. Дело, казалось, было за малым: правильно выбрать переменные, от которых может зависеть «функция поведения».

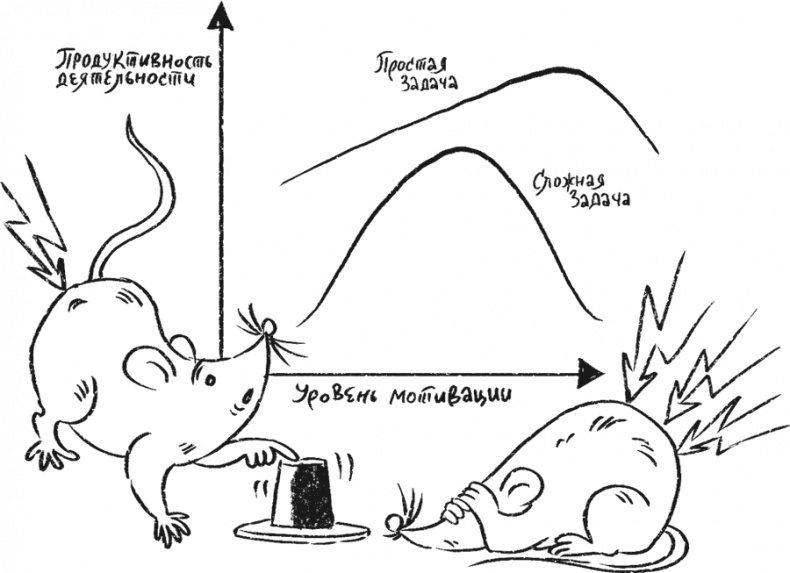

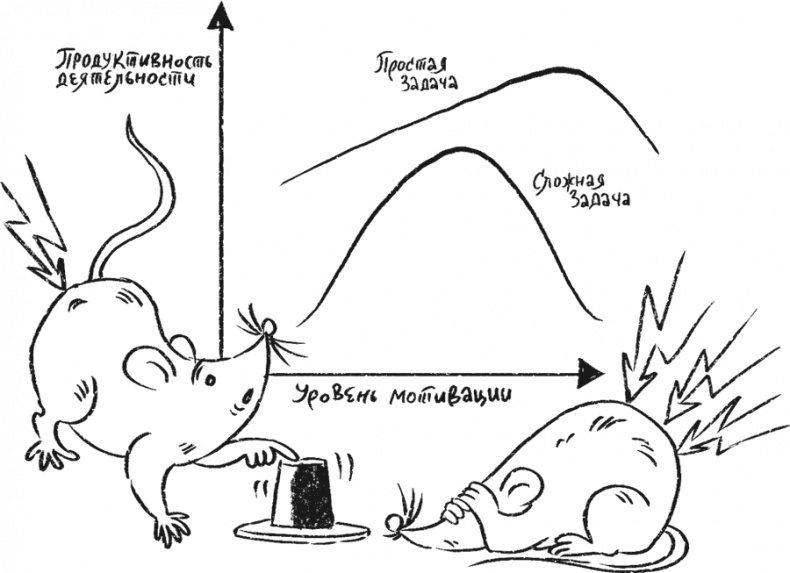

И вот в 1908 году двое сравнительных психологов – Роберт Йеркс и Джон Додсон – сформулировали закономерность, признанную впоследствии основным законом обучения. Они изучали зависимость успешности обучения от уровня мотивации. Первую из этих величин измеряли уже знакомым нам способом – временем, необходимым для нахождения правильного решения (или числом проб, если его можно было точно подсчитать). А мерой мотивации служила величина подаваемого на лапы напряжения (подкрепление в этих опытах было отрицательным – крыса получала удары тока, пока не решала задачу). Варьируя ее, Йеркс и Додсон обнаружили, что с ростом мотивации успешность решения задачи (величина, обратная затрачиваемому времени) сначала растет, а затем, достигнув некоторого максимума, начинает падать. Получалось, что для каждой задачи существует оптимальный уровень мотивации, при котором задача решается успешнее всего. Сравнивая эти оптимумы для разных задач, исследователи обнаружили еще одну закономерность: чем труднее задача – тем ниже оптимальный для нее уровень мотивации.

Разумеется, во всех случаях речь шла о средних величинах. Последующий анализ первичных, «сырых» данных Йеркса и Додсона показывает, что при увеличении мотивации скорее возрастал разброс индивидуальных показателей успешности. А поскольку «сверху» эта величина ограничена чисто физическими причинами (грубо говоря, крыса не может «решить задачу» за время меньшее, чем нужно, чтобы просто добежать до рычага и нажать его), увеличение разброса оказывается асимметричным и приводит к снижению средней величины. Уязвимым с современных позиций выглядит и приравнивание силы мотивации к физической величине подкрепляющего воздействия. Тем не менее обе основных идеи Йеркса и Додсона (о существовании оптимального уровня мотивации и о том, что для однотипных задач он тем ниже, чем труднее задача) были впоследствии подтверждены на самых разных объектах – в том числе и на людях, которым предлагали собирать головоломки, вознаграждая правильные решения реальными деньгами. Так что «закон Йеркса – Додсона» быстро вошел во все учебники психологии, укрепляя представление о том, что именно таким путем – в строгих лабораторных экспериментах, регистрируя объективные и поддающиеся измерению показатели и не обращаясь ни к каким субъективным характеристикам – можно раскрыть основные закономерности, управляющие поведением животных. И людей – ведь Йеркс и Додсон показали, что между поведением человека и белой крысы в этих опытах нет принципиальной разницы. Все это еще более подогревало ожидания, привлекая в «экспериментальную психологию» молодых, энергичных, амбициозных ученых.

Таково было общее направление умов, интеллектуальный фон, на который легли первые сообщения о поразительных результатах, полученных русским физиологом Иваном Павловым и его сотрудниками. В самом обращении русского ученого к этой теме ничего особенного для американских психологов не было: в 1900-х годах, особенно во второй их половине, исследование процессов обучения стало для них уже центральной темой, так что их не удивляло, что и по другую сторону Атлантики кто-то наконец занялся этой интереснейшей областью. Но Павлов подошел к ней с совершенно неожиданной стороны: первые же его опыты показывали возможность адаптивного изменения («обучения») вегетативной функции – слюноотделения. Подобные функции у человека находятся вне контроля сознания

[29], и то, что вовлечь их в процесс обучения оказалось так же легко, как и произвольные движения, заставляло взглянуть на соотношение сознания и поведения совсем по-другому. Речь шла уже не о том, что поведение можно изучать, не привлекая категорий сознания (раз уж применительно к животным оперировать ими все равно невозможно), а о том, что, обходясь без них, мы, возможно, вообще ничего не теряем. А самое главное – работы Павлова подводили под исследования поведения солидную физиологическую базу, основанную на почтенной идее рефлекса.

Вопрос о возможности интерпретации поведения как совокупности рефлексов обсуждался в зоопсихологии и раньше (см. главу 2), но в Америке этот подход имел прежде даже меньше сторонников, чем в Европе. Против него, в частности, резко и убедительно возражал Торндайк: никакой рефлекс и никакая комбинация рефлексов не могут объяснить адаптивные изменения в поведении, так как рефлекс – это определенная реакция на определенный стимул, он задан раз и навсегда и не может меняться. По Торндайку, поведение реализуется не той или иной рефлекторной дугой

[30], а только организмом в целом и задается не стимулом, а целью. Но результаты Павлова снимали это возражение: если любое исходно нейтральное ощущение может при известных условиях превратиться в стимул, запускающий тот или иной рефлекс, то это может обеспечить поистине безграничные возможности адаптивного изменения поведения. По крайней мере, так в ту пору казалось многим. Торндайк, правда, остался при своем мнении, но даже его авторитет не мог перевесить всеобщего ощущения, что заветный ключ к пониманию поведения найден. Тем более что работы Павлова давали не только теоретическую основу для интерпретации поведения, но и великолепный, почти универсальный метод его экспериментального изучения.