Можно сказать, что американская «экспериментальная психология» сыграла роль своеобразного усилителя, через который идеи Павлова проникли в мировое психологическое сообщество (именно психологическое – в мире физиологов Павлов был прекрасно известен задолго до того, как занялся условными рефлексами). Кстати, успех работ Павлова среди американских психологов пробудил у них интерес к русской физиологической школе вообще, в том числе к трудам Сеченова. Знакомство с ними в итоге привело американского ученого Генри Мак-Комаса к созданию так называемой моторной теории сознания, согласно которой содержание сознания просто отражает собственные движения тела, не будучи их причиной и вообще никак на них не влияя. Не все американские психологи разделили столь радикальный взгляд, но теория Мак-Комаса активно обсуждалась в психологической литературе и в общем-то не встречала принципиальной критики.

Таким образом, как мы видим, общее умонастроение в американской экспериментальной психологии на протяжении всех 1900-х годов неотвратимо сдвигалось в сторону идеи о ненужности привлечения психики (и вообще субъективной стороны дела) для исследования и понимания поведения. Едва ли не каждый заметный успех в исследованиях укреплял позиции именно такого подхода – независимо от личных взглядов ученых, достигших этого успеха, и даже порой вопреки им. К началу 1910-х этот концептуальный сдвиг в основном уже произошел. Для его завершения не хватало только одного – человека, который бы прямо и внятно провозгласил подобный подход.

И такой человек, конечно же, вскоре нашелся.

И грянул гром

Точная дата рождения крупного научного направления почти всегда условна, а часто ее вообще невозможно определить. И все же такие даты всегда привлекают наше внимание – хотя бы потому, что маркируют собой некие качественные переходы в развитии науки. Пусть эти переходы свершались не в один день – дата, даже условная, дает возможность сравнить состояния «до» и «после».

13 февраля 1913 года в самом респектабельном университете Нью-Йорка – Колумбийском – 35-летний психолог Джон Бродес Уотсон выступил с публичной лекцией на тему «Психология, какой ее видит бихевиорист» (Psychology as the Behaviorist Views It). Диковинного словечка «бихевиорист» еще не было ни в одном словаре, но слушателям было очевидно его родство со словом behavior – «поведение».

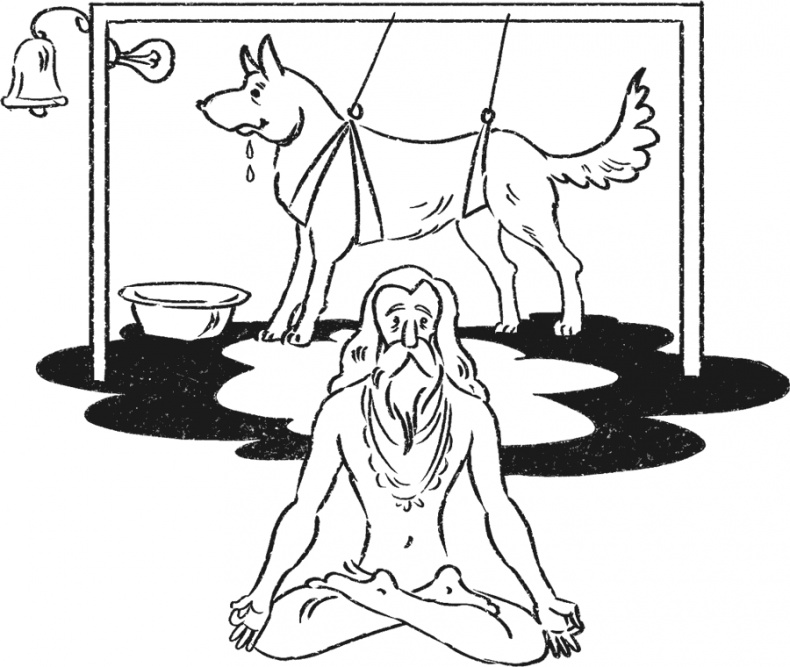

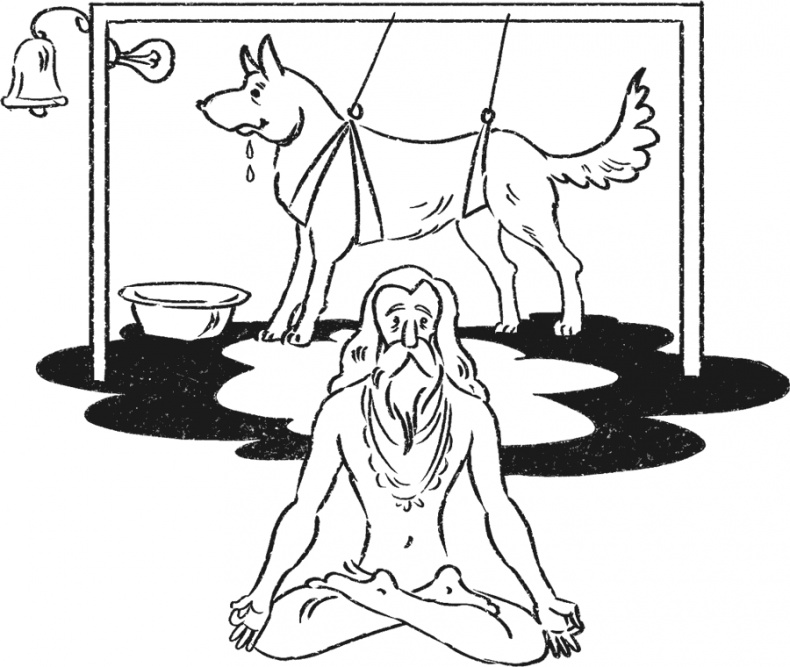

Лектор обвинил свою дисциплину в том, что она вообще не является наукой. Ведь, как учит современная философия, всякая наука имеет дело только с фактами, измерениями и прочими непосредственно наблюдаемыми вещами. В крайнем случае – с объективными закономерностями. Все остальное – натурфилософский и метафизический хлам, от которого давно пора избавляться. Между тем ни основной метод классической психологии – интроспекция, – ни сам ее предмет – явления сознания – ни в коей мере не являются объективными, а значит, наука ими заниматься не может. Если психология хочет быть наукой, ее предметом должно стать поведение и только поведение. А поскольку, как уже доказала современная наука, поведение состоит из рефлексов и служит приспособлению организма к внешней среде, всякий акт поведения можно рассматривать как ответ на внешние раздражители – стимулы. Мы будем воздействовать на организм – не важно, на человека или на животное – различными стимулами, регистрировать его ответы и искать закономерности, связывающие одно с другим. Это труд долгий и кропотливый, но в конце концов он позволит нам предсказывать поведение любого организма и управлять им.

В этот день в психологии и зоопсихологии родилось новое направление – бихевиоризм. Ему было суждено приобрести необычайную популярность, оказать огромное влияние не только на все области этих дисциплин, но и на другие науки и на всю культуру XX века. Но прежде чем продолжать рассказ о нем, нужно сказать несколько слов о том, что привело к его рождению. Мы уже знаем, как развивалась ситуация в науках о поведении в целом и конкретно – в американской экспериментальной психологии в годы, предшествовавшие рождению бихевиоризма. Но у этого направления были и другие, более давние и более общие истоки. Чтобы рассмотреть их, нам придется вернуться далеко назад во времени – и уйти немного в сторону от предмета «поведение животных».

Война с невидимками

(философский флэшбэк)

Общепризнано, что наука в узком смысле слова – европейское естествознание Нового времени – зародилась внутри философии (о чем до сих пор напоминает название ученой степени в английском языке – PhD, то есть philosophiæ doctor, «доктор философии»). И конечно же, ее становление меньше всего напоминало рождение Афины, в одночасье явившейся из головы Зевса во всем блеске красоты и ума и в полном вооружении. Наука провозгласила свою самостоятельность устами Фрэнсиса Бэкона еще в начале XVII века, однако и через двести лет после этого ее размежевание с философией все еще не было завершено. Такие отвлеченные понятия, как «природа», «идея», «стремление» и т. д., не только постоянно присутствовали в научных трудах, но и рассматривались как вполне приемлемые и достаточные объяснения наблюдаемым фактам. Считалось даже желательным (и чуть ли не правилом хорошего научного тона) возводить наблюдаемые процессы и явления к таким вот абстрактным понятиям. Род Rosa является типическим в семействе розоцветных, поскольку именно в нем наиболее полно и неискаженно воплощена идея этого семейства. Крохотный комочек одинаковых клеток развивается в сложный организм, состоящий из множества типов тканей, потому что в нем заложена vis essentialis – «существенная сила», управляющая его развитием. По мере умножения и усложнения собственно научных знаний процедура включения их в подобные умозрительные построения становилась настолько изощренной и нетривиальной, что внутри философии оформилась отдельная область – натурфилософия, или «философия природы», задачей которой было именно обобщение частных научных представлений и интеграция их в общую (философскую) картину мира.

Однако в умах ученых-естественников постепенно нарастала неудовлетворенность таким состоянием собственных наук. Примером им служила физика – точнее, ньютонова механика, где «метафизические» понятия либо не использовались, либо переосмыслялись, превращаясь в строго определенные, экспериментально измеримые величины.

В 1830 году научный мир потряс публичный диспут между двумя крупнейшими натуралистами того времени, основателями сравнительной анатомии – Жоржем Кювье и Этьеном Жоффруа Сент-Илером. В изложении современных авторов этот спор обычно трактуется как решительный бой старых креационистских взглядов с молодой эволюционной идеей – по странной прихоти истории завершившийся победой креационизма. На самом деле спор шел не столько о возможности эволюции (эта тема оставалась преимущественно в подтексте) и даже не столько об эквивалентности-неэквивалентности общего плана строения позвоночных и головоногих. Главным вопросом было (как совершенно справедливо указывал Гете в написанных тогда же статьях об этой дискуссии), имеет ли вообще натурфилософия право на существование как научный метод и подход.