Онлайн книга «Введение в поведение. История наук о том, что движет животными и как их правильно понимать»

Несколько позже и эти события, и сложившееся в ходе их направление получили название «когнитивной революции». Однако один из лидеров этой революции, Джордж Миллер, много лет спустя писал: «Когнитивная революция в психологии была по своей сути контрреволюцией», – имея в виду, что она стала в известном смысле возвращением к тому, что было низвергнуто в 1910–1920-х годах «бихевиористской революцией».

Нужно сказать, что поначалу когнитивная революция носила довольно локальный характер. Ее энтузиасты не пытались доказать реальность и доступность для исследования эмоций, образов, воли и прочих психических явлений, которые нельзя было представить как «процессы переработки информации». А поскольку изучать такие процессы гораздо удобнее у человека, чем у животных, первоначально интересы когнитивистов были сосредоточены почти исключительно на «человеческой» психологии и не касались поведения животных. Прошло около десяти лет, прежде чем волна когнитивной революции докатилась и до этой области – о чем речь еще впереди.

Тем не менее косвенно когнитивная революция сразу же повлияла на положение дел в науках о поведении животных, поскольку в результате бихевиоризм окончательно утратил монопольное положение в этой области. Теперь он уже не мог высокомерно игнорировать бросаемые со всех сторон вызовы. Ему нужно было искать на них ответы. И какое-то время казалось, что он их нашел.

Парадигма играет в ящик

По всей логике ситуации и согласно «законам обучения», сформулированным самой бихевиористской доктриной, последняя должна была адаптироваться к меняющейся обстановке, пойдя на какие-то теоретические компромиссы. В действительности, однако, произошло нечто обратное: именно в 1950-е годы в бихевиористском сообществе формируется и выдвигается на роль ведущего идейного течения своеобразный теоретический фундаментализм – бескомпромиссный возврат если не к букве, то к духу первоначального уотсоновского радикализма. Главным идеологом и живым знаменем этого направления становится самый знаменитый бихевиорист всех времен и народов – Бёррес Фредерик Скиннер.

Собственно говоря, Скиннер пришел в науку о поведении намного раньше: его первые серьезные работы опубликованы еще в начале 1930-х, а книга, где его взгляды изложены наиболее полно, – «Поведение организмов» – вышла в свет в 1938-м. Но именно в 1950-е Скиннер выдвигается в лидеры бихевиористского мира. Отчасти это связано с его переходом в 1948 году из провинциального Индианского университета в престижнейший Гарвард, отчасти с опустевшим «престолом»: в 1950-е годы один за другим умерли наиболее видные бихевиористы первого поколения – Кларк Халл, Эдвард Толмен и сам Джон Уотсон. Но, думается, и без этих обстоятельств Скиннер стал бы в это время фигурой № 1 в американской психологии. В периоды разброда и шатания всегда особенно велик спрос на харизматичных лидеров с радикальными идеями и непробиваемой уверенностью в них. Кроме того, Скиннер предложил простое и красивое решение хотя бы части теоретических затруднений бихевиоризма. Причем найденное не на путях идейных уступок ненавистному «ментализму» и допуска с черного хода «ненаблюдаемых сущностей», а внутри самой доктрины.

Впрочем, одно небольшое отступление от основ Скиннер все же допустил. Полностью разделяя взгляд на внешние стимулы как на причину любого поведенческого акта, он признавал спонтанную активность организма. По Скиннеру, всякое животное постоянно совершает небольшие случайные движения – операнты, не имеющие ни цели, ни конкретной причины, что-то вроде тепловых колебаний в физике. Их роль в поведении аналогична роли генетических мутаций в эволюции: сами по себе они ничего не значат, но если какое-то из этих движений приводит к успеху (случайно задев рычаг, животное получает вознаграждение), оно закрепляется и в следующий раз воспроизводится уже целенаправленно, движения же, не приводящие к успеху, выбраковываются. В общем, все по Дарвину (на которого Скиннер прямо ссылался): надстраивая новые элементарные действия над ранее закрепленными, животное может сформировать сколь угодно сложное и совершенное поведение – как эволюционирующий вид способен приобрести сколь угодно сложные и совершенные структуры.

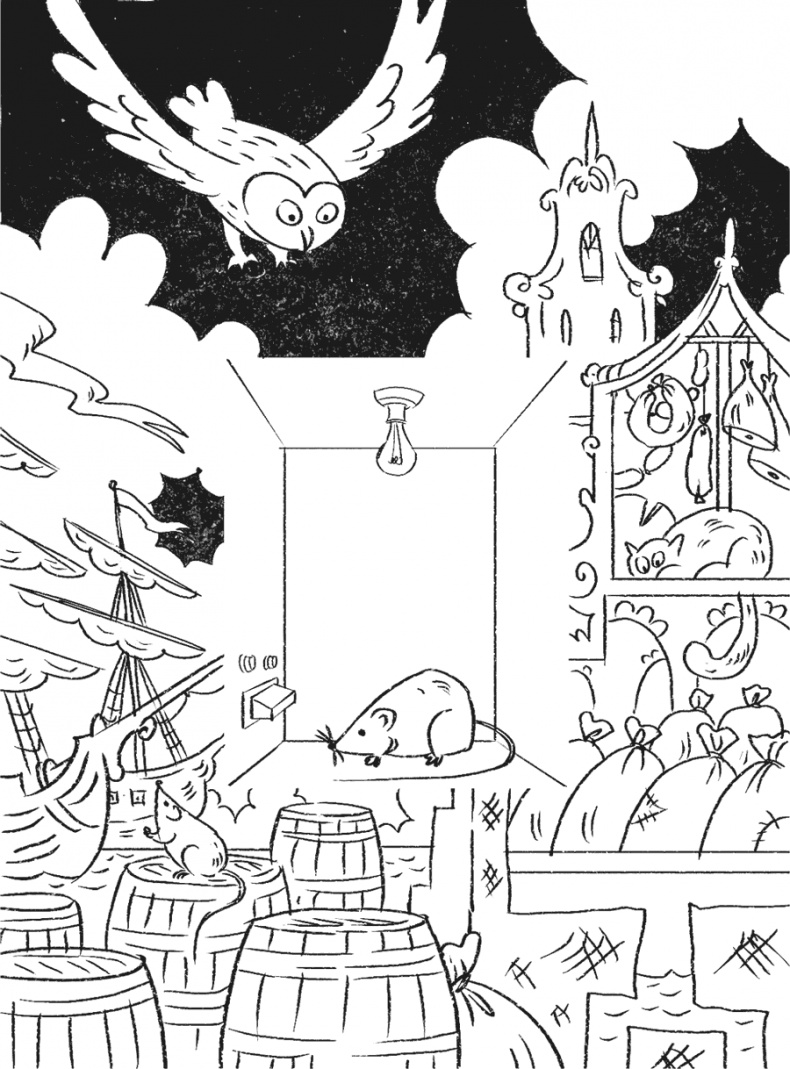

Хуже всего было то, что эта теория вполне успешно описывала поведение модельного животного в экспериментальной ситуации – белой крысы в тесной клетке с рычагами (известной ныне как «ящик Скиннера»). В самом деле, посмотрим на эксперимент с точки зрения крысы, впервые попавшей в такой ящик. У нее нет ни врожденных реакций на какие-либо детали окружающей обстановки, ни собственного опыта, связанного с ней. Ей некому подражать, она не может даже ориентироваться на следы своих предшественниц: скрупулезный экспериментатор тщательно протер клетку спиртом, чтобы исключить такое влияние. При этом крыса встревожена (незнакомое освещенное помещение всегда вызывает у грызунов тревогу) и голодна (об этом специально позаботился экспериментатор). Ей остается одно – включить программу поискового поведения, начать активно обследовать свою тюрьму [100]. И конечно, рано или поздно она – носом ли, лапой или хвостом – заденет заветный рычаг.

Иными словами, экспериментатор не обнаружил соответствие поведения животного своей теоретической схеме, а добился такого соответствия, лишив животное возможности вести себя как-либо иначе [101]. С таким же успехом можно было бы, растя птиц в трубах, где они не могут расправить крылья, утверждать, что птицам для передвижения крылья вовсе не нужны, а так называемый полет есть вредный миф и пережиток донаучных представлений. По сути дела, всякое изучение поведения в «ящике Скиннера» – это изучение артефакта (как и расценивали бихевиористские опыты еще в 1930-е годы основатели этологии). И наоборот: любое проявление естественного поведения в бихевиористском эксперименте неизбежно превращается в источник методологической «грязи». Чем эксперимент чище, чем надежнее экспериментатор контролирует все его параметры, тем меньшее отношение имеет его результат к реальному поведению. «Камера Скиннера – это способ бескровной декортикации [102], который воздействует как на животное, так и на экспериментатора, причем на последнего – необратимо», – ядовито заметил по этому поводу известный американский невролог Ганс Лукас Тойбер.