Между тем в гипертрофии «гандикапных» структур нет ровным счетом ничего загадочного, если вспомнить о феномене сверхстимулов (см. главу 4). Мы уже говорили, что, как только тот или иной признак начинает выполнять функцию полового релизера, его дальнейшая эволюция неизбежно будет идти в сторону наибольшей выраженности, по сути дела – в сторону приближения к сверхстимулу. То, что с человеческой точки зрения результат такой эволюции может выглядеть довольно гротескно, – проблема не эволюции, а человеческого восприятия. (Как мы помним, «идеальный образ мамы-чайки» в представлении птенцов вовсе не похож на то, как видит чайку человек.) Нарастание выраженности признака будет идти до тех пор, пока либо он не совпадет со сверхстимулом, либо связанные с этим неудобства и опасности не перевесят выигрыша в привлекательности.

Косвенным образом это подтверждается тем, что «гандикапные» признаки и даже выраженный половой диморфизм редко встречаются у видов, где процесс формирования пары достаточно длителен, и совсем не встречаются у тех, у кого в выращивании потомства участвуют оба родителя и вклад самца существенен для выживания детей. Это можно наблюдать даже у видов, принадлежащих к одному семейству, – например, куриных. Участие самцов павлинов, фазанов, индюков в продолжении рода заканчивается совокуплением, при этом один самец в один сезон может осчастливить своими генами изрядное число самок – если будет достаточно привлекателен. Это уравновешивает повышенную вероятность его гибели из-за обремененности гротескными признаками. С точки зрения естественного отбора риск оправдан и относительно невелик: дополнительная опасность грозит только самцу, его многочисленные дети вырастут без него так же успешно, как и с ним. А вот самцу куропатки во время насиживания предстоит подменять подругу на гнезде, а потом на пару с ней (а если с ней что-то случится, то и одному) водить и беречь птенцов до подъема на крыло. Демаскирующие «гандикапные» признаки создали бы дополнительный риск не только для него самого, но и для его птенцов. И у куропаток мы не видим ни пышных хвостов, ни яркой, бросающейся в глаза окраски. Петушок куропатки отличается от курочки разве что скромными красными «бровями», да и они заметны лишь в сезон активного образования пар. Хотя вроде бы логика «гандикапной гипотезы» должна быть одинаково справедливой для куропаток и павлинов.

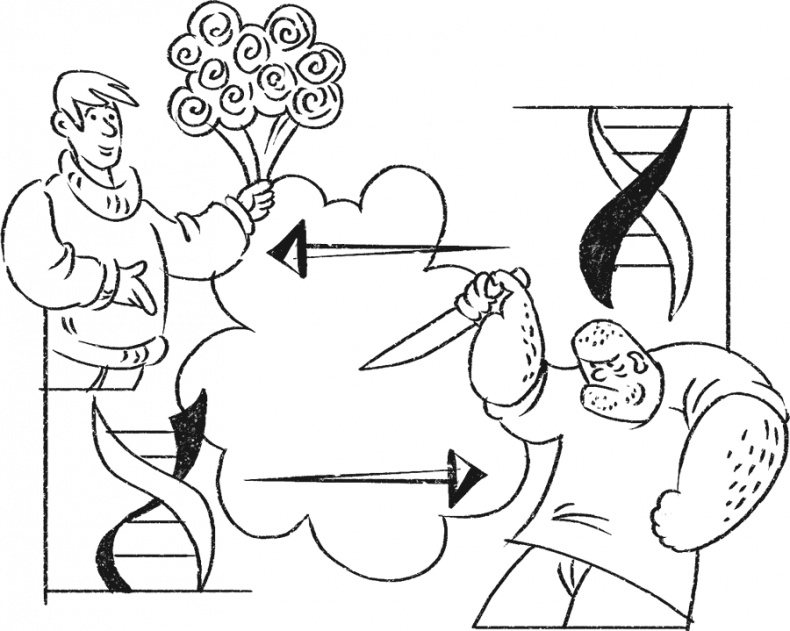

Но вернемся к теориям социобиологов. Теория Захави – не единственный пример того, как в их построениях разговор об объективных эволюционных выгодах то и дело незаметно съезжает на субъективные расчеты и прикидки индивида. Такова же, например, теория «многих отцов», предложенная антропологом Сарой Хрди из Калифорнийского университета в Дэвисе для объяснения происхождения скрытой овуляции у предков человека. По мнению Хрди, скрытая овуляция нужна для предотвращения инфантицида: самцы, имеющие дурную привычку убивать детенышей, рожденных самкой от других самцов, не будут это делать, зная, что это может быть их собственный отпрыск. Нетрудно показать, что в этом случае никакие оговорки насчет «метафор» и «простоты изложения» не работают: такая защита детей могла бы быть эффективной только в том случае, если потенциальный детоубийца сознательно заботится о том, как бы ненароком не убить собственного детеныша. На то, что не воспринимается органами чувств, а лишь логически допустимо, не может срабатывать никакой инстинкт.

С годами все отчетливее стала проявляться еще одна неустранимая слабость социобиологии. Схемы, в которых фигурировали «ген альтруизма», «ген групповой сплоченности», «мутации, способствующие склонности всерьез влюбляться», и тому подобные абстракции, выглядели красиво и убедительно до тех пор, пока невозможно было проследить механизмы связи между генами и поведением. Было понятно, что первые сильно влияют на второе, но как именно они это делают – оставалось совершенно неизвестным. Конечно, специалисты и тогда понимали, что любой поведенческий акт – результат работы множества разных генов, сложным образом взаимодействующих между собой и с сигналами из окружающей среды. Но почему бы не предположить, что один аллель некого гена повышает вероятность, скажем, проявления заботы о потомстве по сравнению с другим аллелем того же гена? Тогда можно будет оперировать этой «заботой о потомстве» как старым добрым менделевским наследственным признаком – разумеется, произнося время от времени ритуальные оговорки насчет «склонности», «предрасположенности» и «сложной организации генетического контроля поведения». Более того – предполагаемую эволюцию каждого такого гипотетического «гена» и связанного с ним поведения можно моделировать изолированно, отдельно от эволюции других аналогичных «генов», рассматривая все поведение организма как мозаику почти независимых функциональных блоков. Это сулит головокружительные перспективы: ведь мы до сих пор не знаем, как именно кодируются в геноме врожденные программы поведения, да и вообще не очень умеем работать с целостными генетическими программами. А вот с отдельными генами, да еще и представленными разными версиями, работать куда легче.

Туман, скрывающий цепь причин и следствий между последовательностью нуклеотидов в молекуле ДНК и поведением обладателя этой молекулы, все еще весьма плотен, но сегодня нам иногда удается различить в нем контуры отдельных звеньев этой цепи. И почти всякий раз при этом оказывается, что конкретные нейробиологические и нейрохимические механизмы невозможно отождествить ни с какими элементами социобиологических схем – и наоборот.

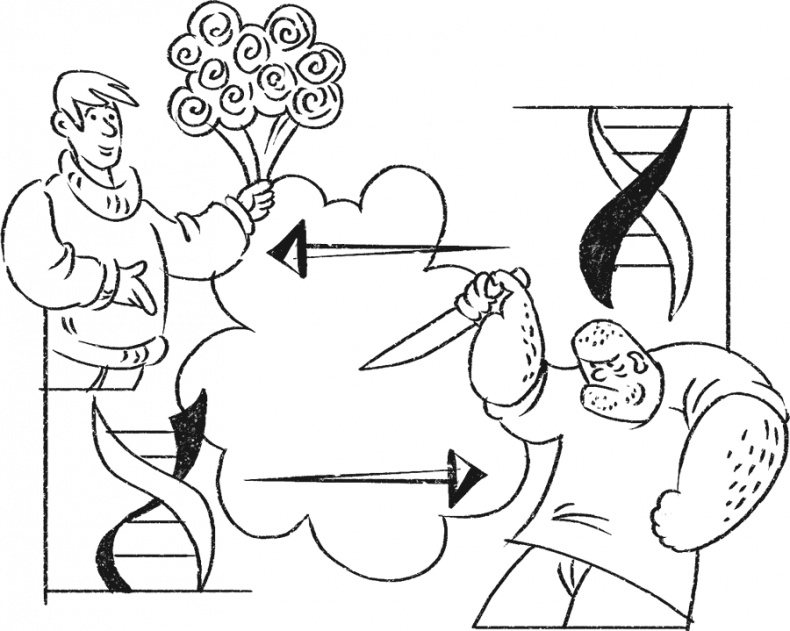

Известно, например, что в Х-хромосоме человека (и других млекопитающих) среди прочих генов есть ген, кодирующий фермент моноаминоксидазу А (МАО-А). Этот фермент занимается утилизацией некоторых нейромедиаторов и гормонов. У человека ген МАО-А известен в двух версиях, различающихся своей регуляторной частью (промотором). Это приводит к тому, что у обладателей одной версии гена активность МАО-А заметно ниже, чем у обладателей другой. Поскольку этот ген находится в Х-хромосоме, у мужчин есть только одна его копия. Так вот, оказывается, что обладатели «неактивной» версии более склонны к насилию и нарушению социальных норм.

Казалось бы, вот прекрасная модель для социобиологического подхода: ген, который без всякой натяжки можно назвать «геном агрессии» или, наоборот, «геном социализации». Но как ее истолковать? Если мы предполагаем, что эволюция человека шла в сторону усиления социального контроля над агрессивностью и сексуальностью, то придется допустить, что первичной была именно «неактивная» версия. Но сам характер различия говорит о том, что исходная форма – именно «активная», а «неактивная» – результат мутации. Но как тогда она смогла так распространиться (среди белых американцев частота «неактивной» версии составляет 33 %, а в некоторых восточноазиатских популяциях превышает 60 %)? Получается, что генные частоты менялись в одну сторону, а поведение их обладателей эволюционировало в прямо противоположную!

В довершение всего обнаружилось, что эффект «неактивной» МАО-А сильно зависит от обстоятельств начального периода жизни индивидуума: те носители «неактивной» версии фермента, которые выросли в нормальных любящих семьях, склонны к насилию не больше, чем счастливые обладатели «активной» МАО-А. Это ставит под сомнение корректность уподобления социобиологически значимых качеств менделевским признакам – и уж во всяком случае не позволяет нам рассматривать поведение как механическую результирующую работы того или иного числа независимых друг от друга генов. А ведь это всего лишь одно конкретное исследование, выхватившее одно-единственное звено в цепочке неизвестной длины!