А теперь представьте, что потомки современных гребляков или артемий, с одной стороны, и потомки современного синодонтиса, с другой, будут плавать 100 млн лет вверх тормашками. Весьма вероятно, что каждый из них в итоге даст начало новому таксону, у представителей которого план строения тела радикально изменится благодаря привычке плавать. И зоологи будущего, не зная эволюционной истории этих животных, назвали бы нервный ствол потомков артемии “спинным”, а потомков синодонтиса-перевертыша – “брюшным”.

Из “Рассказа Нереиса” мы узнали, что верх и низ существенно различаются, и эти различия закрепляет естественный отбор. Со временем то, что было “зоологической” брюшной стороной, все сильнее походит на “зоологическую” спинную сторону, и наоборот. Я думаю, именно это произошло в линии, ведущей к позвоночным, и поэтому у нас спинной нервный ствол и брюшное сердце. Молекулярная эмбриология предоставляет некоторые доказательства этого – например способ экспрессии генов, определяющих дорсовентральную ось. (Эти гены немного похожи на Hox-гены – см. “Рассказ Дрозофилы”.)

Синодонтис-перевертыш (Synodontis nigriventris).

Синодонтис-перевертыш, хотя он начал плавать вверх тормашками совсем недавно, уже сделал шаг в этом эволюционном направлении. Его латинское название – Synodontis nigriventris. (Nigriventris означает “темный живот”.) Одно из основных отличий верха от низа – направление солнечных лучей. Свет всегда падает сверху. Это определяет наше восприятие твердых трехмерных предметов. Равномерно окрашенный объемный предмет, например червь или рыба, выглядит светлее сверху и темнее снизу. Я не имею в виду четко очерченную тень. Градиент затенения, от светлого сверху к темному снизу, отражает изгибы тела.

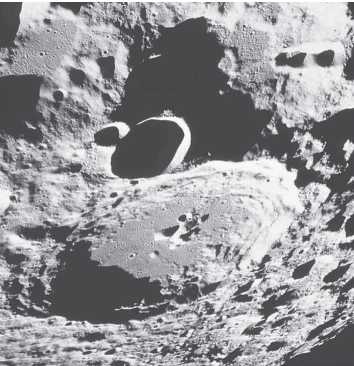

Этот принцип действует и наоборот. Взгляните на фотографию лунных кратеров: она напечатана вверх тормашками. Если ваш глаз (точнее, мозг) работает так же, как и мой, то вы увидите кратеры в виде холмов. Переверните книгу – и “холмы” снова превратятся в кратеры, которыми они и являются.

В одном из своих первых экспериментов в аспирантуре я показал, что только что вылупившиеся цыплята, судя по всему, воспринимают свет так же. Когда им показывали фотографии зерен, они предпочитали клевать как бы освещенные сверху. Если фотографию переворачивали, они переставали клевать. То есть цыплята, по-видимому, “знают”, что свет падает сверху. Но ведь они только что вылупились! Неужели усвоили этот урок за три дня? Звучит вполне разумно, но я экспериментально показал, что это не так. Я выращивал птенцов в специальной клетке, в которую свет проникал лишь снизу. По идее, клевание зерен в перевернутом мире должно было научить их предпочитать перевернутые фотографии зерен. Однако они вели себя как обычные птенцы. Судя по всему, восприятие объемных предметов запрограммировано в генах птенцов, то есть является “врожденным”. У нас же, мне кажется, такое восприятие формируется в процессе обучения.

Кратеры на обратной стороне Луны.

Каким бы образом ни возникало такое восприятие объема, ясно, что эта иллюзия очень сильна. Именно на ней основан тип камуфляжа, который называют скрадывающей противотенью. Посмотрите на рыбу, вытащенную из воды, и вы увидите, что живот у нее гораздо светлее спины. Спина может быть темно-коричневой или серой, а живот всегда светло-серый, иногда переходящий в белый. Это способ маскировки, основанный на противодействии градиенту затенения, который характерен для объемных предметов. Рыба, которая пользуется такой маскировкой, в падающем сверху свете будет казаться плоской. Обычному градиенту – от светлого сверху к темному снизу – будет противопоставлен маскировочный градиент цвета – от светлого снизу к темному сверху.

Специалисты по систематике нередко описывают вид по музейным экземплярам. Вероятно, поэтому видовое название сомика-перевертыша – nignventns, а не mvertus (или как там по-латыни “вверх тормашками”). Если посмотреть на синодонтиса-перевертыша, можно заметить обратную скрадывающую противотень. Его живот, обращенный к небу, темнее спины, обращенной к речному дну. Обратная скрадывающая противотень – одно из изящных исключений, которые подтверждают правило. Первый сомик, который решил плавать вверх тормашками, был бы очень заметен. Его естественная окраска в сочетании с затенением, которое дает падающий сверху свет, сделала бы его сверхъестественно объемным. Неудивительно, что вслед за поведением в ходе эволюции изменился градиент окраски.

Рыбы – не единственные животные, использующие скрадывающую противотень. У моего учителя Николаса Тинбергена (прежде чем он променял Нидерланды на Оксфорд) был ученик по имени Лендерт де Рейтер. Тинберген предложил ему заняться изучением скрадывающей противотени у гусениц. Многие виды используют этот прием маскировки для защиты от хищников (в их случае – от птиц). Эти гусеницы имеют красивую скрадывающую окраску, благодаря которой при обычном освещении они выглядят более плоскими, чем они есть. Де Рейтер брал ветки, на которых сидели гусеницы, и переворачивал их. Гусеницы тут же становились гораздо заметнее, потому что приобретали объем. И чаще становились добычей птиц.

Если бы де Рейтер заставил синодонтиса плавать “зоологической” дорсальной стороной кверху, как нормальные рыбы, тот стал бы гораздо более объемным. Обратная скрадывающая окраска у сомиков – вот пример анатомического изменения, которое последовало за переменой поведения. А представьте, как изменится их анатомия через 100 млн лет! Понятия “спинной” и “брюшной” стороны отнюдь не незыблемы. Они легко меняются местами, и, думаю, именно это произошло на заре истории дорсокордовых. Держу пари, что у сопредка № 26 основной нервный ствол проходил вдоль брюшной стороны тела, как у любого первичноротого. Таким образом, мы представляем собой видоизменившихся червей, которые произошли от древнего аналога артемии, по какой-то причине перевернувшейся вверх тормашками.

Мораль “Рассказа Артемии” такова. Самые крупные эволюционные преобразования, вероятно, начинались с перемены поведения. Возможно, сначала эти изменения даже не были запрограммированы генетически и лишь потом подхватывались эволюцией генов. Мне бы хотелось думать, что аналогичную историю можно рассказать о первом летающем предке птиц, первой вышедшей на сушу рыбе, первом вернувшемся в воду предке китов. Перемена поведения первого животного-авантюриста впоследствии подхватывается эволюцией, которая корректирует анатомические признаки в соответствии с новым поведением.

Рассказ Листореза

Муравьи (как и люди во времена аграрной революции) самостоятельно придумали город. Гнездо муравьев-листорезов (Atta) по численности населения может превышать Большой Лондон. Это сложное подземное сооружение 6 метров в глубину и 20 метров в окружности с небольшим куполом на поверхности. Это огромный город с сотнями, даже тысячами камер, которые соединяются сетью туннелей. Город живет благодаря листьям, которые рабочие муравьи нарезают и приносят домой (см. вкладку). Причем листья не едят ни муравьи (хотя они и высасывают часть сока), ни их личинки. Вместо этого рабочие аккуратно складывают листья в кучи, получая в итоге компост для грибных “садов”. Вздутиями грибных гиф муравьи, точнее их личинки, и питаются. Подрезая гифы, муравьи предотвращают формирование у грибов спороносных плодовых тел (части грибов, которые едим мы). Таким образом, размножение грибов полностью зависит от муравьев. В ходе эволюции эти грибы разучились жить где-либо, кроме муравьиного гнезда, и это настоящий пример одомашнивания. Молодая муравьиная царица, покидающая гнездо, чтобы основать новую колонию, берет с собой образец грибной культуры для высевания.