Вскоре после того, как были изобретены многоклеточные формы, прозвучал великий эволюционный взрыв. Кажется, можно физически ощутить, как многоклеточная жизнь с радостью торопится попробовать все варианты в диком танце беспечного исследования.

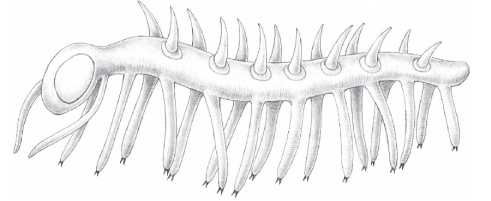

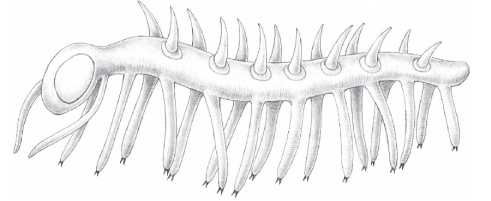

Если и есть животное, которое больше чем кто-либо еще символизирует такое представление о кембрии, то это галлюцигения (Hallucigenia). Это животное (Саймон Конвей-Моррис, описавший ее, выбрал это название намеренно) было сначала реконструировано вверх тормашками. Вот почему на рисунке галлюцигения стоит на невозможных ходулях-зубочистках. Согласно современной, перевернутой реконструкции, одинокий ряд “щупалец” вдоль спины представляет собой ноги. Но как же она ходила – неужто балансировала, как на канате? Нет, ископаемые, обнаруженные в Китае, указывают на то, что у галлюцигении был и второй ряд ног. И на современной реконструкции это животное выглядит вполне приспособленным к жизни. Сегодня галлюцигения уже не кажется “таинственным чудом” с неясными, давно утраченными родственными связями. Вместе с некоторыми другими кембрийскими ископаемыми теперь ее ориентировочно относят к типу лопастеногих (Lobopodia). Среди современных представителей этого типа – перипатус и другие онихофоры (см. рандеву № 26).

В те времена, когда кольчатых червей было принято считать близкими родственниками членистоногих, онихофор нередко называли “промежуточным звеном” между этими двумя группами. Это не совсем верно, если задуматься о том, как идет эволюция. Сейчас кольчатых червей относят к спиральным (Lophotrochozoa), а онихофор (Onychophora) с членистоногими (Arthropoda) – к линяющим (Ecdysozoa). Перипатуса с его древними связями разместили среди современных пилигримов, и именно он расскажет нам о “кембрийском взрыве”.

Онихофоры широко распространены в тропиках, особенно в Южном полушарии. Изображенная здесь онихофора Peripatopsis moseleyi обитает в Южной Африке. Все современные онихофоры живут на суше, в опавших листьях и других влажных местах, где охотятся на мелких животных: улиток, червей, насекомых и так далее. В кембрийском периоде галлюцигения и другие далекие предки перипатуса и перипатопсиса жили, как и все остальные животные, в море.

Связь галлюцигении с современными онихофорами до сих пор спорна. Нельзя забывать, что между полуистершимся сплющенным ископаемым в камне и красочной реконструкцией на странице всегда есть место для фантазии. Высказано даже предположение, что галлюцигения – это не целое животное, а лишь часть некоего другого животного. Такие примеры известны. На ранних художественных реконструкциях кембрийской фауны можно увидеть плавающее медузоподобное существо, похожее на консервированные кольца ананаса. Как выяснилось позднее, эти существа представляли собой части челюстного аппарата хищного аномалокариса (Anomalocaris). Другие кембрийские ископаемые, например Aysheaia, очень похожи на морские версии перипатуса, и это дает перипатусу дополнительное право на рассказ о кембрии.

Большая доля окаменелостей любой эпохи представляет собой остатки твердых частей животных: костей позвоночных, панцирей членистоногих, раковин моллюсков или плеченогих. Но существует три кембрийских местонахождения – в Канаде, в Гренландии и в Китае, – где из-за необычных условий сохранились и следы мягких тканей животных (лагерштетты). Это сланцы Берджес в Британской Колумбии, Сириус-Пассет на севере Гренландии и Чэнцзян в Южном Китае. Сланцы Берджес были открыты в 1909 году, однако получили известность лишь 80 лет спустя благодаря книге “Чудесная жизнь” Стивена Джея Гулда. Отложение Сириус-Пассет на севере Гренландии было обнаружено в 1984 году, однако пока оно изучено хуже двух указанных. В том же году Хоу Сяньгуан обнаружил окаменелости в Чэнцзяне. Доктор Хоу участвовал в подготовке прекрасно иллюстрированной монографии “Кембрийские окаменелости Чэн-цзяна (Китай)”, изданной в 2004 году, – к счастью для меня, это случилось непосредственно перед тем, как эта книга вышла в печать.

Окаменелости Чэнцзяна датируются 525 млн лет. Их возраст примерно равен возрасту Сириус-Пассет и на 10–15 млн лет превышает возраст сланцев Берджес. Однако все эти знаменитые залежи включают сходную фауну. В них встречается большое число лопастеногих, более или менее похожих на морские версии перипатуса. Есть морские водоросли, губки, черви, а также плеченогие, довольно похожие на современных, и загадочные животные с неясными родственными связями. Там находят много членистоногих, включая ракообразных, трилобитов и других животных, отдаленно напоминающих ракообразных и трилобитов, но, возможно, принадлежащих к обособленным группам. В Чэнцзяне и Берджес найдены крупные (иногда более метра в длину), судя по всему, хищные аномалокарисы и родственные им животные. Ученые пока точно не знают, кем они были – возможно, дальними родственниками членистоногих, – но, судя по всему, это были весьма эффектные животные. Некоторые “таинственные чудеса” открыты в сланцах Берджес, но не обнаружены в Чэнцзяне – например пятиглазая опабиния (Opabmia).

Галлюцигения (Hallucihenia).

Фауна Сириус-Пассет включает красивое животное халкиерию (Halkieria). Сначала ее считали древним моллюском, однако Саймон Конвей-Моррис, описавший много странных кембрийских животных, видит в ней сходство с тремя главными типами беспозвоночных: моллюсками, плеченогими и кольчатыми червями. Мне это нравится: он противоречит тому мистическому благоговению, которое зоологи испытывают по отношению к большим типам (см. вкладку). Если мы относимся к эволюции серьезно, то должны понимать, что по мере движения вспять во времени и приближения к точкам дивергенции типы неизбежно становятся все сильнее схожими и связанными между собой. Было бы, напротив, странно, если бы не существовало такого древнего животного, которое объединяет кольчатых червей, плеченогих и моллюсков. Обратите внимание на раковины на рисунке (см. вкладку).

Как мы увидели на рандеву № 22, в Чэнцзяне встречаются ископаемые, очень похожие на настоящих позвоночных, предшествующих похожей на ланцетника пикайе из сланцев Берджес и другим кембрийским хордовым. Согласно традиционным зоологическим представлениям, позвоночные не могли возникнуть так рано. Однако миллокунмингия (Myllokunmigia), известная по полусотне экземпляров из Чэнцзяна, очень похожа на типичных бесчелюстных рыб, которые возникли, как считалось, лишь 50 млн лет спустя, в середине ордовикского периода. Сначала были описаны два новых рода: миллокунмингия (Myllokunmingia) – как считалось, она родственна миногам, и хайкоуихтис (Haikouichthys) (к сожалению, назван он не в честь японской стихотворной формы), предположительно родственный миксинам. Сегодня некоторые специалисты по систематике объединяют их в один вид – Myllokunmingia fengjiaoa. Эта спорная ревизия статуса хайкоуихтиса – хороший пример того, как сложно бывает разобраться в очень древних ископаемых. Здесь приведена фотография миллокунмингии, а также рисунок, сделанный с помощью камеры-люциды. Меня восхищает терпение ученых, реконструирующих древних животных.