Принцип сообщества как целого, составленного из процветающих в присутствии друг друга единиц более низкого уровня, пронизывает все живое. Он действует даже на уровне клетки. В большинстве животных клеток живут сообщества бактерий, которые настолько глубоко интегрированы в работу клетки, что об их бактериальном происхождении стало известно лишь недавно. Митохондрии, когда-то бывшие свободноживущими бактериями, теперь жизненно необходимы нашим клеткам – а клетки жизненно необходимы митохондриям. Их гены процветают в присутствии наших, а наши – в присутствии их. Клетки растений сами по себе неспособны к фотосинтезу. Это химическое чудо совершают хлоропласты – “гастарбайтеры”, некогда бывшие бактериями. Травоядные животные, например жвачные и термиты, почти не способны самостоятельно переваривать целлюлозу. Однако они вполне способны искать и пережевывать растения (см. “Рассказ Миксотрихи”). А ниша, которую образуют их заполненные растительностью кишечники, успешно используется симбиотическими микроорганизмами с биохимическими навыками, необходимыми для переваривания целлюлозы. Таким образом, существа с комплементарными способностями процветают в присутствии друг друга.

Напоследок прибавлю, что принцип, о котором мы сейчас говорили, работает и на уровне генов вида. Геном белого медведя, пингвина, каймана или гуанако представляет собой экологическое сообщество генов, процветающих в присутствии друг друга. В краткосрочной перспективе ландшафтом совместного процветания выступает клетка. В долгосрочной перспективе – это генофонд. У существ, размножающихся половым путем, генофонд представляет собой ареал обитания генов, которые копируются и подвергаются рекомбинации по мере смены поколений.

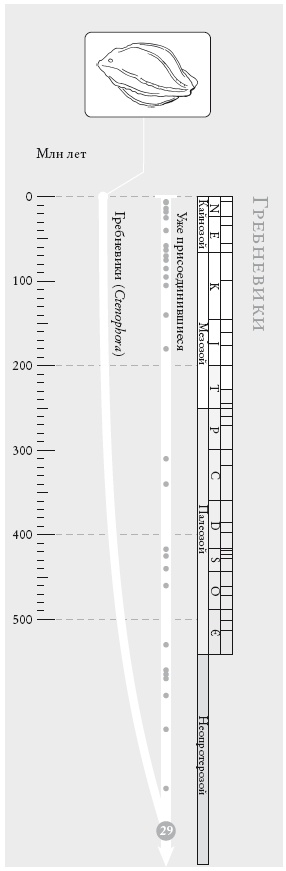

Рандеву № 29

Гребневики

Гребневик (Ctenophora) – одно из самых красивых животных. когда-то гребневиков ошибочно причисляли к медузам – из-за внешнего сходства. А до недавнего времени их относили к тому же, что и медуз, типу кишечнополостных (Coelenterata), на основании того, что у кишечнополостных и гребневиков основная полость тела служит одновременно пищеварительной камерой. Кроме того, у гребневиков, как и стрекающих, простая нервная сеть, а тело образовано всего двумя слоями ткани (с этим согласны не все ученые). Однако последние данные указывают на то, что стрекающие ближе к нам, чем к гребневикам: иначе говоря, стрекающие присоединяются к нашему паломничеству “до” гребневиков. Поскольку я недостаточно в этом уверен, я не буду пытаться датировать это событие.

“Гребни” у гребневиков представляют собой выступающие ряды ресничек, благодаря колебаниям которых двигаются эти нежные существа – в отличие от медуз, которые двигаются при помощи мышечных сокращений. Такой способ не самый быстрый, но, судя по всему, гребневиков он устраивает. Ведь они, как и медузы, не преследуют добычу, а плавают в ожидании встречи с ней. Разнообразие гребневиков не так велико – их около 100 видов, однако общая численность довольно велика, и они, со своими таинственно светящимися гребнями, служат украшением всех океанов.

Гребневики. Билатерально-симметричных животных вместе со стрекающими и гребневиками иногда объединяют в группу эуметазоев. На основании данных молекулярных исследований 100 известных видов гребневиков представлены здесь как самые отдаленные родственники всех остальных животных. Но такое их положение признают не все ученые.

На рис.: гребневик берое (Beroe).

Гребневики – хищники, но, как и медузы, они довольствуются тем, что само идет к ним в щупальца. Кстати, их щупальца не похожи на щупальца медуз: в них нет стрекательных клеток. Вместо этого есть хватательные клетки – коллобласты, которые выпускают из острых “гарпунов” клейкую ядовитую жидкость. Возможно, гребневиков следует считать кем-то вроде двойников медуз. Однако некоторые из них, в отличие от медуз, не имеют колоколообразной формы. Один из них – венерин пояс (Cestum veneris). Тело этого гребневика представляет собой длинную мерцающую ленту редкостной красоты. Любопытно, что, хотя венерин пояс длинный и тонкий, как червь, у него нет ни головы, ни хвоста, и он зеркально отражает себя примерно посередине, где находится рот – “пряжка пояса”. При этом венерин пояс все-таки сохраняет радиальную симметрию (точнее, бирадиальную симметрию).

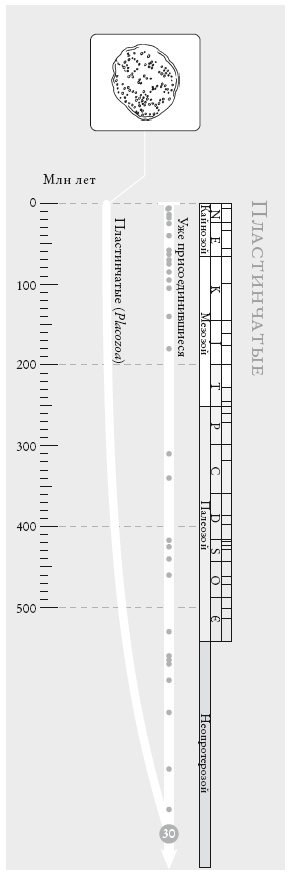

Пластинчатые. Как и в случае с рандеву №№ 28, 29, порядок рандеву №№ 30, 31 остается неустановленным. На рандеву № 30 мы встречаемся либо с пластинчатыми (представленными единственным видом Trichoplax), либо с губками. Сейчас порядок этих рандеву оценивается произвольно. Возможно, их следует поменять местами.

На рис.: трихоплакс (Trichoplax adhaerens).

Рандеву № 30

Пластинчатые

Познакомьтесь с трихоплаксом (Tnchoplax adhaerens). Это единственный известный вид типа пластинчатых (Placozoa). Это, конечно, не значит, что других видов не существует. В 1896 году было описано второе пластинчатое из Неаполитанского залива – его назвали Treptoplax reptans. Однако с тех пор его не находили, и большинство ученых считает, что найденный тогда экземпляр был тем же самым трихоплаксом. Возможно, новые виды обнаружатся благодаря молекулярным данным.

Трихоплакс живет в море и не похож ни на что. Он не симметричен ни в одном из направлений и немного напоминает амебу – правда, он состоит из множества клеток, а не из одной. Еще он, пожалуй, похож на крошечного плоского червя, за исключением того, что у него нет ни переднего или заднего конца, ни левой или правой стороны. Трихоплакс представляет собой пластинку неправильной формы около трех миллиметров в поперечнике. Он ползает с помощью маленького коврика из направленных вниз пульсирующих ресничек. Питается трихоплакс одноклеточными существами, главным образом водорослями, переваривая их нижней поверхностью, но не захватывая внутрь тела.

У трихоплакса почти нет признаков, которые связывали бы его с другими группами животных. Тело его состоит из двух слоев клеток, как у стрекающих или гребневиков. Между двумя основными слоями зажаты несколько сократительных клеток, которые выполняют функцию мышц. Трихоплакс последовательно сокращает их, чтобы изменить форму. Строго говоря, два основных клеточных слоя нельзя назвать спинным и брюшным. Поэтому верхний слой иногда называют защитным, а нижний – пищеварительным. Некоторые авторы утверждают, что пищеварительный слой может впячиваться, временно формируя нечто вроде пищеварительной впадины. Но это удавалось наблюдать далеко не всем.

Как рассказали Т. Сайед и Б. Шируотер в недавней статье, судьба трихоплакса в научном мире довольно трудна. В 1883 году, когда он был впервые описан, его считали примитивным (сегодня он вернул себе уважение ученых). К несчастью, он очень похож на планулу – личинку некоторых стрекающих. В 1907 году немецкому зоологу Tило Крумбаху показалось, что он видел трихоплакса там, где раньше он наблюдал планулы, и поэтому он решил, что трихоплаксы – некая разновидность планул. Это не имело бы особого значения, если бы в 1922 году не умер Вилли Кюкенталь, редактор авторитетного многотомника Handbuch der Zoologie. К несчастью для трихоплакса, заместителем Кюкенталя был тот самый Крумбах, объявивший его стрекающим. Ошибку скопировали редакторы аналогичного французского издания Traite de Zoologie во главе с Пьером Полем Грассе (который, кстати, выступал против Дарвина гораздо дольше, чем следовало). А затем ее подхватила американка Либби Генриетта Хайман, автор выдающегося многотомника “Беспозвоночные”.