Рассказ Губки

В одном из номеров “Журнала экспериментальной зоологии” за 1907 год Генри Уилсон из Университета Северной Каролины напечатал статью о губках. Работа стала классической. Она была написана в те чудесные времена, когда можно было не только понять, о чем идет речь в научной статье, но и представить себе реального человека, который проводит реальные эксперименты в своей реальной лаборатории.

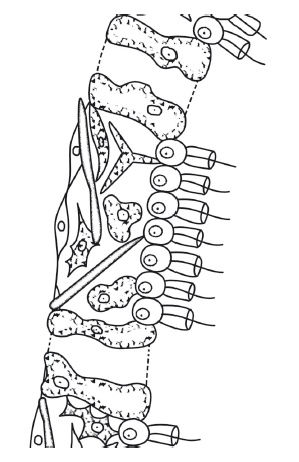

Участок стенки губки. Видны хоаноциты с воротничками и жгутиками.

Генри Уилсон взял живую губку и, пропустив ее через мелкое сито, разделил на клетки, а клетки поместил в блюдце с морской водой, где они вскоре сформировали красное “облако”. Когда “облако” осело на дне, Уилсон стал наблюдать в микроскоп. Клетки вели себя как амебы и ползали по блюдцу. Когда эти амебоидные клетки встречали соседей, они присоединялись к ним, формируя растущие агломерации. В конечном счете, как показали Уилсон и другие ученые, из агломераций получались целые новые губки.

Уилсон провел и другой эксперимент: измельчил губки двух видов и смешал полученные клеточные взвеси. Поскольку два вида имели разную окраску, ученый мог легко наблюдать за происходящим. Клетки предпочитали слипаться с клетками своего вида. Удивительно, но Уилсон расценил этот результат как неудачу, поскольку надеялся (по причинам, которые мне непонятны и которые, вероятно, отражают предрассудки зоолога, жившего век назад), что они сформируют губку из клеток двух различных типов.

Продемонстрированная “общительность” клеток губки, возможно, проливает свет на обычное эмбриональное развитие отдельных губок. Кроме того, это дает подсказку, как первые многоклеточные животные (метазои) могли эволюционировать от одноклеточных предков (протозоев). Тело многоклеточного животного часто называют колонией клеток. Так что губки могли бы, наверное, рассказать нам о далеком прошлом. Возможно, поведение клеток в экспериментах Уилсона является своего рода реконструкцией возникновения первой губки, сформировавшейся в виде колонии простейших.

Конечно, все было не в точности так. Но вот подсказка. Самые характерные клетки губок – хоаноциты, которые создают ток воды. На рисунке показан участок стенки губки с внутренней полостью с правой стороны. Хоаноциты выстилают полость губки. “Хоано-” по-гречески – воронка. И действительно, у хоаноцитов есть небольшие воронки, или воротнички, из многочисленных микроворсинок. У каждого хоаноцита есть пульсирующий жгутик, который гонит воду через тело губки. А микроворсинки воротничка отфильтровывают частицы пищи.

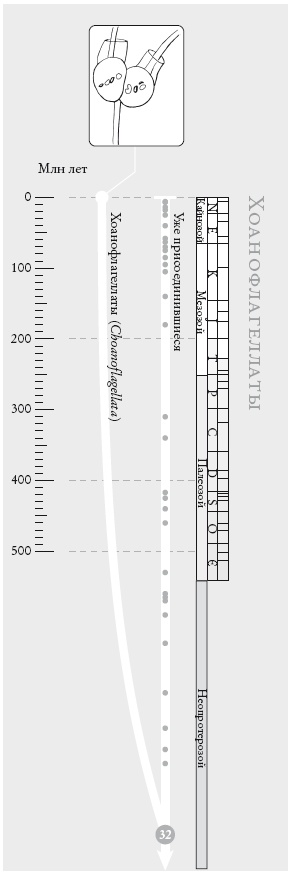

ХОАНОФЛАГЕЛЛАТЫ. Ок. 120 видов этих организмов считаются близкими родственниками животных. Это подтверждается морфологическими и молекулярными данными.

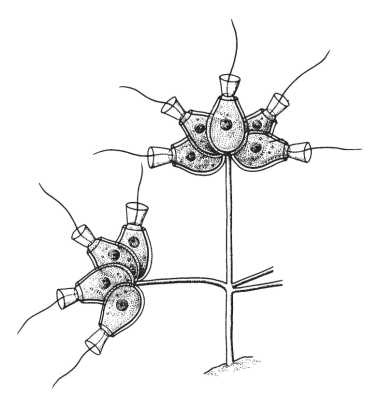

На рис.: Codosiga gracilis.

Рандеву № 32

Хоанофлагеллаты

Хоанофлагеллаты (Choanoflagellatea) – первые простейшие, которые присоединяются к нашему паломничеству. Опираясь на молекулярные данные, мы можем весьма приблизительно датировать это событие 900 млн лет. Взгляните на рисунок. Вам ничего не напоминают эти клетки со жгутиками? Да, они очень похожи на хоаноциты, выстилающие полость губки. Долго считалось, что хоанофлагеллаты – нечто вроде живого ископаемого, похожего на предка губок либо на эволюционных потомков губок, которые деградировали до одноклеточного или почти одноклеточного состояния. Молекулярные данные подтверждают первое предположение, и поэтому я рассматриваю хоанофлагеллатов как обособленную группу пилигримов.

Известно около 140 видов хоанофлагеллатов. Некоторые свободноплавающие и передвигаются с помощью жгутиков. Другие прикрепляются к субстрату стебельком, иногда по несколько штук в колонии. Жгутиками они загоняют воду в воронку, где отфильтровываются и заглатываются частички пищи, например бактерии. В этом отношении хоанофлагеллаты отличаются от хоаноцитов губок. У губок жгутик используется не для того, чтобы пригнать пищу к воронке хоаноцита, а чтобы совместно с другими жгутиками создать ток воды, который входит в боковые дырочки и выходит через основное отверстие. Однако анатомически каждый хоанофлагеллат, будь он самостоятельным или колониальным, подозрительно напоминает хоаноциты.

Колония хоанофлагеллатов.

Рассказ Хоанофлагеллата

Зоологи долго любили порассуждать о том, как шла эволюция многоклеточности. Великий немецкий зоолог XIX века Эрнст Геккель одним из первых предложил теорию происхождения многоклеточных животных, и она (в несколько измененном виде) до сих пор довольно популярна. По мнению Геккеля, первые многоклеточные были колонией жгутиковых простейших.

Мы уже раскланялись с Геккелем в “Рассказе Гиппопотама”: этот ученый раньше всех догадался о родстве гиппопотамов и китов. Он был страстным поклонником Дарвина и даже однажды совершил паломничество в его дом (который нашел довольно скучным). Кроме того, Геккель был блестящим художником, убежденным атеистом (называл Бога “газообразным беспозвоночным”) и горячим приверженцем ныне непопулярной теории рекапитуляции (“онтогенез повторяет филогенез” или “развивающийся эмбрион двигается вверх по своему родовому древу”).

Идея рекапитуляции довольно привлекательна. История жизни каждого молодого животного есть краткое воспроизведение его родословной. Все мы начинаемся с одной клетки: она олицетворяет простейшее. Следующая стадия – полый клеточный шарик, бластула. Геккель предположил, что бластуле соответствует предковая стадия, названная им бластеей. На следующем этапе эмбриологического развития бластула вворачивается внутрь, как мяч, вдавленный с одной стороны, и формирует чашу с двойными стенками – это гаструла. Геккель ее сопоставлял с гаструлоподобной предковой стадией – гастреей. У стрекающих, таких как гидра или актиния, тело построено из двух слоев клеток, как у гастреи Геккеля. Согласно Геккелю, стрекающие остановились в развитии, достигнув стадии гаструлы, а мы пошли дальше. Следующие стадии нашего эмбриологического развития напоминают рыбу с жаберными щелями и хвостом. После мы теряем хвост. И так далее. Каждый эмбрион, достигнув нужной эволюционной стадии, останавливается.

Однако, несмотря на свою привлекательность, теория рекапитуляции вышла из моды, и сейчас принято считать, что она лишь отчасти отражает положение вещей. Эта тема подробно рассмотрена в книге Гулда “Онтогенез и филогенез”, поэтому оставим этот вопрос. Однако нужно понять, из чего исходил Геккель. С точки зрения происхождения многоклеточных, в теории Геккеля наибольший интерес представляет бластея: полый шарик из клеток, который, по его мнению, был предковой стадией и сейчас воспроизводится в эмбриологическом развитии животных в виде бластулы. Есть ли современное существо, напоминающее бластулу? Можно ли найти взрослый организм, который выглядит как полый клеточный шарик?