Еще более удивительный пример симбиотической кооперации предоставляют базидиомицеты и аскомицеты. Они формируют независимо эволюционировавшие ассоциации с водорослями или цианобактериями – лишайники. Эти ассоциации достигают большего, чем каждый из партнеров, размера и образуют структуры, не похожие ни на одного из партнеров. Лишайники иногда путают с растениями, и это вполне понятно. Ведь растения, как мы увидим на Великом историческом рандеву, тоже образуют коалиции с фотосинтетическими микроорганизмами, помогающими им производить питательные вещества. Лишайники можно условно считать растениями в процессе формирования, слитыми из двух организмов. Можно сказать, что грибы “выращивают” захваченные культуры фотосинтезирующих организмов. Такое сравнение подтверждается тем, что у некоторых лишайников партнерство является в значительной степени кооперативным, а у других скорее напоминает эксплуатацию водорослей грибом.

В лишайниках меня особенно восхищает то, что их фенотип (см. “Рассказ Бобра”) не выглядит ни как фенотип гриба, ни как фенотип водоросли. Они представляют собой особый случай “расширенного фенотипа”, сформированного сотрудничеством двух наборов генов. На мой взгляд, такое сотрудничество принципиально не отличается от сотрудничества “собственных” генов организма. Все мы – симбиотические колонии генов, образующих наши фенотипы.

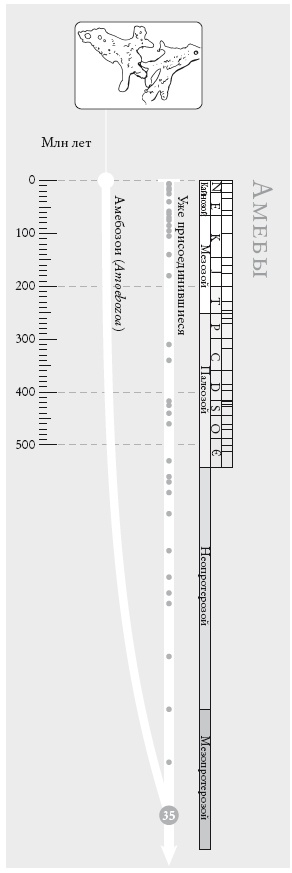

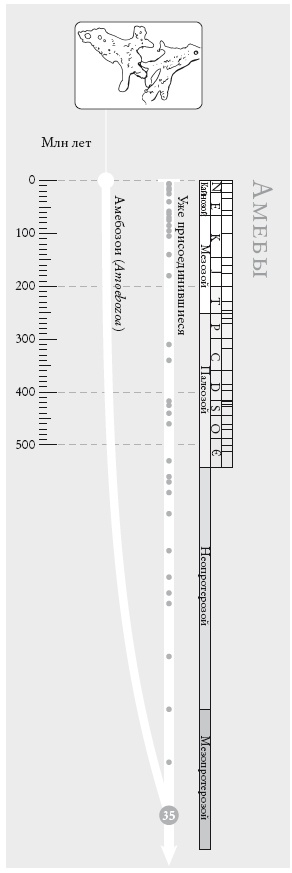

Рандеву № 35

Амебозои

Амебу обыкновенную (Amoeba proteus) долго считали самым примитивным на свете животным. Ее называли кусочком “голой протоплазмы”. Если так, это рандеву стало бы последним. Однако нам есть куда идти, поскольку амеба по сравнению с бактериями гораздо сложнее. Кроме того, она удивительно крупная: ее видно невооруженным глазом. А гигантская амеба (Pelomyxa palustris) может достигать полусантиметра в поперечнике.

У амеб нет постоянной формы тела. Видовое название proteus они получили в честь греческого бога Протея, который мог менять обличье. Они передвигаются, переливая свое полужидкое содержимое – либо в виде более или менее оформленных капель, либо выпуская ложноножки. Иногда они даже могут “ходить” на этих временно сорганизованных “ногах”. Питаются они, обворачивая добычу ложноножками и заключая ее в сферический пузырек с жидкостью (стать жертвой, вероятно, довольно неприятно). Сферический пузырек, или вакуоль, можно представить как часть внешнего мира, отделенного стенкой амебы. В вакуоли пища переваривается.

Некоторые амебы живут в кишечнике животных. Так, Entamoeba coll – обычный обитатель толстой кишки человека. Ее не стоит путать с бактериями Escherichia coli, которые гораздо меньше по размеру и которыми она, по-видимому, питается. Entamoeba coli для нас безопасна, в отличие от близкой родственницы E. histolytica, которая разрушает клетки, выстилающие толстую кишку, и вызывает амебную дизентерию.

Амебы. "Амеба” – это скорее описание, нежели таксономическая категория: множество неродственных эукариот имеют амебоидную форму. Амебозои (Amebozoa) объединяют обычных амеб, а также большинство слизевиков – ок. 5 тыс. известных видов.

На рис.: амеба обыкновенная (Amoeba proteus).

Существуют три довольно разные группы амебозоев, которых называют слизевиками: их объединяют независимо эволюционировавшие общие признаки (есть еще одна неродственная им группа “слизевиков”, акразиды, которые присоединятся к нам на рандеву № 37). Из слизевиков-амебозоев самыми известными являются клеточные слизевики, или диктиостелиды. Изучению этих организмов посвятил свою жизнь выдающийся американский биолог Джон T. Боннер.

Клеточные слизевики – это социальные амебы. Они буквально стирают грань между социальной группой и многоклеточным организмом. На первом этапе жизненного цикла самостоятельные амебы живут в почве, питаются бактериями и размножаются как амебы – делением пополам. Затем, довольно внезапно, амебы переключаются на “социальный режим”. Они собираются в “центрах скоплений”, от которых во все стороны распространяются химические аттрактанты. Поскольку к этому центру стекается все больше амеб, он распространяет все больше аттрактантов и становится все привлекательнее. Это отчасти напоминает формирование планет из обломков. Чем больше накапливается осколков в некоем центре сборки, тем сильнее его притяжение. Поэтому через некоторое время остается несколько центров притяжения, и вокруг них формируются планеты. То же и амебы: собравшись в нескольких центрах притяжения, они формируют многоклеточную массу, из которой образуется многоклеточный “слизняк”. Это образование примерно в миллиметр длиной передвигается как настоящий слизняк, имеет передний и задний конец тела и может перемещаться в определенном направлении – например, к свету. Так амебы подавляют свою индивидуальность, чтобы образовать единый организм.

Поползав, слизняк вступает в заключительную фазу жизненного цикла: построение грибообразного “плодового тела”. Он встает на “голову” (тот конец, который был передним при ползании), и она становится “ножкой” миниатюрного гриба. Ножка превращается в полую трубку, образованную разбухшими целлюлозными оболочками мертвых клеток. Затем в трубку начинают вливаться клетки, находящиеся на верхушке гриба – Боннер сравнил это зрелище с фонтаном наоборот. В результате ножка поднимается, причем исходно задний конец оказывается сверху. Все амебы, составляющие этот задний конец, формируют споры, заключенные в толстую защитную оболочку. И, подобно спорам гриба, они рассеиваются: из каждой споры вырывается свободноживущая амеба, которая входит в новый жизненный цикл, попадая в почву и начиная поедать бактерии.

Боннер приводит поучительный список социальных микробов: многоклеточные бактерии, многоклеточные инфузории, многоклеточные жгутиковые и многоклеточные амебы, включая его любимых слизевиков. Все эти существа могут служить наглядной реконструкцией происхождения нашей многоклеточности. Но, подозреваю, все они эволюционировали своим путем, и этим-то и замечательны.

Рандеву № 36

Растения

Мы встречаемся с истинными властелинами жизни: растениями. Жизнь вполне могла обойтись без животных и без грибов. Но если бы исчезли растения, жизни тут же пришел бы конец. Растения – основа почти любой пищевой цепи. Это самые заметные организмы на нашей планете, и именно их первыми заметил бы посетивший Землю марсианин. Самыми крупными самостоятельными организмами, когда-либо жившими здесь, являются растения, и они же составляют значительную долю биомассы. Это не случайно. Почти

[94] вся биомасса образуется от солнечной энергии с помощью фотосинтеза зеленых растений, а при переходе к каждому следующему звену пищевой цепи сохраняется около 10 % накопленной энергии. Суша окрашена преимущественно в зеленый цвет благодаря растениям, и поверхность моря тоже была бы зеленой, если бы фотосинтезирующие организмы, составляющие плавающий “ковер”, не были бы настолько мелкими, что они просто не в состоянии отразить достаточное количество зеленого света. Складывается впечатление, что растения стараются покрыть собой каждый квадратный сантиметр. В общем-то, примерно это они и делают, и по весьма важной причине.