Нарис. (сверху по часовой стрелке): Escherkhia coli, Chlamydia, Leptospira interrogates, хлоропласт растения, Thermus aquaticus, Staphylococcus aureus.

Почти всякий раз, когда у людей появляется хорошая идея, зоологи обнаруживают, что ее уже применяют животные. В этой книге много примеров: эхолокация (летучие мыши), электролокация (см. “Рассказ Утконоса”), плотина (см. “Рассказ Бобра”), рефлектор радиолокационной антенны (морские блюдца), датчик теплового излучения (некоторые змеи), шприц для подкожных инъекций (осы, змеи и скорпионы), гарпун (стрекающие) и реактивный двигатель (кальмары). Почему же не колесо?

Возможно, колесо впечатляет нас лишь в сравнении с нашими довольно неуклюжими ногами. Прежде чем мы изобрели двигатель, работающий на топливе (ископаемой солнечной энергии), нас легко обгоняли многие животные. И неудивительно, что Ричард III, оставшись без коня, предлагал полцарства за нового. Думаю, большинству животных колеса не нужны: они быстро бегают и без них. Кстати, до недавнего времени все колесные транспортные средства передвигались за счет живой тягловой силы. Мы придумали колесо не чтобы двигаться быстрее лошади, а чтобы от нее не отставать (или отставать совсем немного: все-таки повозка заставляет лошадь идти медленнее).

Не нужно переоценивать значение колеса. Его эффективность определяется дорогой. Мощный автомобильный двигатель позволяет нам обогнать лошадь, собаку или гепарда на ровной дороге. Но попробуйте устроить гонку по дикой местности или вспаханным полям, возможно, с изгородями или канавами – и лошадь оставит автомобиль далеко позади.

В таком случае, возможно, стоит задать вопрос иначе. Почему животные не придумали дорогу? Технически это несложно: по сравнению с плотиной бобра или шалашом беседковой птицы это ерунда. Известны даже роющие осы, которые утрамбовывают почву камешками. Почему бы другим не делать то же самое?

С технической точки зрения дорожное строительство вполне осуществимо. Но это прискорбно альтруистичное занятие. Если я проложу дорогу из А в Б, вы сможете извлечь из нее такую же пользу, как и я. А естественный отбор основан на эгоизме. Постройка дороги, которая может пригодится другим, будет “оштрафована” естественным отбором: мой конкурент получит от дороги выгоду, но не потратит, как я, силы на строительство. А сэкономленные силы этот дармоед сможет потратить на размножение, занявшись им в то время, пока я надрываюсь. Если не принять меры, ленивые и эгоистичные эксплуататоры будут процветать за счет трудолюбивых строителей. В результате дороги вообще не будут построены, потому что, как легко предсказать, все останутся внакладе. Но естественный отбор, в отличие от нас, не умеет предсказывать.

Что же позволило нам преодолеть антисоциальные инстинкты и начать строить дороги? Ни один другой вид так близко не подошел к “государству всеобщего благоденствия” – к общественной системе, которая заботится о стариках, больных и сиротах и занимается другими видами благотворительности. На первый взгляд, такое устройство противоречит принципам естественного отбора, но мы не будем вдаваться в подробности. У нас есть правительства, полиция, налоги и общественные обязанности, которые мы выполняем, нравится ли нам это или нет. Человека, заявившего: “Сэр, вы очень любезны, но я не поддерживаю вашу схему подоходного налога”, вряд ли бы радушно приняли в налоговом управлении. К сожалению, человек – единственный вид, придумавший налоги. Однако некоторые другие животные придумали другой способ ограничений: особь может обеспечить себе монополию на пользование ресурсом, если будет защищать его от конкурентов.

Многие виды животных являются территориальными: не только птицы и млекопитающие, но также рыбы и насекомые. Они защищают от конкурентов того же вида свои участки: место кормежки, участок для ухаживания, район гнездования. По идее, животное с обширной территорией могло бы извлечь пользу из постройки сети дорог на территории, куда не допускаются конкуренты. Это вполне возможно, однако дороги получились бы слишком короткими. Длина дорог была бы ограничена размером участка, который особь может защитить от конкурентов. Не самое благоприятное начало для эволюции колеса!

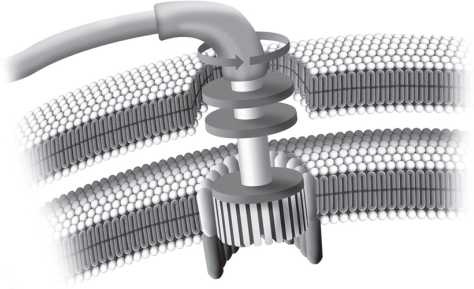

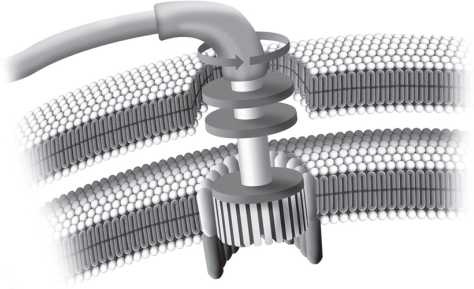

Но вот мы наконец добрались до рассказчика. Есть крошечные организмы, которые изобрели колесо. Возможно, это колесо было также первым в истории аппаратом движения– учитывая, что первые два миллиарда лет жизнь на планете была представлена исключительно бактериями. Многие бактерии, в том числе ризобия (Rhizobium), плавают при помощи нитевидных спиралевидных винтов, каждый из которых приводится в движение непрерывно вращающимся валом. Раньше считалось, что эти “жгутики” виляют, как собачьи хвосты, а видимость спирального вращения объясняли волной возмущения, которая передается вдоль жгутика – по примеру змеи. Но правда оказалась гораздо интереснее. Жгутик бактерии присоединен к валу, который свободно вращается в отверстии, проходящем через стенку клетки. То есть это настоящая ось со свободно вращающейся втулкой. Она приводится в движение молекулярным моторчиком, который работает по тем же биофизическим принципам, что и мышца. Однако мышца – это двигатель возвратно-поступательного действия, который после сокращения должен растянуться, чтобы совершить новое усилие. А бактериальный “двигатель” постоянно в движении, как турбина.

Настоящая ось с втулкой приводится в движение молекулярным «двигателем».

Тот факт, что колесо изобрели самые крошечные существа, указывает на вероятную причину, по которой этого не сделали крупные организмы: крупному животному нужны крупные колеса. Животные не могут собрать колеса: их пришлось бы выращивать. А для обеспечения работы такого большого органа потребовалась бы кровь или некий ее аналог – и, вероятно, что-то вроде нервов. Думаю, не нужно объяснять, насколько сложно обеспечить свободно вращающийся орган кровеносными сосудами (не говоря уже о нервах), которые не завязывались бы в узлы. Возможно, решение проблемы существует. Но нечего удивляться тому, что оно не найдено.

Инженеры, наверное, предложили бы использовать концентрические сосуды, которые поставляли бы кровь через середину оси в середину колеса. Но как выглядели бы промежуточные звенья? Ведь эволюционное усовершенствование напоминает восхождение на гору. Инженерная мысль может позволить себе скачки, однако в эволюции вершины можно достигнуть лишь путем восхождения. Случай колеса – один из тех, когда техническое решение лежит на поверхности, но для эволюции недостижимо. Поэтому оно не появилось у крупных животных, но оказалось доступным бактериям.

Филип Пулман в трилогии “Темные начала” решает проблему крупных животных весьма оригинальным и “биологичным” способом. Он придумал добродушных хоботных мулефа, живущих в симбиозе с гигантским деревом. Это дерево образует твердые, круглые, похожие на колесо стручки. На ногах мулефа гладкая роговая шпора, точно соответствующая отверстию в середине стручка. И, надевая на эти шпоры стручки, животные пользуются ими как колесами. Деревья тоже извлекают пользу от сотрудничества: когда “колесо” изнашивается, семена рассыпаются. В отверстие для оси мулефа стручки выделяют высококачественное смазочное вещество. Четыре ноги мулефа расположены так: передняя и задняя нога на средней линии тела (на них надеваются колеса), а две оставшихся ноги, посередине тела, расставлены в стороны. Ими животное отталкивается от земли, как при езде на старинном велосипеде без педалей. Пулман отмечает, что такая система возможна лишь благодаря геологическим особенностям придуманного мира: выходы базальта на поверхность там образуют длинные “дороги” в саванне.