Онлайн книга «Рассказ предка. Паломничество к истокам жизни»

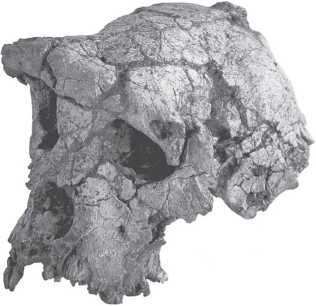

Итак, двуногий оррорин жил подозрительно близко к рандеву № 1. А вот череп, недавно найденный в Чаде, в Южной Сахаре, группой французских ученых во главе с Мишелем Брюне, является даже большей угрозой для общепринятых представлений. Отчасти потому, что он очень древний, а отчасти потому, что он обнаружен далеко к западу от Восточно-Африканской рифтовой долины. Об этом мы еще поговорим: многие ученые считали, что ранняя эволюция гоминид связана с регионом к востоку от этой долины. Черепу дали имя Тумай (“надежда на жизнь” на местном языке горан) и название сахелянтроп (Sahelanthropus tchadensis) – по области Сахель. Это довольно интересный череп: спереди он почти как человеческий (лицевая часть не выступает вперед, как у шимпанзе или гориллы), а сзади похож на череп шимпанзе, в том числе размером черепной коробки. Надбровные дуги сахелянтропа очень хорошо развиты, а череп даже толще, чем у гориллы. Это позволяет предположить, что Тумай был самцом. Зубы у него довольно сильно похожи на человеческие, особенно толщиной эмали, которая занимает промежуточное положение между шимпанзе и человеком. Большое затылочное отверстие выдвинуто вперед сильнее, чем у шимпанзе или гориллы. Это навело Брюне на мысль, что Тумай ходил на двух ногах (с этим не все согласны). Хорошо было бы иметь доказательства в виде костей таза и ног – однако, увы, пока ничего не нашлось, кроме черепа.

Череп сахелянтропа (Sahelanthropus tchadensis), или Тумай. Найден в 2001 году в области Сахель (Чад) Мишелем Брюне и его коллегами.

В этом районе нет вулканических пород, по которым можно было бы провести радиометрическое датирование, и Брюне пришлось использовать в качестве индикаторов другие близлежащие окаменелости. Полученные данные сравнивали с уже известными данными по фауне из других частей Африки, для которых имелись точные датировки. Сравнение показало, что возраст Тумая составляет 6–7 млн лет. Брюне и его коллеги считают, что их находка старше, чем оррорин – это, как нетрудно догадаться, вызывает праведный гнев первооткрывателей оррорина. Бриджит Сеню из Национального музея естественной истории в Париже объявила Тумая “самкой гориллы”, а ее коллега Мартин Пинкер заявил, что клыки Тумая типичны “для большой самки обезьяны”. Напомню, это те же ученые, которые (возможно, справедливо) отказались принимать всерьез “человеческие” амбиции ардипитека – соперника “их” оррорина – на звание самого древнего из людей. Другие специалисты приняли Тумая радушнее: “удивительный”, “восхитительный”, “произведет эффект небольшой атомной бомбы”.

Если обнаружившие их ученые не ошибаются и оррорин с Тумаем действительно ходили на двух ногах, наша стройная схема происхождения человека может пошатнуться. Ведь мы полагаем, что эволюционные изменения равномерно заполняют отведенное им время. То есть если между рандеву № 1 и современным Homo sapiens прошло 6 млн лет, то количество изменений должно равномерно распределиться по этому промежутку. Но на самом деле оррорина и Тумая от времени жизни сопредка № 1 отделяет лишь небольшой промежуток. Согласно молекулярным данным, именно сопредок № 1 был точкой расхождения эволюционных линий шимпанзе и человека. По некоторым оценкам, оррорин и Тумай жили даже немного раньше сопредка № 1.

Допустим, молекулярные и ископаемые датировки верны. Тогда у нас четыре варианта (или комбинация этих вариантов), которые удовлетворяют требованиям оррорина и Тумая.

1. Оррорин и (или) Тумай ходили на четырех конечностях. Это не так невероятно, как кажется. Однако, поскольку три остальных варианта эту возможность не предусматривают, предположим, что это не так – иначе нам не о чем будет спорить.

2. Сразу после сопредка № 1, который, как и шимпанзе, ходил на четырех конечностях, произошел эволюционный взрыв. После сопредка № 1 Тумай и оррорин, уже больше похожие на человека, перешли к двуногому передвижению так быстро, что датировать все эти события отдельно почти не представляется возможным.

3. Человеческие признаки, например двуногость, появлялись в эволюции больше одного раза – может быть, даже многократно. Возможно, оррорин и Тумай – это просто ранние “эксперименты” африканских человекообразных обезьян с двуногостью. (Возможно, что и с другими человеческими признаками тоже.) Согласно этой гипотезе, оррорин и Тумай могли жить раньше сопредка № 1 и при этом уже ходить на двух ногах. В таком случае наша эволюционная линия – более поздняя попытка встать на ноги.

4. Шимпанзе и гориллы – потомки больше похожих на человека и, возможно, даже двуногих предков, которые позднее вернулись к передвижению на четырех конечностях. Согласно этой гипотезе, сопредком № 1 мог быть, например, Тумай.

У трех последних гипотез есть слабые места. Многие ученые сомневаются насчет датировок или предполагаемой двуногости Тумая и оррорина. Но предположим, что сомневаться здесь не в чем, и рассмотрим три гипотезы, предполагающие давнее возникновение двуногости. Теоретически они равновероятны. Из “Рассказа Галапагосского вьюрка” и “Рассказа Двоякодышащей рыбы” мы узнаем, что эволюция может идти и очень медленно, и очень быстро. Так что теория № 2 на самом деле правдоподобна. В “Рассказе Сумчатого крота” мы услышим, что эволюция может несколько раз проходить одним и тем же путем – или параллельными. Так что ничего невероятного нет и в теории № 3. Теория № 4 на первый взгляд кажется самой странной. Мы привыкли думать, что “произошли” от обезьян – а теория № 4 переворачивает все с ног на голову. Более того, она может даже оскорбить человеческое достоинство (по своему опыту скажу, что ее часто воспринимают как шутку). Кроме того, существует так называемый закон Долло, согласно которому эволюция является необратимой, и может показаться, что теория № 4 нарушает этот закон.

Однако услышав “Рассказ Слепой пещерной рыбы”, в котором пойдет речь о законе Долло, мы поймем, что это не тот случай. По существу, в теории № 4 нет ошибок. Шимпанзе ничто не мешало пройти “человекоподобную” двуногую стадию, а потом вернуться к четвероногому обезьяньему облику. Кстати, эта идея была изложена Джоном Гриббином и Джереми Шерфа в книгах “Загадка обезьяны” и “Первый шимпанзе”. Они даже предположили, что шимпанзе произошли от грацильных австралопитеков (например “Люси”), а гориллы – от массивных австралопитеков (например OH у). В поддержку этого вызывающего предположения авторы приводят на удивление веские аргументы. Они делают акцент на одной из теорий эволюции человека, которая довольно долго была широко признанной. Согласно этой теории, люди – это ювенильные обезьяны, которые стали половозрелыми. Иначе говоря, мы вроде шимпанзе, которые никогда не повзрослеют.

В “Рассказе Аксолотля” я подробнее расскажу о неотении. Аксолотль – это личинка-переросток, головастик с половыми органами. В классическом эксперименте Вилема Лауфбергера аксолотль в результате инъекций гормонов превращался во взрослую саламандру неизвестного вида. (Позднее Джулиан Хаксли повторил эксперимент, не зная о предшествующей работе. В англоговорящих странах больше известен второй эксперимент.) В эволюции аксолотля взрослая стадия “отрезана”. Под влиянием гормона аксолотль вырос во взрослую особь. Реконструированную таким образом взрослую саламандру прежде никто не встречал в природе. Так была восстановлена последняя стадия жизненного цикла.