Модель большого взрыва. Согласно крайней версии этой модели, меловую катастрофу пережил всего один вид млекопитающих, который стал своего рода палеоценовым Ноем. Сразу после катастрофы его потомки приступили к взрывному размножению и расселению. В данной модели большинство рандеву происходят сразу после катастрофы, по нашу сторону мел-третичной границы.

Модель замедленного взрыва предполагает, что сразу после катастрофы наблюдался взрыв разнообразия млекопитающих. Согласно этой теории, млекопитающие произошли не от одного только Ноя, поэтому в данной модели большая часть рандеву предшествует мел-третичной границе. После внезапного исчезновения динозавров многочисленные линии мелких, похожих на землероек млекопитающих заполнили экологические ниши динозавров. Одни “землеройки” стали плотоядными, другие – приматами, и так далее. Эти линии “землероек”, которые, впрочем, были довольно похожи, имели каждая свою родословную, а их общий предок жил еще в меловом периоде, при динозаврах. До мел-третичной границы линии эволюционировали независимо. Затем, после вымирания динозавров, в линиях более или менее одновременно произошло нечто вроде взрывного видообразования. Суть данной модели в том, что общие предки современных млекопитающих жили задолго до мел-третичной границы, хотя до исчезновения динозавров они слабо отличались друг от друга внешним видом и образом жизни.

Модель без взрыва. Здесь мел-третичная граница вообще не рассматривается как событие, нарушившее непрерывность эволюции млекопитающих. Согласно этой модели, млекопитающие эволюционировали как ни в чем не бывало и до мел-третичной границы, и после. Как и в модели замедленного взрыва, общие предки современных млекопитающих жили до мел-третичной границы. Но в этой модели ко времени вымирания динозавров различные ветви млекопитающих успели довольно сильно разойтись.

Молекулярные (в основном) и геологические (все чаще) данные свидетельствуют в пользу модели замедленного взрыва. Большинство основных точек ветвления на филогенетическом древе млекопитающих датируются меловым периодом. Однако большинство млекопитающих в эпоху динозавров были очень похожи. Так было до тех пор, пока вымирание динозавров не предоставило млекопитающим возможность ворваться в эпоху млекопитающих – кайнозой. Некоторые представители основных линий млекопитающих не очень изменились с тех времен и поэтому до сих пор похожи друг на друга – несмотря на то, что их общие предки жили в глубокой древности. Так, обыкновенные землеройки и длиннохвостые, или землеройковые, тенреки внешне очень сходны. Судя по всему, это сходство возникло не в результате конвергентной эволюции, а сохранилось с давних времен. Их общий предок (сопредок № 13) жил, как принято считать, около 105 млн лет назад, то есть от мел-третичной границы его отделяло примерно то же время, как от мел-третичной границы – от современности.

Рандеву № 9

Шерстокрылы и тупайи

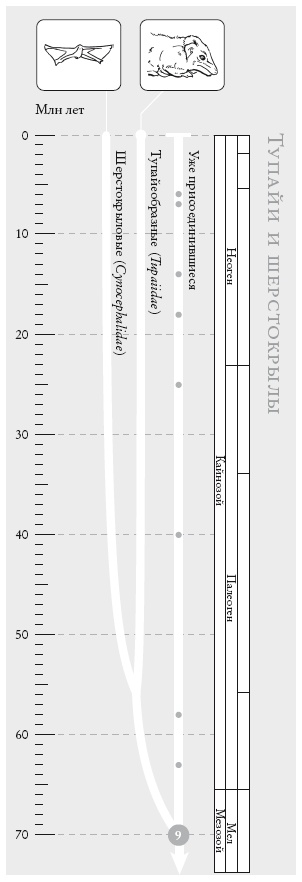

Рандеву № 9 назначено 70 млн лет назад. Это эпоха динозавров, и расцвет млекопитающих еще не начался. Кстати, именно тогда начался расцвет цветковых растений. Несмотря на то, что они уже давно были разнообразными, их распространение сдерживало постоянное разрушение ландшафта: неуклюжие динозавры вырывали растения с корнем, пожары уничтожали леса. Однако к рандеву № 9 цветковые растения все-таки успели эволюционировать и уже включали ряд деревьев верхнего яруса, а также многочисленные кустарники подлеска. Сопредок № 9 – наш прародитель примерно в десятимиллионном поколении – объединяет нас с двумя группами похожих на белок млекопитающих. Точнее, представители первой группы похожи на белок, а второй – скорее на белок-летяг. Сейчас известно восемнадцать видов тупай и два вида шерстокрылов, или “летающих лемуров”. Все они обитают в Юго-Восточной Азии.

Все тупайи похожи друг на друга и относятся к семейству тупайевые (Tupaiidae). Большинство их, подобно белкам, живет на деревьях. Некоторые виды тупай настолько похожи на белок, что даже имеют такие же длинные и пушистые хвосты. Это сходство, однако, поверхностно. Белки – грызуны, тупайи – определенно нет. Кто же они? Землеройки?

[32] Или приматы, как считают некоторые ученые? Или ни то, ни другое? Поскольку это спорные вопросы, ученые выделили их в отряд тупайеобразные – Scandentia (от лат. scandere – лазать). На филогенетическом древе он занимает неопределенное положение. Однако мы не можем просто вынести эту проблему за скобки. В “Рассказе Шерстокрыла” я объясню свое решение объединить шерстокрылов и тупай в точке, предшествующей нашей с ними встрече.

Тупайи и шерстокрылы. Это одно из самых спорных в книге филогенетических деревьев (см. «Рассказ Шерстокрыла»). Приведенную схему, где 16 видов тупай группируются с двумя видами шерстокрылов, образуя сестринскую по отношению к приматам группу, поддерживают некоторые специалисты по молекулярной систематике. Датировка этого (и следующего) рандеву остается спорной.

На рис. (слева направо): малайский шерстокрыл (Cynocephalus variegatus), малайская тупайя (Tupaia belangeri).

Шерстокрылов долго называли летающими лемурами. Можно справедливо возразить, что они и не “летающие”, и не “лемуры”. Впрочем, последние данные указывают, что они даже ближе к лемурам, чем думали те, кто дал им это название. И хотя шерстокрылы, в отличие от летучих мышей или птиц, не способны к активному полету, они искусно планируют по воздуху. Филиппинский шерстокрыл (Cynocephalus volans) и малайский шерстокрыл (C. variegatus) образуют отряд Dermoptera (кожистокрылые). У этих шерстокрылов имеется большая кожистая перепонка (патагий), напоминающая парашют. Она имеется и у белок-летяг Америки и Евразии, а также у далеких родственников шерстокрылов – африканских шипохвостых летяг – и у сумчатых планирующих животных Австралии и Новой Гвинеи. В отличие от других планирующих млекопитающих, у шерстокрылов перепонка охватывает не только конечности, но и хвост, и простирается до кончиков пальцев. Кроме того, шерстокрылы с “крыльями” 70 сантиметров в размахе являются самыми крупными из всех планирующих млекопитающих. Шерстокрылы могут преодолеть по воздуху более 70 метров, почти не потеряв при этом высоту.

Тот факт, что перепонка у шерстокрылов тянется до кончика хвоста и пальцев, указывает на то, что они специализированы сильнее других планирующих животных. И действительно, на земле они довольно беспомощны. Этот недостаток они с лихвой восполняют в воздухе. Это требует бинокулярного зрения: не так-то просто в темноте взять курс на нужное дерево и опуститься на него. И в самом деле, у шерстокрылов большие глаза, которые обеспечивают бинокулярное зрение и способность хорошо видеть в темноте.

У шерстокрылов и тупай необычные репродуктивные системы, причем совершенно разные. Шерстокрылы в этом отношении похожи на сумчатых: их детеныши появляются на свет на ранней стадии эмбрионального развития. Не имея сумки, мать использует для этой цели свою перепонку. Хвостовая часть перепонки заворачивается вперед, образуя сумку, в которой сидит детеныш (обычно единственный). Мать при этом нередко висит вниз головой, и тогда ее перепонка превращается в подобие люльки.