Как и любая другая полезная адаптация, мозговой механизм строительства плотин должен был эволюционировать путем отбора генов. В системе проводки мозга, отвечающей за строительство плотин, должны были существовать генетические варианты, обеспечивавшие строительство плотин повышенного качества, которые с более высокой вероятностью выживали в генофонде бобров. То же происходит со всеми остальными дарвиновскими адаптациями. Но что из этого есть фенотип? На каком звене в цепочке причинно-следственных связей мы можем сказать: здесь генетические различия проявили свой эффект? Отвечу снова: на любом звене, где различие это заметно. Система проводки мозга? Да, наверняка. Клеточные химические процессы, которые в ходе эмбриологического развития создают такую систему? Конечно. А также поведение – симфония мышечных сокращений, которая и составляет поведение, – это самый настоящий фенотип. Различия в строительном поведении – это, без сомнения, проявления различий в генах. И, точно так же, следствия этого поведения вполне можно назвать фенотипом генов. Какие следствия? Плотины, конечно, а также запруды, поскольку они являются следствиями плотин. На различия между запрудами влияют различия между плотинами, как на различия между плотинами влияют различия между поведенческими паттернами, которые, в свою очередь, следствия различий между генами. Можно сказать, что свойства плотин или запруд – это настоящие фенотипические проявления генов.

Обычно биологи рассматривают фенотипические проявления гена как нечто, ограниченное кожей особи, несущей этот ген. Но из “Рассказа Бобра” видно, что это необязательно так. Фенотип гена может выходить за пределы организма. Птичьи гнезда – это расширенные фенотипы. Их формы и размеры, вычурные трубы и воронки, которые строят некоторые птицы, – дарвиновские адаптации, которые должны были эволюционировать за счет избирательного выживания альтернативных генов. Гены строительного поведения? Да. Гены, создающие систему проводки в мозге так, чтобы мозг умел строить гнезда правильной формы и размера? Да. Гены гнезд правильной формы и размера? Да. Но ведь гнезда строят из травы, веток или грязи, а не из клеток птицы? Да, но это неважно, когда мы говорим, влияют ли различия между генами на различия между гнездами. Если влияют, то гнезда – настоящие фенотипы генов. А различия между генами, несомненно, влияют на различия между гнездами, иначе как они совершенствовались бы в ходе естественного отбора?

Такие вещи, как гнезда или плотины (и запруды), – вполне очевидные примеры расширенных фенотипов (см. вкладку). Но есть и другие примеры, где логика немного более… ну, широкая. Например, можно сказать, что гены паразита фенотипически проявляются в телах хозяев. Это утверждение верно и тогда, когда паразиты не живут в телах хозяев, как, например, кукушки. Многие примеры коммуникации у животных – например, когда самец канарейки поет для самки и ее яичники растут, – можно переписать на языке расширенного фенотипа. Но это уведет нас слишком далеко от бобра, чей рассказ мы завершим так: в благоприятных условиях запруда может простираться на несколько километров, и это делает ее самым большим в мире фенотипом гена.

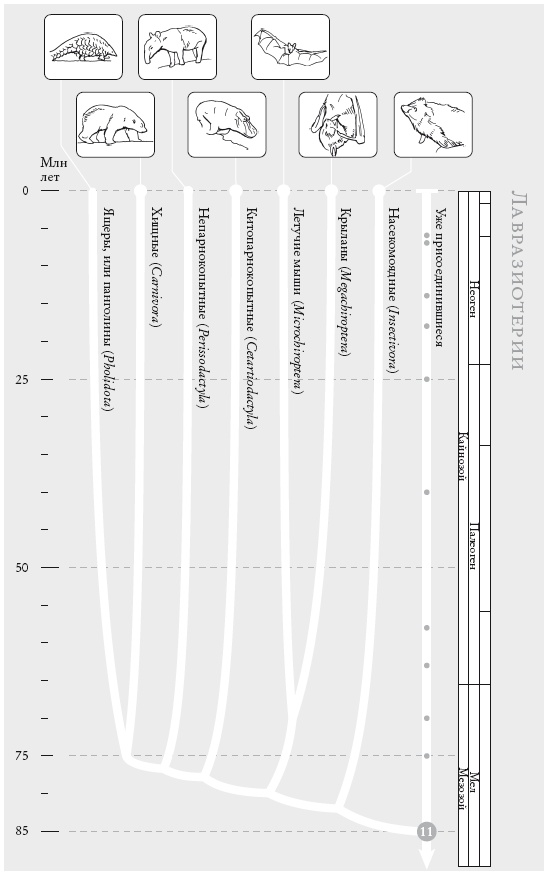

Лавразиотерии. В начале XXI века генетические исследования совершили переворот в систематике млекопитающих. Сейчас выделяют четыре основных группы плацентарных млекопитающих. Одна из них – группа, к которое относимся мы сами (она состоит в основном из грызунов и приматов). Ближайшая родственная нам группа включает ок. 2 тыс. видов лавразиотериев. Представленную здесь филогению лавразиотериев сторонники новой систематики млекопитающих считают достаточно надежной.

Нарис. (слева направо): саванный панголин, или степной ящер (Manis temminckii); белый медведь (Ursus maritimus); чепрачный тапир (Tapirus indicus); обыкновенный бегемот, или гиппопотам (Hippopotamus amphibius); австралийский ложный вампир (Macroderma gigas); индийская летучая лисица (Pteropus giganteus); обыкновенный, или европейский, еж (Erinaceus europaeus).

Рандеву № 11

Лавразиотерии

Около 85 млн лет назад, в тепличном мире верхнего мела, мы встречаем сопредка № 11 – нашего прародителя примерно в 25-миллионном поколении. Здесь к нам присоединяется группа гораздо более пестрая, чем грызуны и кролики. Специалисты по систематике признают общность происхождения входящих в нее животных, объединяя их в группу лавразиотериев. Впрочем, используется это название редко: слишком разношерстная подобралась компания. Все грызуны похожи друг на друга: эта схема оказалась удачной и позволила им расселиться по Земле и дать огромное разнообразие видов. Что касается лавразиотериев, то эта группа настолько же нескладная, насколько нескладно ее название. Лавразиотерии – это совершенно не похожие друг на друга млекопитающие, которых объединяет лишь одно: они встретились друг с другом “раньше”, чем с нами. Все они возникли в Лавразии.

Удивительно пестрая группа: одни летают, вторые плавают, третьи бегают – и при этом поглядывают друг на друга с опаской. Они принадлежат к семи отрядам: панголины (Pholidota), Carnivora, или хищные (собаки, кошки, гиены, медведи, ласки, тюлени и так далее), Peris-sodactyla, или непарнокопытные (лошади, тапиры и носороги), Cetar-tiodactyla, киты вместе с парнокопытными (антилопы, олени, коровы, верблюды, свиньи, гиппопотамы и кое-кто еще), Microchiroptera и Megachiroptera, или рукокрылые (мелкие и крупные летучие мыши соответственно), и Insectivora, или насекомоядные (кроты, ежи и землеройки, но не прыгунчики или тенреки: с ними мы встретимся на рандеву № 13).

Название Carnivora означает просто-напросто “мясоеды”. Однако мясоедение в животном мире независимо возникало сотни раз. Далеко не все плотоядные относятся к отряду хищные (например, пауки плотоядны, как и вымершее копытное Andrewsarchus, самое крупное плотоядное животное со времен гибели динозавров), и не все, относящиеся к отряду хищные, плотоядны (вспомните большую панду, которая ест почти исключительно бамбук). Среди млекопитающих хищные, судя по всему, образуют настоящую монофилетическую группу, представители которой произошли от одной предковой формы. Кошки (включая львов, гепардов и саблезубых), собаки (включая волков, шакалов и гиеновидных собак), ласки и их родственники, мангусты и их родственники, медведи (включая панд), гиены, росомахи, тюлени, морские львы и моржи: все они входят в отряд хищные и происходят от предкового вида, который, живи он сейчас, относился бы к тому же отряду.

Хищникам и их жертвам приходится соревноваться друг с другом в скорости, и неудивительно, что они эволюционировали в сходном направлении. Для бега нужны длинные ноги, поэтому крупные хищные и травоядные лавразиотерии независимо и разными способами удлинили свои конечности, используя для этого кости, которые у нас скрыты в кистях (пястная кость) или в стопах (плюсневая кость). Длинная кость средней части лошадиной ноги – это увеличенная третья пястная (плюсневая) кость, сросшаяся с грифельной и сесамовидной костями, а те, в свою очередь, представляют собой рудименты второй и четвертой пястных (плюсневых) костей. У антилоп и других парнокопытных животных длинная кость ноги образовалась в результате сращения третьей и четвертой пястных (плюсневых) костей. У хищных пясть и плюсна также удлинены, однако пять костей в их составе остаются свободными – в отличие от лошадей, коров и остальных копытных животных, у которых указанные кости либо сливаются друг с другом, либо исчезают.