Нет. Корреляция между степенью полового диморфизма и численностью гарема довольно слаба. И размер тела – лишь один из индикаторов конкурентоспособности. Для морских слонов-самцов размер имеет значение потому, что они завоевывают гаремы в поединках. Судя по всему, размер имеет значение и у гоминид. Но вместо физической силы могут применяться любые другие виды силы, позволяющие самцам контролировать много самок. Во многих обществах эту роль играет политическое влияние. Человек, который является другом лидера – а лучше самим лидером, – обладает значительными возможностями: он может запугивать соперников так же, как крупный самец тюленя запугивает мелкого. Неравенство может быть экономическим. В этом случае сражаться за самок не нужно: их можно купить. Или заплатить солдатам, которые завоюют их для вас. Султан или император мог быть человеком невзрачным, но он все равно ухитрялся заполучить такой гарем, какого нет и у самого крупного тюленя. Я вот о чем: даже если у австралопитеков половой диморфизм был выражен сильнее, чем у нас, то после австралопитеков эволюция человека не обязательно подразумевала отказ от многоженства. Возможно, мужчины для поединков с соперниками просто выбрали другое оружие и вместо гигантского размера и физической силы стали использовать экономическое влияние и политическое запугивание. Однако, возможно, мы действительно двинулись в сторону подлинного равенства полов.

Те, кто питает отвращение к гендерному неравенству, могут тешить себя надеждой, что от “культурного” многоженства, пожалуй, избавиться проще, чем от многоженства, основанного на грубой силе. На первый взгляд кажется, что именно это и произошло в таких обществах, как христианские (кроме мормонов), которые официально стали моногамными. Я говорю “на первый взгляд” и “официально” потому, что, судя по некоторым данным, внешне моногамные общества не совсем таковы. Лаура Бетциг, историк с умом дарвинистского склада, обнаружила доказательства того, что внешне моногамные общества, например древнеримское и средневековое европейское, были по существу полигинными. Может, у богатого аристократа или феодала и была всего одна законная жена, но де-факто у него был гарем из рабынь или служанок, жен и дочерей арендаторов. Бетциг приводит и данные, касающиеся священников – даже тех, которые, как предполагалось, давали обет безбрачия.

По мнению некоторых ученых, эти исторические и антропологические данные наряду с умеренным половым диморфизмом у человека говорят о том, что мы эволюционировали в условиях полигинной системы размножения. Однако половой диморфизм – не единственная подсказка из биологии. Другая интересная зацепка – размер.

У самцов шимпанзе и бонобо, наших ближайших родственников, яички чрезвычайно крупные. Эти виды не полигинны, как гориллы, но и не моногамны, как гиббоны. Самки шимпанзе в период течки нередко совокупляются с несколькими самцами. Такое беспорядочное спаривание (промискуитет) нельзя назвать полиандрией, потому что полиандрия – это устойчивая связь одной самки с несколькими самцами. Промискуитет не предполагает определенной схемы полового диморфизма. Английский биолог Роджер Шорт так объяснил феномен крупных яичек: гены шимпанзе передавались от поколения к поколению в сперматозоидах, которым приходилось конкурировать со спермой других самцов в теле одной и той же самки. В такой ситуации важно располагать как можно большим числом сперматозоидов, а для этого необходимы крупные яички. У самца гориллы, напротив, яички маленькие, зато у него могучие плечи и огромная, как барабан, грудь. Гены гориллы конкурируют посредством поединков между самцами и демонстрационных ударов в грудь. Это помогает самцам завоевывать самок и предотвращает конкуренцию спермы внутри тела самки. Шимпанзе же соперничают через посредничество сперматозоидов. И поэтому у горилл мы наблюдаем выраженный половой диморфизм и маленькие яички, а у шимпанзе – крупные яички и умеренный половой диморфизм.

Мой коллега Пол Харви и его коллеги, в том числе Роджер Шорт, проверили эту идею. Они сравнили различных представителей человекообразных обезьян и обезьян Старого и Нового Света, взвесив яички приматов двадцати видов (то есть пошли в библиотеку и проанализировали соответствующие данные), сделав поправку на то, что у крупных животных и яички в среднем крупнее. Они действовали так же, как ученые из “Рассказа Человека умелого”, изучавшие мозги.

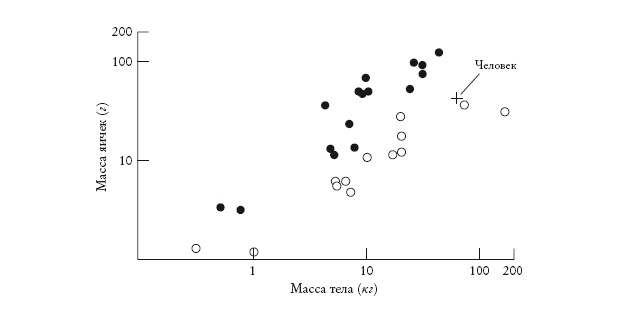

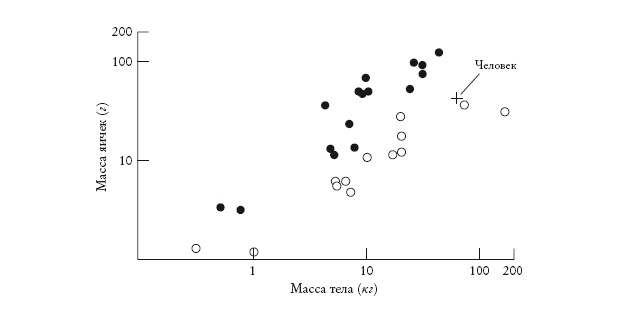

Логарифмическое соотношение массы яичек у самцов и массы тела. Каждой точке соответствует один вид приматов. Harvey and Pagel [132].

Каждый род они поместили на график массы яичек относительно массы тела и по причинам, указанным в “Рассказе Человека умелого”, и взяли логарифмы. Точки на графике оказались сгруппированы по прямой линии: внизу оказались игрунки, а сверху – гориллы.

Результаты эти весьма любопытны. Черными точками на схеме обозначены животные, у которых, как у шимпанзе, самки спариваются с несколькими самцами. У таких животных, скорее всего, наблюдается конкуренция спермы. Сами шимпанзе оказались вверху на графике. Пустыми кружками обозначены животные с такими системами размножения, при которых конкуренции спермы не происходит. Это либо гаремные животные, например гориллы (пустой кружок далеко справа), либо строго моногамные виды, например гиббоны.

Разрыв между пустыми и закрашенными кружками впечатляет

[45]. Похоже, гипотеза о конкуренции спермы подтвердилась. И теперь нам, разумеется, хочется знать, где на графике мы сами. Видите крестик? Судя по всему, мы относимся скорее к группе пустых кружков, чем к группе черных кружков. Мы не похожи на шимпанзе, и, по всей вероятности, в нашей эволюции не было этапов, на которых нам приходилось прибегать к конкуренции спермы. Но график ничего не говорит о том, была ли наша система размножения такой, как у горилл (гарем), или как у гиббонов (строгая моногамия). Здесь можно вспомнить о степени нашего полового диморфизма и антропологических данных: все указывает на умеренную полигинию, то есть легкую склонность к образованию гаремов.

Не знаю, есть ли безусловные доказательства того, что наши недавние предки были умеренно полигинными. Если они существуют, то, надеюсь, не стоит напоминать, что это нельзя использовать как оправдание той или иной моральной или политической позиции. “Нельзя получить то, что должно быть, из того, что есть”. Эту фразу [философа Давида Юма] повторяют так часто, что я рискую показаться банальным. И все-таки она не перестает быть верной.

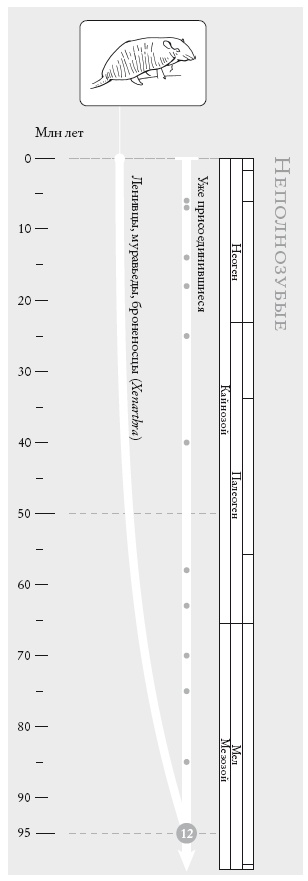

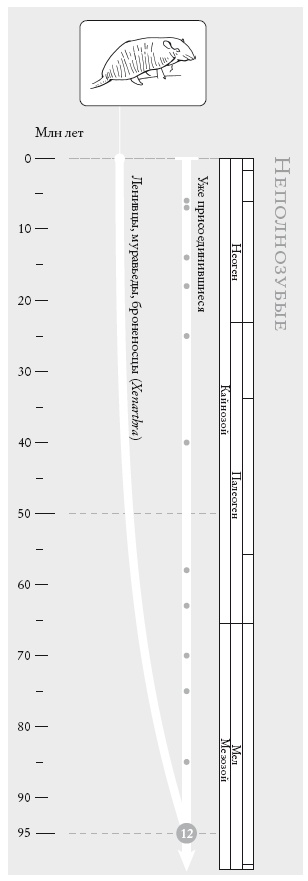

Неполнозубые. Из пяти основных групп плацентарных млекопитающих, выделяемых исходя из молекулярных данных, две древнейшие – это афротерии (рандеву № 13) и южноамериканские неполнозубые (ок. 30 видов ленивцев, муравьедов и броненосцев). Возможно, новые данные заставят поменять местами рандеву №№ 12, 13.