Австралинея – дом для впечатляющего числа сумчатых. Каждое из них играет примерно ту же роль, что и плацентарные млекопитающие на другом континенте. Бывают сумчатые “мыши” (точнее, “сумчатые землеройки”, потому что они едят насекомых), сумчатые “кошки”, “собаки”, “белки-летяги” и ряд других “двойников”. В некоторых случаях сходство поразительно. Белки-летяги, например американская летяга (Glaucomys volans), выглядят и ведут себя в точности как жители австралийских эвкалиптовых лесов, например сахарный летающий поссум (Petaurus breviceps) или изящная сумчатая летяга (Petaurusgracilis). Американские белки-летяги – это настоящие белки, родственные привычным для нас древесным белкам. Интересно, что в Африке нишу белки-летяги занимают так называемые шипохвостые летяги (Anomaluridae), которые, хотя и относятся к грызунам, настоящими белками не являются. Среди австралийских сумчатых также есть три линии планирующих по воздуху видов, у которых эта способность эволюционировала независимо. Вспомним плацентарных планирующих животных, которых мы встретили на рандеву № 9: загадочных “летающих лемуров” или шестокрылов, которые отличаются от белок-летяг и их сумчатых двойников тем, что планирующая мембрана у них охватывает хвост и все четыре конечности.

Тасманийский (сумчатый) волк (Thylacinus) – один из самых известных примеров конвергентной эволюции. Тилацинов иногда называют тасманийскими тиграми из-за полосатой спины, но название это не самое удачное. Гораздо больше они похожи на волков или собак. Когда-то тасманийские волки были распространены в Австралии и Новой Гвинее, а в Тасмании они сохранялись вплоть до недавнего времени. До 1909 года существовала премия за их скальпы. В 1930 году была застрелена последняя дикая особь, а в 1936 году в зоопарке Хобарта умер последний содержавшийся в неволе сумчатый волк. Во многих музеях есть чучела этих животных. Их легко отличить от собаки по полосам на спине. А вот их скелет отличить не так-то просто. Когда я учился в Оксфорде, студенты-зоологи на выпускном экзамене должны были идентифицировать сто образцов. Распространился слух, что если на экзамене дают череп собаки, лучше говорить, что это тасманийский волк – потому что такая очевидная вещь, как череп собаки, – скорее всего, ловушка. Но экзаменаторы пошли на двойной блеф: они предложили череп собаки. (Если вам интересно, скажу, что проще всего обнаружить разницу по двум заметным отверстиям в небной кости, которые характерны для всех сумчатых.) Динго – это, конечно, не сумчатые, а собаки, которых, видимо, завезли аборигены. Возможно, причиной вымирания тасманийского волка в Австралии отчасти стала конкуренция с динго. В Тасмании динго не появлялись, и, может быть, именно поэтому тасманийские волки сохранились там до прихода европейцев. Однако ископаемые указывают на то, что в Австралии были и другие виды тилацина, которые вымерли слишком рано, чтобы вину можно было возложить на людей или динго.

“Естественный эксперимент” с австралинейскими “альтернативными млекопитающими” часто иллюстрируют парными картинками, на которых австралинейское сумчатое сравнивается с его плацентарным двойником. Но не все экологические двойники похожи друг на друга. Например, плацентарного эквивалента поссума-медоеда не существует. Нет и сумчатого двойника китов, и нетрудно понять, почему: ведь помимо неудобства обращения с сумкой под водой, “киты” не могли оказаться в изоляции, которая позволила австралийским сумчатым эволюционировать независимо. По той же причине не существует и сумчатых летучих мышей. И хотя кенгуру можно считать сумчатым двойником антилоп, они все-таки выглядят по-другому: строение тела кенгуру определяется в основном их способом передвижения. Однако по питанию и образу жизни 68 видов австралинейских кенгуру и кенгуру-валлаби вполне соответствуют 72 видам антилоп и газелей. Конечно, перекрываются они не полностью. Некоторые кенгуру время от времени едят насекомых. Кроме того, найдены ископаемые остатки крупного хищного кенгуру. За пределами Австралии есть плацентарные млекопитающие, которые прыгают, как кенгуру, но в основном это мелкие грызуны (например тушканчики). Африканский долгоног – единственное плацентарное млекопитающее, которого можно принять за кенгуру (скорее, за маленького валлаби). Однажды мой коллега д-р Стивен Кобб, читавший лекцию по зоологии в Университете Найроби, был очень удивлен возмущенными возгласами студентов в ответ на сообщение, что кенгуру живут лишь в Австралии и Новой Гвинее.

Рандеву № 15

Однопроходные

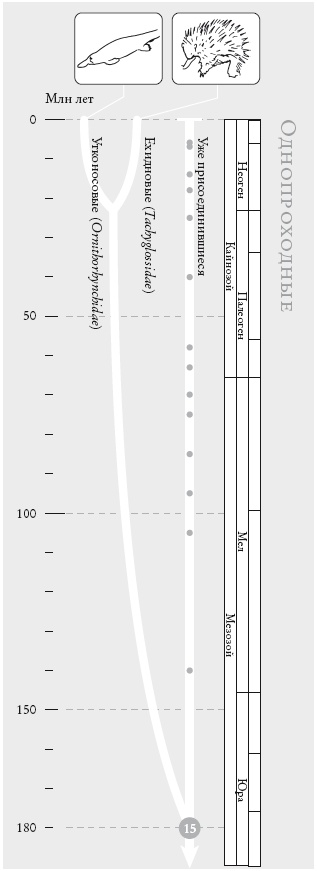

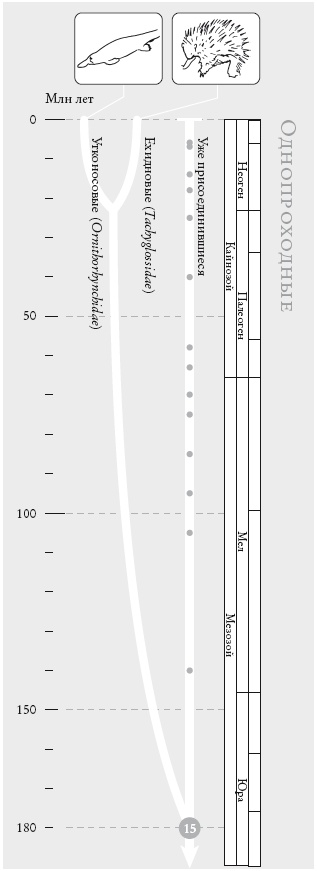

Рандеву № 15 назначено около 180 млн лет назад – в полумуссонном-полузасушливом мире нижней юры. Тогда южный континент Гондвана только начал сходиться с северным континентом Лавразией – впервые за время путешествия мы видим основные массивы суши соединенными в Пангею. Раскол Пангеи стал решающим событием в судьбе потомков сопредка № 15, нашего вероятного прародителя примерно в 120-миллионном поколении. Пилигримы, которые присоединяются здесь к остальным млекопитающим, представлены всего тремя родами: утконос (Ornithorhynchus anatmus), живущий в Восточной Австралии и Тасмании; австралийская ехидна (Tachyglossus aculeatus), обитающая в Австралии и Новой Гвинее; проехидна (Zaglossus), чей ареал ограничен высокогорьями Новой Гвинеи

[53]. Эти три рода известны как однопроходные.

Выше мы затрагивали тему островов-континентов как колыбелей крупных групп животных: Африка для афротериев, Лавразия для лавразиотериев, Южная Америка для неполнозубых, Мадагаскар для лемуров, Австралия для большинства современных сумчатых. Однако все больше данных говорит о том, что млекопитающие претерпели еще один раскол, более ранний. Согласно одной из теорий, млекопитающие задолго до гибели динозавров разделились на две крупные группы: австралосфениды и бореосфениды. (Приставка австрало– означает “южный”, борео-, соответственно, – “северный”.) Австралосфениды – древние млекопитающие, эволюционировавшие на южном континенте – Гондване. Бореосфениды, в свою очередь, эволюционировали на северном континенте – Лавразии – задолго до эволюции лавразиотериев, которых мы знаем сейчас. Однопроходные – единственные сохранившиеся представители австралосфенид. Все остальные млекопитающие звери (Theria), включая сумчатых (которые ассоциируются с Австралией), произошли от бореосфенид. Те животные, которые позднее расселились по осколкам Гондваны (например афротерии Африки и сумчатые Южной Америки), были бореосфенидами, мигрировавшими на юг, в Гондвану.

Однопроходные. Тело современных млекопитающих (ок. 5 тыс. видов) покрыто шерстью, они выкармливают детенышей молоком. Уже повстречавшиеся нам плацентарные и сумчатые млекопитающие возникли, как считается, в Северном полушарии в юрском периоде. Пять видов однопроходных – немногие представители некогда пестрой группы млекопитающих Южного полушария, сохранивших обыкновение откладывать яйца.

На рис. (слева направо): утконос (Ornithorhynchus anatinus), австралийская ехидна (Tachyglossus aculeatus).