Многие западные страны страдают от “эпидемии ожирения”. Ее проявления очевидны, но мне не нравится манера выражать ее в цифрах. Некоторая часть населения описывается как “клинически тучные” (clinically obese). Тут снова дискретное мышление настаивает на делении людей на тучных и нетучных. Но в жизни все устроено не так. Тучность – не дискретная величина. Мы можем оценить тучность каждого человека и затем вычислить статистику для группы. Подсчет числа людей, которые находятся выше некоего произвольно выбранного порога тучности, совершенно не показателен – хотя бы потому, что для этого нужно устанавливать порог и, возможно, его пересматривать.

То же дискретное мышление лежит в основе официальных данных о количестве людей, живущих “за чертой бедности”. Мы можем оценить бедность семьи на основе данных о ее доходе, предпочтительно в пересчете на вещи, которые эти люди реально могут купить. Можно сказать: “Икс беден, как церковная мышь” или “Игрек богат, как Крез” – и все поймут. Но иллюзорно точный подсчет числа людей, живущих по ту или иную сторону произвольно выбранной “черты бедности”, не имеет смысла: точность, которую предполагает подсчет процентов, противоречит бессмысленной искусственности “черты”. Черта – побочный эффект дискретного мышления. Еще деликатнее вопрос о различении “чернокожих” и “белых” в современном обществе, особенно американском (см. “Рассказ Кобылки”).

Еще пример. Английские университеты присуждают дипломы первой, второй и третьей категорий. В других странах университеты делают примерно то же: A, B, C и так далее. И вот что я хочу сказать. Студенты не делятся на хороших, посредственных и плохих. Не существует таких категорий. Экзаменаторы прилагают немало усилий, чтобы оценить успеваемость по шкале, выставляя оценки или баллы, которые затем добавляют к другим оценкам или обрабатывают иным способом. Баллы несут гораздо больше информации, чем классификация по одной из трех категорий. Однако в итоге оглашаются только дискретные категории.

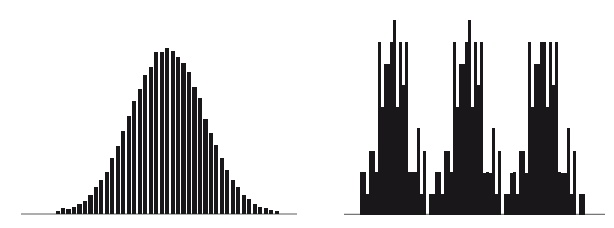

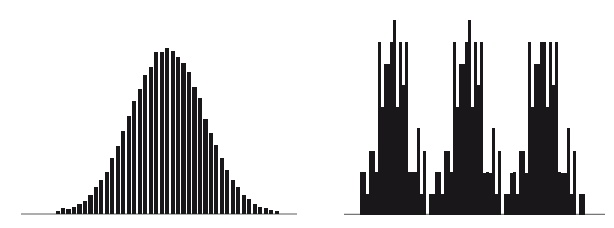

В большой выборке распределение способностей и умений студентов образует кривую нормального распределения, где несколько студентов успевают очень хорошо, несколько – очень плохо, а большинство находится между ними. Эта кривая может не быть симметричной, но чем больше выборка, тем более гладкой будет кривая.

Некоторые экзаменаторы (особенно – надеюсь, меня простят – по гуманитарным предметам), похоже, и вправду верят в существование дискретной сущности “первоклассное мышление”. Они считают, что у студента оно либо есть, либо нет. Задача экзаменатора состоит в том, чтобы отделить первых от вторых, а вторых от третьих, – в некотором роде отделить агнцев от козлищ. Таким людям сложно понять, что в реальности существует непрерывный ряд переходных форм от чистых агнцев к чистым козлищам.

Если бы, вопреки моим ожиданиям, оказалось, что с увеличением выборки студентов распределение оценок приближается к дискретному распределению с тремя пиками, то было бы замечательно. Практика присуждения дипломов первой, второй и третьей степеней была бы оправданной. Но это не подтверждается – что неудивительно, принимая во внимание человеческое разнообразие. Разница между высшей и низшей точками одной категории сильнее, чем разница между высшими точками разных категорий. Куда справедливее было бы оглашать как-нибудь обработанные оценки. Однако дискретное мышление требует, чтобы мы помещали людей в ту или иную категорию.

Вернемся от агнцев и козлищ к эволюции, то есть к овцам и козам. Действительно ли виды дискретны – или же они переходят один в другой? Если рассматривать лишь современных животных, то ответ будет – да, виды дискретны. Исключения, например чайки и калифорнийские саламандры, встречаются редко. Но они очень показательны, потому что переводят понятие непрерывности, которое обычно относится к области времени, в пространство. Людей и шимпанзе, безусловно, связывает общий предок и непрерывная цепь промежуточных звеньев. Однако промежуточные звенья вымерли, а то, что осталось, формирует дискретное распределение. То же верно для людей и нечеловекообразных обезьян, для людей и кенгуру – за тем исключением, что промежуточные звенья вымерли раньше. Поскольку почти все промежуточные звенья уже вымерли, мы обычно с чистой совестью считаем, что виды дискретны. Однако нас интересует эволюционная история не только живых, но и мертвых. Когда мы рассматриваем всех когда-либо живших животных, а не только тех, что живут сейчас, мы видим, что любые два вида связывают непрерывные линии преемственности. Если заглянуть в историю, окажется, что даже такие очевидно дискретные современные виды, как овцы и собаки, связаны через общего предка непрерывной линией преемственности.

Эрнст Майр, выдающийся эволюционист XX века, называл иллюзию дискретности (философы называют ее эссенциализмом) главной причиной того, почему люди так поздно осознали идею эволюции. Платон, которого можно считать вдохновителем эссенциализма, полагал, что реальные вещи – это несовершенные отпечатки вечных идей. Где-то существует совершенный, идеальный кролик, который имеет такое же отношение к реальному кролику, как идеальный круг в математике – к кругу, нарисованному в пыли. И по сей день многие верят, что овцы есть овцы, а козы – это козы, и ни один вид не может дать начало другому, потому что в этом случае они должны были бы изменить свою “сущность”. Однако нет такой вещи, как сущность.

Ни один эволюционист не утверждает, что одни современные виды могут превращаться в другие. Кошки не превращаются в собак, а собаки – в кошек. Просто кошки и собаки произошли от общего предка, жившего десятки миллионов лет назад. Если бы промежуточные формы не вымерли, попытка отделить кошек от собак была бы обречена на провал, как в случае саламандр и чаек. Идеальные сущности тут ни при чем: отделение кошек от собак возможно лишь благодаря тому счастливому (с точки зрения приверженца эссенциализма) факту, что переходные формы вымерли. Платон наверняка посмеялся бы, узнав, что на самом деле именно несовершенство – случайность вымирания – позволяет отделить один вид от другого. То же относится и к отделению человека от наших родственников. Если бы мы обладали полной информацией и об ископаемых, и о современных видах, названия животных стали бы невозможными. Вместо названий нам пришлось бы использовать подвижные шкалы – как в случае слов “теплый”, “прохладный” и “холодный”, которые мы заменяем подвижными шкалами Цельсия и Фаренгейта.

Сейчас мыслящие люди принимают эволюцию как данность, и можно было бы надеяться, что эссенциализм в биологии будет наконец преодолен. Но, увы, пока этого не произошло. Эссенциализм не хочет сдавать позиции. Никто не спорит с тем, что Homo sapiens – это один вид (а многие скажут, что и род), а Pan troglodytes (шимпанзе) – другой. Но никто не спорит и с тем, что, если проследить линии человека и шимпанзе до общего предка, промежуточные формы сформируют континуум, в котором каждое поколение будет способно к скрещиванию со своими родителями и детьми.

Если следовать критерию скрещиваемости, каждая особь относится к тому же виду, что и ее родители. Это заключение кажется ожидаемым, если не сказать очевидным – пока мы не осознаем, что с точки зрения эссенциализма это недопустимое противоречие. Большинство наших предков на протяжении их эволюционной истории по всем критериям принадлежали к отличным от нас видам, и мы, разумеется, не могли бы с ними скрещиваться. В девоне, например, наши предки были рыбами. И, хотя скрещивание между рыбами и нами невозможно, мы связаны непрерывной цепочкой предков.