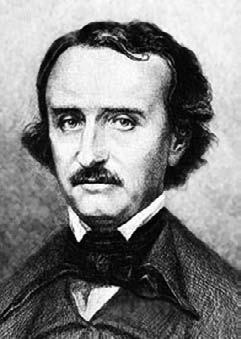

Эдгар По

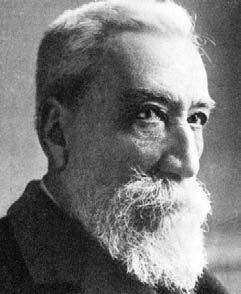

Анатоль Франс

Разумеется, высокий лоб – еще не гарантия творческой одаренности. Мы знаем выдающихся людей с невысоким лбом и легким мозгом (хотя бы Эдгар По или Анатоль Франс, объем мозга которого сопоставим с мозгом питекантропа), но статистически среди гениев и ярких талантов все-таки преобладают высоколобые. И быть может, совсем не случайно в Англии интеллектуалов зовут «высоколобыми», а в Америке – «яйцеголовыми»…

Подводя итоги, остается сказать, что мало болеть подагрой или обладать неустойчивой психикой, чтобы сделаться гением. Мы надеемся, что это достаточно очевидно и без подробных объяснений. Высокая психическая активность, усердие и феноменальная работоспособность – это, конечно, замечательно, но сами по себе они вряд ли в состоянии обеспечить исключительный результат.

Нужны талант, одаренность, вдохновение. С другой стороны, любые биологические «допинги», любая самая яркая индивидуальность могут быть

легко загублены при неправильном обучении и воспитании. Психофизиология – не панацея, нелепо было бы отрицать огромную роль социальных факторов во всем их многообразии. Вопреки распространенному убеждению, даже очень одаренным людям бывает нелегко состояться. Блестящие способности и умение преодолевать трудности далеко не всегда сопутствуют друг другу. Даже потенциальная гениальность может остаться нереализованной. Отсюда понятно, какую исключительно важную роль приобретают воспитание и обучение в самом широком смысле этого слова.

Почему вымерли динозавры

Динозавры, благополучно вымершие около 65 миллионов лет назад, были тварями жутковатыми – толстокожие, бронированные, сплошные зубы и когти. Например, тираннозавр рекс, крупнейший сухопутный хищник всех времен, мог одним неуловимым движением своих страшных челюстей запросто перекусить пополам носорога или слона. А вес травоядных ящеров с колоннообразными ногами достигал 30 и даже 50 тонн. И совсем не случайно палеонтологи, раскопав неподъемные кости очередного допотопного гада, нарекли его сейсмозавром, то есть ящером, сотрясающим землю. Длина этого чудища, по осторожным оценкам ученых, составляла 48–50 метров.

На протяжении без малого двухсот миллионов лет

[19] великолепные рептилии были полновластными хозяевами всех трех стихий: в первобытных морях плавали проворные ихтиозавры, напоминавшие современных дельфинов, по земле разгуливали многотонные диплодоки, а в небе высматривали добычу зубастые птеродактили. (Между прочим, размах крыльев этих летающих монстров иногда мог достигать 16 метров, что вполне сравнимо с габаритами боевого истребителя наших дней.)

Череп тираннозавра

А потом вдруг гигантские ящеры начали стремительно вымирать, им на смену пришли невзрачные, мелкие и ничем не примечательные создания, ведущие преимущественно ночной образ жизни. О внезапных и катастрофических изменениях в составе планетарной биоты

[20] на исходе мелового периода ученые знали уже в XVIII веке, и с тех пор этот загадочный феномен нередко именуют «Великим вымиранием».

Что же произошло? Обычно учебники рисуют такую незатейливую картину. Многочисленная и процветающая группа рептилий (как хищных, так и растительноядных), заселившая все экологические ниши планеты, вдруг неожиданно погибла – моментально и повсеместно. А поскольку серьезных конкурентов у этих гигантов тогда не было (млекопитающие ютились на задворках эволюции и впоследствии просто заняли опустевший дом), логично поискать некую внешнюю причину. Например, климатический катаклизм (резкое похолодание или, наоборот, потепление), вспышку сверхновой, сопровождаемую убийственными колебаниями гамма-фона, или смену магнитных полюсов, лишившую на время планету ее защитной оболочки.

С некоторых пор весьма популярной стала астероидная гипотеза. Дескать, в конце мелового периода на Землю рухнул огромный метеорит, выбросивший в стратосферу миллиарды тонн пыли, которая экранировала поверхность планеты, что привело к гибели зеленых растений, а вслед за ними – и всей остальной фауны. Вдобавок падение такого метеорита могло спровоцировать оживление земного вулканизма, что заметно усугубило ситуацию. Нужно заметить, что серьезные палеонтологи не особенно поддерживают такую точку зрения.

Откуда же возникла астероидная гипотеза? В середине 1960-х годов в геологических отложениях, датируемых рубежом мела и кайнозоя (примерно 67 миллионов лет назад), ученые обнаружили слой синей глины с аномально высоким содержанием редкого металла иридия (в 20 раз больше, чем в среднем в земной коре). В дальнейшем было найдено много подобных аномалий (в некоторых из них концентрация иридия превышала фоновую в 120 раз), причем все они оказались ровесниками – лежали на границе мела и кайнозоя.

Поскольку в земной коре иридия очень мало, а в метеоритном веществе (прежде всего в железных метеоритах, которые считают осколками планетных ядер) его находят в избытке, американский физик Альварес связал иридиевую аномалию с падением астероида. Он оценил его диаметр в 10–12 километров и даже указал место катастрофы – полуостров Юкатан, где удалось отыскать внушительный кратер около 150 километров в диаметре.

Падение такого астероида сильно встряхнуло бы нашу планету: волна цунами чудовищной силы и высоты опустошила бы побережья на десятки и сотни километров вглубь, а грандиозное пылевое облако надолго затмило бы солнце. Полугодовое отсутствие солнечного света погубило бы зеленые растения (процессы фотосинтеза приостановились бы), а затем (по пищевым цепочкам) и животных – как сухопутных, так и морских.

С тех пор как Альварес в 1980 году выдвинул свою импакт-гипотезу (от англ. impact – «удар»), прошло много времени. На сегодняшний день известно уже несколько десятков иридиевых аномалий, причем в геологических отложениях самого разного возраста, но связать их с массовой гибелью флоры и фауны не удается. Более того, в распоряжении геологов имеется целый ряд кратеров куда более впечатляющих, чем пресловутый юкатанский. Диаметр некоторых из них достигает 300 километров, однако с планетарной биотой (и это установлено достоверно) ровным счетом ничего серьезного не стряслось. Что вполне естественно, ибо биосфера – отнюдь не детский конструктор, элементы которого можно тасовать и складывать как попало, а стабильный гомеостат

[21], умеющий эффективно противостоять разного рода возмущениям.