Иногда термины «Интернет» и «Сеть WWW» (сокращенно Net и Web) считают просто синонимами, хотя речь идет о разных структурах. Net представляет собой коммуникационную сеть, a Web — банк информации. Считается, что создателем Web стал известный английский компьютерщик Тим Бернерс-Ли, работавший в Европейской лаборатории физики частиц в Женеве, где он занимался методикой сбора, обработки и хранения получаемой физиками информации. В 1980 году он разработал собственную концепцию и создал программу (шутливо названную индивидуальным заменителем памяти), которая, по его мнению, должна была «позволить собрать обрывки информации и связать родственные обрывки каким-либо образом. Желающий получить требуемую информацию должен просто пройти по цепочке этих связей шаг за шагом»8.

В 1989 году Бернере-Л и придумал метод, позволяющий применить предложенную схему к электронным информационным системам любого размера. Основную роль в его теории играло представление о гипертексте, в котором каждое появляющееся на экране компьютера слово снабжается набором маркеров (выделенных цветом или другим способом), позволяющим потребителю немедленно перейти к другим документам, содержащим относящуюся к теме информацию. Такие гиперссылки могут вводиться как в процессе составления самого документа, так и при его последующей обработке, причем содержание этих ссылок может постоянно обновляться.

Предложенная Бернерс-Ли система стала очень популярной среди сотрудников женевской лаборатории, и они стали широко использовать ее при обработке массы других сведений, не связанных непосредственно с их профессиональной деятельностью. Затем и сама сеть переросла рамки лаборатории. В 1990 году зашла речь о создании сети WWW, позволяющей получать доступ к множеству массивов электронной информации по всему миру, а также к материалам, постоянно создаваемым ныос-группами в сети Интернет. Для ориентации в столь сложном и обширном пространстве данных был необходим специальный проводник или навигатор, который и появился в форме браузера, позволяющего разыскивать данные методами, «дружественными потребителю». Наиболее известными программами такого типа являются Netscape (принадлежащая в настоящее время компании AOL, America Online) и Internet Explorer компании «Майкрософт».

По оценке на конец 2002 года, сеть Web обеспечивает доступ примерно к 3 миллиардам документов, причем каждый день к этому числу добавляется несколько миллионов веб-страниц. Разумеется, наличие таких обширных библиотек потребовало разработки новых методов поиска требуемой информации, в результате чего возникла проблема создания так называемых поисковых машин, т. е. программ, способных автоматически просматривать множество архивных документов Сети и находить нужную информацию по заданным ключевым словам. Масштабы и сложность Сети в настоящее время возросли настолько, что даже лучшие программы такого типа способны просмотреть лишь небольшую часть документов.

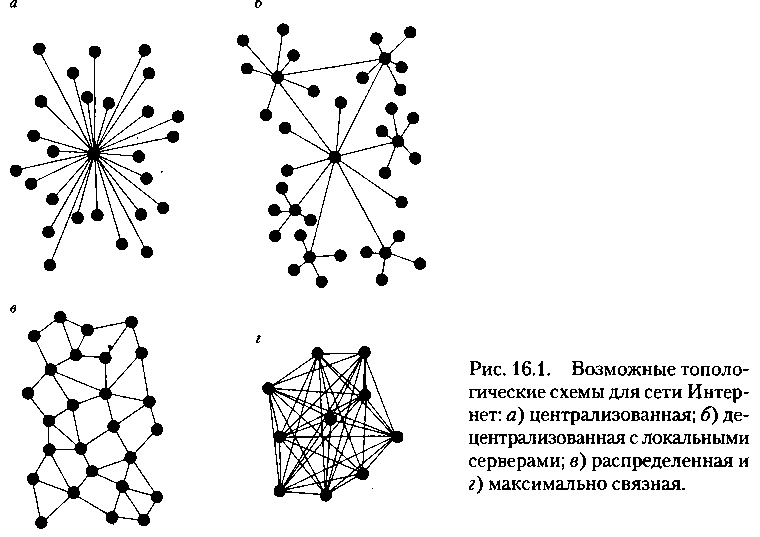

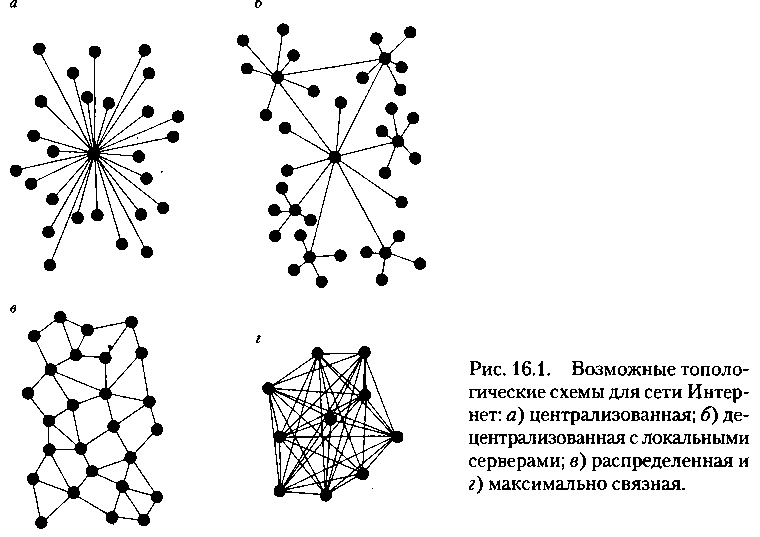

Разумеется, создателей Интернета с самого начала интересовала проблема топологии Сети, причем сложности были связаны главным образом не с математическими, а с технологическими вопросами. Читатели старшего поколения наверняка помнят времена, когда электронно-вычислительные комплексы представляли собой центральный процессор, соединенный с серией терминалов, которые не обладали никакой автономностью, а являлись как бы придатками центрального устройства. Предшественник Интернета — сеть ARPANET создавалась в те времена, когда не существовало даже концепции автономного, независимого, персонального компьютера. Поэтому в 1960-х годах «очевидная» топология электронной сети была высокоцентрализованной, когда все послания передаются через центральное устройство (рис. 16, а).

Американский инженер Пол Баран, специалист по коммуникационным системам, первым обратил внимание на то, что такая система весьма уязвима, поскольку в случае военных действий противник сможет вывести ее из строя всего лишь одним точным ударом, нанесенным по центральному узлу связи. Баран работал в известной РЭНД Корпорейшн — организации, созданной в 1946 году правительством США для анализа стратегических действий и выработки государственной политики в области ядерной обороны. В разгар «холодной войны» руководители США жили в постоянном ожидании ядер- ного нападения со стороны СССР, которое могло вывести из строя систему коммуникаций и тем самым предотвратить нанесение ответного «удара возмездия». В связи с этим военные и потребовали создать сеть, способную пережить такую ядерную атаку.

Одним из напрашивающихся вариантов было использование слабоцентрализованных сетей, составленных из большого числа сравнительно небольших кластеров, связанных друг с другом более длинными связями (рис. 16, б). Очевидным недостатком такой системы выступала изолированность ее компонентов, что позволяло противнику легко нарушать связь, нанося удары по вытянутым линиям связи или ребрам графа (очевидно, что описываемые системы относятся к графам). Наиболее эффективным и радикальным решением оказалось создание «распределенной» сети с высокой степенью связности, в которой каждый узел (вершина графа) соединен с несколькими другими (рис. 16.1, в). Такая топология обладает так называемой избыточностью, которая и обеспечивает много маршрутов связи вершин друг с другом, гарантируя надежность работы. Разрушение в такой коммуникационной системе большого числа связей не приводит к изоляции какой-либо части сети. По оценкам Барана, всего трех связей на каждой вершине было достаточно для обеспечения требуемой устойчивости системы.

Предложенный Бараном проект безнадежно увяз в бюрократических согласованиях и не был реализован, но его идеи были реанимированы при создании сети ARPANET. Этот проект уже не был связан с отражением возможной ядерной атаки, а касался исключительно проблем повышения эффективности передачи данных между университетами, работавшими по проектам ARPA. В те времена, напомню, в каждом университете, институте или отдельной крупной лаборатории был центральный компьютер, согласно первоначальному плану при создании сети их намеревались соединить каждый с каждым.

Но в 1967 году компьютерщик Весли Кларк показал, что такая «максимально связная» сеть будет исключительно сложной и быстро станет неработоспособной. Даже при указанных трех связях на вершину число связей для десяти вершин оказывается равным 45 (как показано на рис. 16.1, г), а затем возрастает значительно быстрее, чем количество центров. Такая ситуация будет означать нарастание нагрузки на центральные компьютеры, в результате чего потоки информации в сети, образно говоря, будут «замерзать». Кларк предложил связать центральные компьютеры с подсетью более мелких и связанных друг с другом компьютеров, занятых, как говорят компьютерщики, маршрутизацией информации (стоит заметить, что эта схема требовала унификации языков программирования). В результате работ Барана, Кларка и ряда других исследователей возникла сеть, сочетающая в себе эффективность связи и надежность работы. "

Этим и завершилось топологическое планирование Интернета, который в дальнейшем стал развиваться независимо от первоначальных целей, не подвергаясь государственному регулированию и не имея заданной общей архитектуры. Рост Интернета можно уподобить естественному процессу развития городов (см. гл. 6) или даже формообразованию в живой природе. Многие исследователи относятся к последнему утверждению совершенно серьезно, рассматривая Интернет как некую экосистему, уже сопоставимую по сложности с природными аналогами. В настоящее время не имеет смысла даже пытаться нарисовать исчерпывающую карту его соединений, так как структура в целом слишком велика и сложна для анализа.