Чем же Галилей заслужил славу корифея науки? Вот лишь несколько из его поразительных достижений.

Направив телескоп на Луну и внимательно изучив так называемый терминатор – линию, разделяющую темную и освещенную части лунного диска – Галилей обнаружил, что поверхность этого небесного тела неровная, на ней есть горы, кратеры и обширные равнины

[40]. Он смотрел, как на затянутой тьмой стороне диска возникают яркие пятна света и как эти точки расширяются и распространяются – в точности как свет восходящего солнца на вершинах гор. Он даже определил высоту одной горы, исходя из геометрии освещения, и оказалось, что она больше шести километров. Но и это не все. Галилей увидел, что темная часть Луны (в первой и четвертой четверти) тоже слабо освещена – и сделал вывод, что все дело в отраженном свете с Земли. Галилей утверждал, что не только Земля освещается полной Луной, но и лунная поверхность залита отраженным светом с Земли.

Многие из этих открытий не стали полной неожиданностью, однако данные Галилея были так убедительны, что вывели научные диспуты на абсолютно новый уровень. До Галилея земное и небесное, мирское и божественное были четко разделены. Разница была отнюдь не только научной и философской. На мнимой непохожести Земли и небес был построен мощный корпус мифологии, религии, романтической поэзии и эстетических принципов. А теперь Галилей утверждал нечто совершенно немыслимое. В пику аристотелевой доктрине Галилей рассматривал Землю и небесное тело – Луну – на одинаковых основаниях: у обеих, оказывается, плотная неровная поверхность и обе отражают солнечный свет.

Галилей двинулся и дальше Луны и начал наблюдать планеты – это название дали «странницам» ночного неба древние греки. Седьмого января 1610 года Галилей направил телескоп на Юпитер и с удивлением обнаружил три новые звезды, которые пересекали диск планеты по прямой линии – две с запада на восток, одна с востока на запад. В последующие ночи положение этих звезд относительно Юпитера изменилось. Тринадцатого января Галилей заметил четвертую такую звезду. Не прошло и недели после этого открытия, как Галилей пришел к поразительному выводу: четыре новые звезды – это спутники, которые вращаются вокруг Юпитера по орбитам, совсем как Луна вокруг Земли.

Способность сразу распознавать судьбоносные открытия – характерная черта всех тех, кто оказал значительное влияние на историю науки. Но у многих знаменитых ученых есть и другая особенность – умение доступно рассказывать о своих открытиях. Галилей был мастером и в том и в другом. Он опасался, что кто-то другой тоже может открыть спутники Юпитера, и поспешил обнародовать свои результаты: трактат «Звездный вестник» вышел в свет в Венеции уже к весне 1610 года. В ту пору жизни Галилей еще увлекался политической игрой и посвятил книгу великому герцогу Тосканскому Козимо II Медичи, а спутники назвал «звездами Медичи». Два года спустя, проделав, по собственным словам, «атлантов труд», Галилей вычислил орбитальные периоды спутников, то есть время, за которое каждый из них совершает полный оборот вокруг Юпитера, с точностью до нескольких минут. «Звездный вестник» мгновенно стал бестселлером: первый тираж в пятьсот экземпляров был тут же распродан, и Галилей прославился по всей Европе.

Значимость открытия спутников Юпитера трудно преувеличить. Мало того, что со времен наблюдений древнегреческих астрономов это были первые небесные тела, пополнившие состав Солнечной системы, – само существование этих спутников мгновенно отмело один из самых веских доводов против учения Коперника

[41]. Сторонники Аристотеля утверждали, что Земля никак не может вращаться вокруг Солнца, поскольку вокруг нее самой уже вращается Луна. Разве может во Вселенной быть два независимых центра вращения – и Солнце, и Земля? Открытие Галилея однозначно показало, что у планеты могут быть спутники, в то время как сама планета вращается вокруг Солнца.

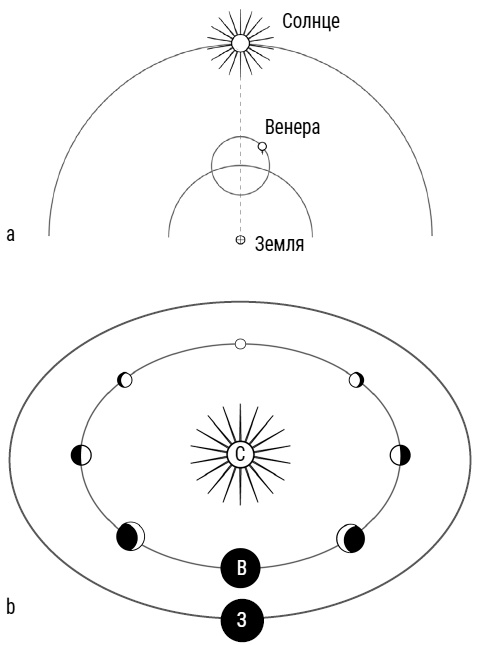

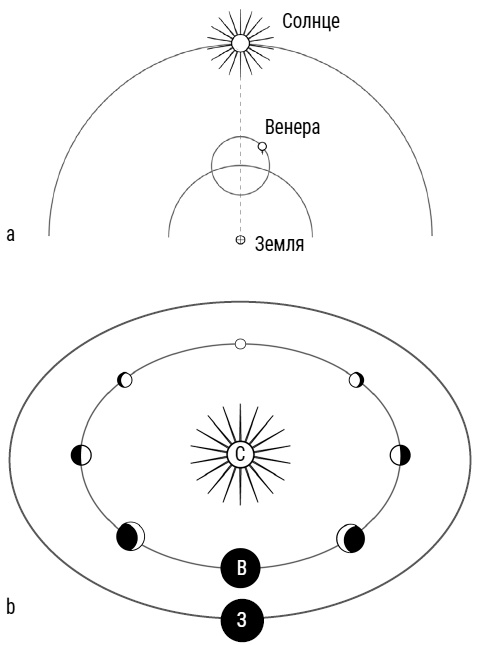

Другое важное открытие, которое Галилей сделал в 1610 году, – это фазы Венеры. Согласно геоцентрической модели, Венера должна двигаться по маленькому кругу (эпициклу), наложенному на ее орбиту вокруг Земли. Центр эпицикла, как предполагалось, лежит на линии, соединяющей Землю и Солнце (как на рис. 17, а, масштаб не соблюден). В таком случае можно было бы ожидать, что с Земли Венера всегда будет выглядеть как полумесяц несколько варьирующейся ширины. Однако по модели Коперника Венера меняет облик от маленького яркого диска, когда планета находится по ту сторону от Солнца (при взгляде с Земли), до большого и почти темного диска, когда Венера проходит от Солнца с той же стороны, что и Земля (рис. 17, b). В промежутках между этими точками Венера должна миновать всю последовательность фаз, подобных фазам Луны. Галилей написал об этом важном различии в предсказаниях двух моделей своему бывшему студенту Бенедетто Кастелли (1578–1643) и провел важнейшие наблюдения в октябре-декабре 1610 года. Вердикт был очевиден. Наблюдения окончательно подтвердили правильность прогноза Коперника, и было доказано, что Венера и в самом деле вращается вокруг Солнца. Одиннадцатого декабря шутник Галилей послал Кеплеру загадочную анаграмму «Haec immatura a me iam frustra leguntur oy» («Я это уже изучаю слишком рано, но тщетно»)

[42]. Кеплер безуспешно пытался расшифровать послание и в конце концов признал свое поражение

[43]. В следующем письме – от 1 января 1611 года – Галилей наконец переставляет буквы в анаграмме, и получается «Cynthiae figuras aemulatur mater amorum» («Мать любви [Венера] подражает фигурам Кинфии [Луны]»).

Рис. 17

Все вышеописанные открытия касались либо планет в Солнечной системе – небесных тел, которые вращаются вокруг Солнца и отражают его свет, – либо спутников, которые вращаются вокруг этих планет. Однако Галилей сделал и два очень важных открытия, которые касаются звезд – небесных тел наподобие Солнца, которые испускают собственный свет. Сначала он наблюдал само Солнце. По аристотелевой модели Солнце символизирует сверхъестественное совершенство и незыблемость. Представьте себе, каким потрясением было узнать, что поверхность Солнца далека от совершенства. Она покрыта пятнами, темными участками, которые то появляются, то исчезают, поскольку Солнце вращается вокруг своей оси. На рис. 18 приведены зарисовки солнечных пятен, сделанные собственноручно Галилеем. Коллега Галилея Федерико Цези (1585–1630) писал об этих рисунках, что они «приводят в восторг как изображенными на них чудесами, так и точностью исполнения». На самом деле Галилей не первым увидел пятна на Солнце и даже не первым о них написал. Один памфлет на эту тему – «Три письма о пятнах на Солнце», написанный ученым-иезуитом Кристофом Шайнером (1573–1650) – привел Галилея в такое негодование, что он твердо решил опубликовать подробный ответ. Шайнер утверждал, что пятна никак не могут быть прямо на поверхности Солнца

[44]. Основывался он отчасти на том, что пятна были, по его мнению, слишком темные (он считал, что они темнее темных частей лунного диска), а отчасти на том, что они не всегда появлялись на одних и тех же местах. Поэтому Шайнер полагал, что это мелкие планеты, которые вращаются вокруг Солнца. В своем трактате «Istoria e Dimostrazioni Intorno Alle Macchie Solari» («История и демонстрация солнечных пятен») Галилей последовательно опровергает все доводы Шайнера. С дотошностью, остроумием и сарказмом, который заставил бы аплодировать стоя самого Оскара Уайльда, Галилей показал, что пятна на самом деле вообще не темные, а только кажутся темными на фоне яркой поверхности Солнца. Кроме того, работа Галилея не оставила никаких сомнений в том, что пятна находятся непосредственно на поверхности Солнца (к тому, как именно он это доказал, я еще вернусь в этой главе).