Великий венгерский фотограф, художник и скульптор Брассай (1899– 1984) сфотографировал этого мужчину на Ривьере в 1936 году. На фотографии кажется, что весь свет – как и вся тень – идет не от солнца, а исходит от купола зонтика

[759] [Estate Brassaï – RMN: Agence photo RMN, 10 rue de l’Abbaye, 75006 Paris (France)]

Но теперь, в преддверии Всемирной выставки 1900 года, где ключевым эффектом (в буквальном смысле) должна была стать Эйфелева башня, Париж преобразился. Его залил свет 20 тыс. газовых светильников, при котором можно было фотографировать хоть ночью. А в предместье Лилля, в северной Франции, новая фабрика начала массовое производство фотографий. Именно в этой новоосвещенной столице великий Эжен Атже (1857–1927) стал первым использовать фотографию как форму искусства, запечатлевая прекрасные строения и сады Франции. В начале карьеры Атже фотографировал днем, чтобы его “документы”, как он называл снимки, отражали мельчайшие детали. Позднее он, напротив, работал по утрам, когда нежное освещение окутывает предметы чувством покоя. В римской литературе слово lux означает не только “свет”, но и “жизнь”. Свет – термин не столько физики, сколько физиологии. Работы Атже придавали этим словам новые значения.

Американо-швейцарский фотограф Роберт Франк (р. 1924) более других представителей современной фотографии приблизился к Атже. Его альбом “Американцы” передает срез жителей Америки середины 1950-х. В предисловии к этой уже ставшей классикой книге писатель-битник Джек Керуак подтверждает способность Франка ухватить и передать не только “странную тайну теней”, но и “это свойственное Америке безумное ощущение, когда улица плавится от солнца… и доносится музыка, то ли из музыкального автомата, то ли от похоронной процессии”. По поводу одного кадра (Restaurant, U. S. 1 Leaving Columbia, South Carolina, 1955) Керуак отмечал: “Свет солнца падает в окно и на стул в священном сиянии – никогда бы не подумал, что это можно поймать на пленку”

[760].

Гелиография, гелиограммы, солнечные картины, фотограммы – вся эта терминология подчеркивает степень соучастия солнца в новой форме искусства в период его становления. В 1932 году Эдвин Лэнд (1909–1991), словно еще более усиливая роль солнца, взял подходящий материал и усовершенствовал его для искусственной поляризации света. Со временем это дало не только дешевые поляризационные фильтры (в 1953 году компания Лэнда производила еженедельно 6 млн пар очков в картонной оправе для 3D-кино), но и поляроид. И на этом в фототехнологии заканчиваются новшества, связанные с солнцем

[761], потому что на 1970-е пришлось изменение самой природы носителя – возникновение цифровой фотографии. Цифровые камеры снимают и записывают изображения как бинарные данные, что облегчает их хранение, редактирование на персональных компьютерах и удаление неудачных снимков. Как заметил один историк, “в наше восприятие этих изображений вкралось экзистенциальное сомнение”, потому что цифровой мир “не допускает различения… между реальным ощущением… и его “репрезентацией”, сгенерированной в недрах компьютера”.

Дэвид Хокни описывал, как французский фотограф Гюстав Ле Гре в 1850-е совмещал два негатива и делал с них один “смонтированный” отпечаток – своего рода “ретушированная история”, которая широко использовалась позже, в сталинские времена

[762]. “Общепринятое в целом допущение, что объективная сущность фотографического аппарата предназначена для фиксации объективной реальности, было полностью опровергнуто”. В традиционной фотографии

можно физически проследить путь от предмета к свету, который отражается от него, к фотоэмульсии… на которую падает свет, и, наконец, к окончательному изображению. В цифровом изображении этот путь не прослеживается, добавляется дополнительная ступень, преобразование изображения в данные, и, соответственно, разрыв связи между изображением и его физическим референтом. Изображение может быть изменено на любой стадии, и никакие “поколенческие” различия не смогут предупредить нас, где же это изменение случилось

[763].

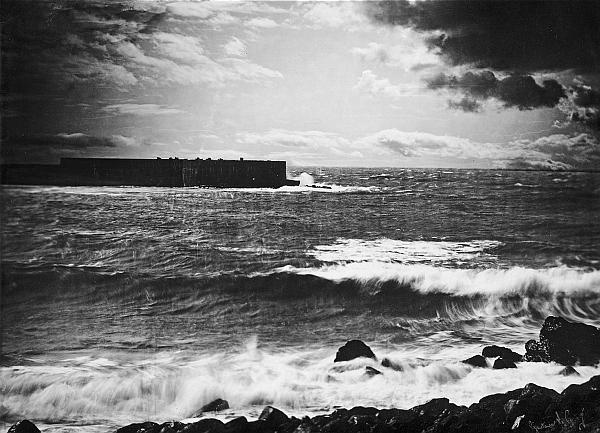

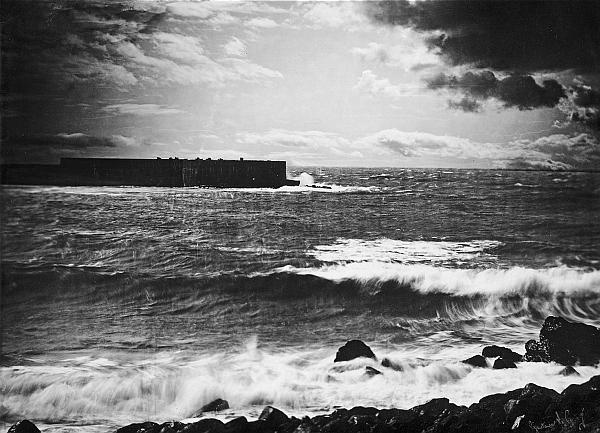

“Большая волна. Сет” (1857), революционная фотография Гюстава Ле Гре (1820–1884), которая соединяет два кадра, снятые в разное время суток. Место соединения можно разглядеть там, где небо встречается с морем (The Metropolitan Museum of Art / Art Resource, N. Y.)

Инноваторы Атже и Фентон могли бы ответить на это, что фотография всегда была фокусом. Всем прочим должно было казаться, что между солнцем и фотографией уже начался бракоразводный процесс, хотя формальный развод еще только предстоял.

Главным медиа нашей эпохи оказывается движущееся изображение – единственная действительно новая форма искусства, возникшая в ХХ столетии. Пока развитие фотографии шло своим чередом, развивались и технологии, сделавшие возможным искусство движущихся картин. В 1824 году английский эрудит Питер Марк Роже опубликовал статью, в которой утверждалось, что человеческий глаз удерживает изображение на долю секунды дольше, чем его действительно можно наблюдать, и это вдохновило изобретателей на применение данного принципа в действии. Было обнаружено, что, если сделать шестнадцать изображений движения, происходящего в течение секунды, а потом показать их за ту же секунду, глаз воспримет это как одно плавное движение

[764].

В 1832 году бельгиец Жозеф Плато изобрел “фантаскоп” – устройство, симулирующее движение. Серия картинок, изображающих последовательные движения (жонглирование или танцы), располагалась вокруг диска с прорезями. Когда диск вращался, зритель через прорези мог видеть непрерывное движение. Ровно сорок лет спустя британский фотограф Эдвард Мейбридж (1830–1904) использовал двадцать четыре камеры, чтобы сделать двадцать четыре последовательных снимка лошади в галопе. Целью было определить, отрывает ли лошадь в галопе все четыре ноги от земли или нет. Зафиксировав в кадре четыре копыта Оксидента в воздухе и тем самым подтвердив теорию о том, что в галопе лошадь иногда зависает в воздухе, эксперимент сделал громадный прорыв в фотографии. В 1879 году, использовав результаты этого и других экспериментов, Мейбридж изобрел зоопраксископ – прибор, который проецировал последовательную серию кадров, сделанных с многих камер, чтобы зафиксировать мельчайшее движение. Соединенные вместе, они создавали иллюзию движущейся картины.