Правда же заключается в том, что, несмотря на весь декларируемый интерес к науке, начиная с 1750 года поэты, когда брали в руку перо, предпочитали пастись на спокойных пастбищах старых мифов. Солнце по-прежнему декорировалось под Аполлона, Гелиоса, Гипериона или Феба; его суть бурлящего газового шара, одного из множества звезд в галактике, еще не была материей для поэзии. Однако новые научные открытия не могли пройти незамеченными; они и не проходили, но оставляли то, что было сочтено отрицательным воздействием. Даже Маколей, который стал настоящим апостолом прогресса, признал упадок в поэзии за неизбежное следствие научного успеха, в то время как Гегель утверждал, что по мере продвижения общества в рациональном познании оно теряет способности, опирающиеся на воображение. На рубеже столетий великим исследователем классического знания о небесных материях стал А. Э. Хаусман (1859–1936). В пожилом возрасте он написал в The Times Literary Supplement: “Квинтиллиан говорил, что вы никогда не поймете поэта, не выучившись астрономии”

[815]. Может быть, это и было справедливо для древних (область исследований самого Хаусмана), но не для его современников-поэтов.

По крайней мере один из древних мифов прошел почти неизменным через все века. Легенда о фениксе – метафора солнечного возрождения: солнце умирает ежедневно на западе и вновь рождается на востоке, пересекая небо, как высоко летящая птица. Гесиод был первым, кто приписал птице феникс ее долголетие, а также ввел концепцию циклического времени: как птица возрождается вновь, так и история повторяется заново. Вплоть до XVII века многие считали, что феникс в самом деле существует. Шекспир (особенно в “Фениксе и голубке”), Аполлинер (самим именем претендующий на солнечное происхождение), Байрон, Ницше (который подписывался “Феникс” и писал о себе как о возрожденном существе), Малларме и Йейтс – все прибегали к этому мифу. Эдит Несбит в своей детской повести “Феникс и ковер” наделила птицу большим тщеславием и эксцентричным поведением. Из совсем недавнего – в саге о Гарри Поттере встречается феникс Фоукс, принадлежащий Альбусу Дамблдору, а в серии комиксов “Люди X” супергероиня-мутант Джин Грей получает мощную силу феникса. Весьма примечательно, что Сирано де Бержерак в своем сочинении “Иной свет” (дилогия о “Государствах и империях Луны” и “Государствах и империях Солнца”, ок. 1661) повествует о путешествии в империю Солнца, где он встречает феникса. Эта история подчеркивает идею Сирано о том, что каждый человек имеет горящую душу, связанную с солнцем – великой душой мира.

Теория оказалась крайне близкой Дэвиду Герберту Лоуренсу (1885–1930), чья поэма “Феникс” посвящена как раз этому. Лоуренс вводит миф в свои романы, а в какой-то момент даже делает птицу феникс личным символом. Он мог быть смешон и даже отталкивающ (Бертран Расселл полагал, что Лоуренс предвосхищал нацизм своей антисемитской и фаллоцентричной философией), но воспевал солнце со значительным эффектом. Его увлечение началось рано (родной Ноттингем был мрачным шахтерским городом) и продлилось всю жизнь. Последние страницы его лучшего романа “Сыновья и любовники” (1913) описывают ночь примирения Пола Морела с самим собой, только что расставшегося с любовницей и похоронившего мать:

Повсюду огромность и ужас необъятной ночи, лишь на короткий миг днем она пробудится, дрогнет, но непременно вернется снова и наконец воцарится навек… Ночь, в которую кануло все, простерлась по ту сторону солнца и звезд. Звезды и солнце, несколько ярких крупиц, в ужасе кружат и держатся друг за друга там, во тьме, что объемлет их, крохотные, пугливые. Так и он сам, бесконечно малая величина, по сути своей ничто и, однако, что-то… Но нет, он не сдастся. Круто повернувшись, он зашагал к золотому свечению города. Кулаки сжаты, губы стиснуты. Во тьму, вслед за матерью, он не пойдет. И вот он стремительно шагает к городу, откуда доносится слабый гул, где встает зарево огней

[816].

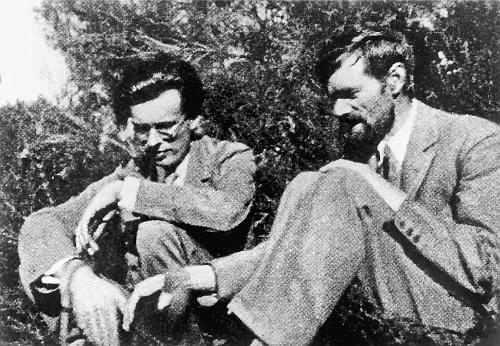

Д. Г. Лоуренс (справа, 1885–1930) и Олдос Хаксли (1894–1963) – каждый в своем роде поклонник солнца (Topham / The Image Works)

Здесь, как всегда у Лоуренса, солнце возрождается, его золото просвечивает сквозь фосфоресцирующий город, возвращающий Морела к жизни. Нигде это не видно столь отчетливо, как в коротком рассказе “Солнце”, хвалебном пеане жизнетворным силам светила, который Гарри Кросби опубликовал в своем издательстве Black Sun Press в 1928 году. Рассказ повествует об утонченной леди из Нью-Йорка, которая отправилась на сицилийское побережье лечить депрессию после родов. “ Ты помнишь, Джульетта, доктор велел тебе лежать на солнце раздетой, почему ты это не выполняешь?” – спрашивает ее мать. И вот героиня подчиняется солнцу, которое “познало ее в космическом, чувственном смысле слова”

[817]и не признает отказа. Местный крестьянин примерно ее возраста внезапно появляется в лощине рядом с ее садом. Их глаза встречаются…

Она видела, как играет кровь на его загорелом лице, видела пламя в синих южных глазах, и в ответ в ней вспыхнул огонь. Он мог бы стать для нее плодотворным солнечным омовением, которого она жаждала.

Джульетта не хочет делать первый шаг, а ее воздыхатель терпеливо ждет ее инициативы. В ее солнечный мир неожиданно вторгается муж Морис “с серым лицом”, “мягкая, робкая душа в отношениях с людьми”. Но она понимает, что судьбой привязана к своему серому супругу, ей недостанет смелости и свободы. И хотя ее желание не находит удовлетворения, эта история остается самым ярким выражением эротического воздействия солнца во всей литературе.

Но на этом Лоуренс не закончил. На Пасху 1929 года он заметил в витрине лавки в небольшой тосканской деревне игрушечного белого петушка, вылупившегося из яйца. Этот образ вдохновил его на роман The Escaped Cock, позднее переименованный против воли автора в “Человека, который умер” (1929), – историю воскресшего и сексуально могущественного божьего сына. Образ лотоса символизирует женские гениталии: “Ни один другой цветок… не раскрывает свои мягкие золотые глубины… для проникновения хлещущего темно-фиолетового солнца, умершего и восставшего”. Игра слов достигает прекрасного уровня безумия, и богохульство здесь – еще наименьшая из провокаций: