Вопрос заключался не только в ориентации молитвы, но и в ее времени. Мусульманам требовалось достоверное знание о расположении Солнца и Луны для определения точного часа молитвы. Как писал Мохаммад Ильяс, историк науки, “эта функция была настолько важной, что в Средневековье только лучших астрономов назначали в главные мечети мусульманского мира”

[209]. Коран не назначает определенного времени для молитвы. Верующим скорее рекомендуется ориентироваться по солнцу. В первые годы ислама час молитвы определялся по длине тени, по наступлению сумерек. Мусульмане начинали день на закате с Магриба, переходя ко второй молитве, Иша, с наступлением ночи; на заре приходило время для Фаджра, в полдень – для Зухра (который начинался сразу после того, как солнце пересекало меридиан). Последней молитвой в дневном цикле был Аср, который начинался, когда тени от предметов становились в два раза длинее самих предметов. В некоторых мусульманских общинах добавляется еще шестая молитва, Духа, начинающаяся за столько же времени до полудня, сколько проходит от полудня до Асра.

В то время как некоторые ранние мечети строились без консультаций астрономов, молодых ученых поощряли в освоении астрономии и математики не только в целях составления календарей (в исламе принят только лунный календарь), но и в целях поддержания религиозных практик. Совпадение длинной череды средневековых мусульманских ученых с развитием исламского религиозного ритуала далеко не случайно.

Создание плоской астролябии (от др.-греч. ἁστρολάβον – “берущий звезды”), вероятно, уже в VIII веке мусульманским математиком и астрономом Мухаммадом аль-Фазари (ум. между 796 и 806 годами) только подстегнуло интерес арабов к изучению небосвода, в особенности комет и затмений. Инструмент с высокой степенью многофункциональности, астролябия отвечала на очень многие вопросы сферической астрономии, европейские ученые прозвали ее “королем инструментов” и писали сочинения в ее честь. Лучшие мастера назывались alasterlabi (“создатели астролябий”) и занимались только этим, такой был спрос на приборы. Большинство этих устройств делались в царских мастерских (buyutať), сделать и украсить прибор самостоятельно было значительным достижением

[210].

В сравнении с греческим умозрительным подходом использование этого технического арсенала – астролябии, меридианного круга, армиллярной сферы, небесного глобуса, – изменило астрономическую практику, создав ту основу, на которой ученые создают сегодняшнее оборудование и лаборатории. В 992 году наклон эклиптики был измерен с помощью меридианного круга с радиусом в 40 локтей – около 20 м; в большой Самаркандской обсерватории радиус меридианного круга превышает 36 м. Эти размеры сами по себе давали арабским астрономам значительное преимущество в точности и являлись их крупнейшим вкладом в наши познания о Солнце.

К XIII веку халифат Аббасидов, опустошенный набегами монголов, оказался ввергнут в хаос, Восток и Запад разделились, став почти независимыми государствами. В 1220 году Чингисхан во главе 200 тыс. конников прошел через Центральную Азию и Афганистан, завладев Самаркандом, Бухарой и Балхом, и продвинулся до восточной Турции. Чингисхан умер в возрасте семидесяти двух лет, перейдя к тому времени в ислам и сменив страсть разрушения на страсть строительства, но перед тем за двадцать лет он умудрился стереть с лица земли одну из самых продвинутых цивилизаций. Тем временем крестоносцы сеяли разрушения на западных границах халифата. Смертельным ударом стало взятие Багдада в 1258 году монгольским ханом Хулагу (внуком Чингисхана), который уничтожил дворцы и общественные здания. Библиотеки и собрания произведений искусства, тщательно собиравшиеся поколениями халифов, были разграблены и сожжены. По некоторым подсчетам, выжила одна книга из тысячи.

Арабская астрономия, впрочем, выжила тоже. За три года до взятия Багдада Хулагу-хан смог взять горную твердыню ассасинов

[211]. Среди пленных был и астроном Насир ад-Дин ат-Туси, состоявший почетным советником-астрологом при главе ордена. Ат-Туси перешел к новому повелителю, и в 1256 году под его руководством началось возведение огромной обсерватории в Мераге, на юге от Тебриза, которая функционировала более восьмидесяти лет, став одной из самых важных и влиятельных обсерваторий своего времени. Критика ат-Туси в адрес Птолемеевой теории планетарного движения предвосхитила революционные идеи Коперника.

Мамлюкский султанат правил Египтом и Сирией с середины XI до начала XIV века. Расширяясь на север в Турцию, на запад в северо-западную Африку и южную Испанию и на восток в Индию, они вызвали к жизни своего рода ренессанс – вокруг крупных обсерваторий в Мераге и Самарканде выросли новые центры учености. Обсерваторию в Самарканде выстроили под покровительством Улугбека (1393–1440), внука Тамерлана. Улугбек (“великий князь”) посвятил себя астрономии и составил настолько точные звездные таблицы, что на целые поколения арабских астрономов они даже вытеснили Птолемеевы. Но возрождение было очень кратковременным: от самаркандской обсерватории сохранилась только одна часть – гигантский мраморный секстант.

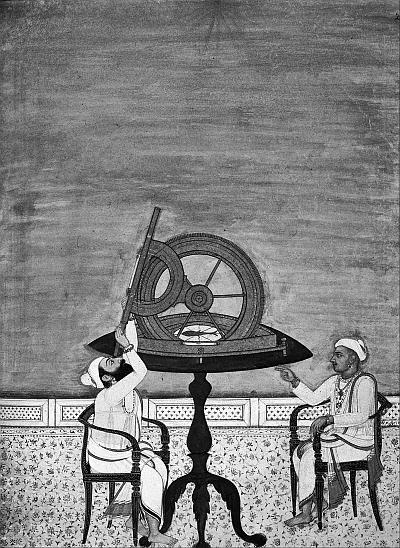

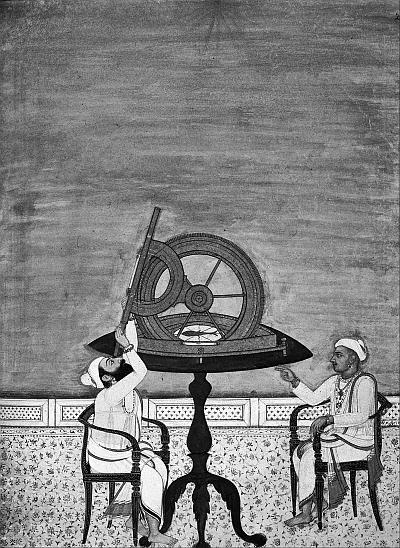

Два индийских астронома смотрят на звезды в телескоп XVII века (HIP / Art Resource, N. Y.; British Library, London, Great Britain)

Разные периоды оживления имели место в последующие годы, но ни один не продлился долго. После убийства Улугбека в 1440 году наука в мусульманском мире угасла. Но на протяжении трехсот пятидесяти лет мусульмане держали науку на службе у ислама, таким образом сохранив ее.

В 1068 году современник выделил группу из восьми наций согласно их вкладу в науку: “Индусы, персы, халдеи, иудеи, греки, римляне, египтяне и арабы”

[212]. Этот список, конечно, упрощен, он не учитывает множественные связи меж ду нациями; сюда не входит Китай, который не стоит сбрасывать со счетов; напротив, императорский Рим – неожиданное и, вероятно, не слишком оправданное включение. По этому списку мы и пройдем до конца главы, посмотрев на индийскую астрономию и оценив, в каком состоянии Западная Европа пришла к Копернику.