Алхимики различали семь основных металлов, каждый соответствовал одной из планет, в то время как Солнце идентифицировалось не только с золотом как с веществом, но и с “философским золотом”, со скрытой в нем мистической силой. Все это представляло огромный интерес для Ньютона. “Ни один жар не радует так сильно, как жар Солнца”, – писал он. Чашей Грааля каждого алхимика был так называемый философский камень, идеальный баланс стихий и сил, который, считалось, способен трансмутировать любой металл в золото и сообщить земному человеку способность к всеведению. Когда Сатана у Мильтона опускается на ослепительно сияющее Солнце, поэт затрудняется дать описание светила, но сообщает, что его можно уподобить философскому камню: “Тот камень, что существовал в мечтах, / Верней, чем наяву; искали зря / Философы столетьями его”

[282]. Этот талисман фигурировал под разными именами, включая “солнце”, и, как считалось, принимал две основные формы: белого камня, который мог превращать основные металлы в серебро, и красного камня в солярной фазе, который мог превращать их в золото.

В садовой пристройке, примыкающей к стене университетской церкви и оборудованной специальным дымоходом для отвода дыма, Ньютон соорудил лабораторию, где огонь полыхал днем и ночью. При выплавке темно-красного сплава (сульфида красной ртути, известного художникам как вермильон или киноварь) он выделил жидкий металл, известный как ртуть, называвшийся в алхмии Mercurius, первоматериал, из которого состоит все прочее. Ньютон проникся такой страстью к этому металлу, что наполнил свою комнату в его честь темно-красной мебелью, шторами, подушками, даже кровать была обита красным. В конце концов постоянное обращение Ньютона с ртутью привело к скоплению металла в теле, вызывая тремор, бессонницу и, как некоторые считают, параноидальные иллюзии (согласно недавней теории, Ньютон страдал от синдрома Аспергера, одной из форм аутизма). Но Ньютон был прав, считая алхимию возможной, – она просто не могла быть обеспечена химией того времени.

Эпоху открытий от Коперника до Ньютона обычно называют научной революцией.

Известный популяризатор науки Джеймс Глик отмечал, что “в XVII веке наука была младшим партнером культуры, а к XIX уже стала частью культуры, причем большей”. Светские дамы заказывали портреты с секстантами и телескопами у своих ног

[283]. Ньютон отбрасывет такую большую тень, что его последователей можно легко недооценить (Айзек Азимов однажды заметил, что, когда ученые спорят между собой, кто же величайший ученый в истории, на самом деле они обсуждают, кто занимает второе место). Хотя столетие после смерти Ньютона дало гораздо меньше открытий, связанных с Солнцем, важные открытия делались и тогда. Так, были произведены первые измерения скорости света, появились идеи о планетах в других звездных системах, были сделаны первые сообщения о темных линиях в солнечном спектре, делались первые работы о связи облаков с Солнцем.

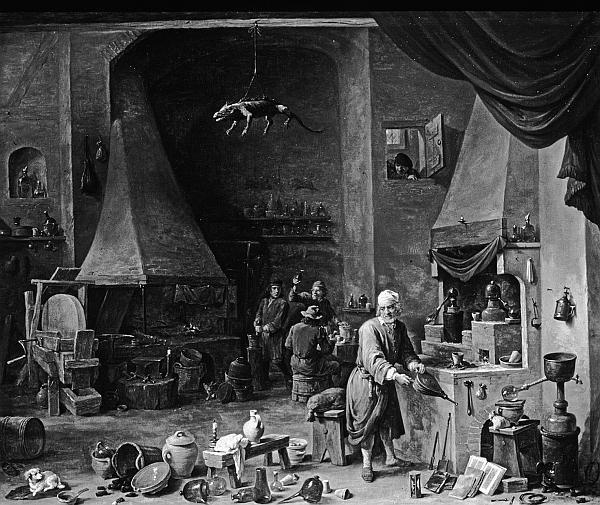

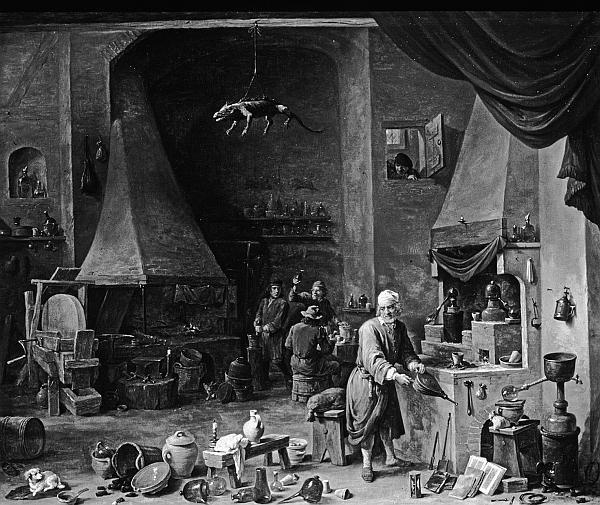

“Алхмик в своей мастерской”, изображение XIX века. В алхимии было много чепухи, но благодаря ей химия смогла развиться как наука (Courtesy of the Chemical Heritage Foundation Collections. An Alchemist in His Workshop, a nineteenth-century representation)

Один вопрос в особенности гипнотизировал как ученых, так и общественность: каково реальное расстояние от Земли до Солнца? Ни один из имевшихся расчетов не был убедителен. Ключевую роль сыграло прохождение Венеры между Землей и Солнцем – быстрое движение еле заметной точки по бурлящему солнечному диску

[284]. Знаменитый третий закон Кеплера гласит, что куб расстояния планеты от Солнца пропорционален квадрату времени, за которое планета совершает полный оборот, и, соответственно, дает нам относительное расстояние каждой планеты от Солнца, но не дает никаких абсолютных цифр.

Хотя Венера проделывала данный путь в течение миллионов лет, впервые это заметил молодой ланкаширский викарий Джереми Хоррокс 24 нояб ря 1639 года (спеша домой из церкви, где ему пришлось прочитать целых две проповеди). Викарий тут же понял, что, если наблюдать прохождение из двух достаточно отдаленных точек, полученных результатов будет достаточно для вычисления расстояния до Венеры, расстояния от Земли до Солнца и, наконец, размеров всей Солнечной системы. Послав приятеля наблюдать за этим явлением в Манчестер, Хоррокс произвел собственные наблюдения и удовлетворенно записал: “Объект моих самых трепетных надежд… только что полностью перекрылся с солнечным диском”

[285]. Однако его амбициям не суждено было реализоваться, поскольку наблюдательный пункт друга викария оказался расположен слишком близко и потому был бесполезен. Миновало еще два прохождения, когда подобное наблюдение наконец завершилось успешно

[286].

Усилия первопроходца были со стороны Хоррокса героической попыткой новичка. В 1716 году Галлей напечатал A New Method of Determining the Parallax of the Sun, or His Distance from the Earth (“Новый метод определения параллакса Солнца, или его расстояния до Земли”), но в этом памфлете он защищал гораздо более сложный подход – задействовать как можно больше наблюдателей по всему миру. В 1761 году научное сообщество было подготовлено к следующему прохождению. Парижанин Жозеф Николя де Лиль, построивший обсерваторию и школу астрономии в Санкт-Петербурге, послал астрономов в Индию, на остров Св. Елены и в другие места, чтобы обеспечить наблюдение прохождения 6 июня, в шестидесяти пунктах были размещены как минимум сто двадцать наблюдателей. Но само событие случилось в разгар Семилетней войны, и двое ученых, астроном Чарльз Мейсон и землемер Джереми Диксон (Диксон должен был провести демаркационную линию Мейсона – Диксона), оказались на борту корабля, атакованного французским фрегатом на пути к Суматре, одиннадцать членов экипажа погибли. Наблюдениям Мейсона и Диксона помешала война, а облака помешали остальным.