По мере углубления научного взгляда на вселенную и роста его авторитетности наблюдатели затмений начинали размышлять и о многих связанных с ними явлениях. 15 мая 1836 года кольцевое затмение прошло над северной Британией. Биржевой брокер на пенсии, один из основателей Королевского астрономического общества, некий Фрэнсис Бейли из окрестностей Джедбурга, описал явление, позже названное “четками Бейли”. Непосредственно перед началом надвигания лунного диска на Солнце, как отметил Бейли, ряд ярких пятен, напоминающих ожерелье, разного размера и расположения образуются вокруг той части диска, которая прикасается к солнечному. То, что наблюдал Бейли, было на самом деле последними лучами солнечного света, проглядывающими сквозь лунные горы или долины, оказывающиеся на тот момент на краю лунного диска, но впечатляла более всего внезапность:

В самом деле, это явление возникало так быстро, словно было вызвано возгоранием дорожки сухого пороха. В конце концов по мере продвижения Луны темные области… вытягивались в длинные черные плотные параллельные линии, соединяющие диски Солнца и Луны, а затем они внезапно расступались и оставляли зазор между Солнцем и Луной в этих точках… сравнительно гладким и округлым, а Луна при этом ощутимо выдавалась на фоне Солнца

[300].

Это же явление описывалось за пятьдесят шесть лет до того, во время полного затмения в Пенобскоте, штат Мэн, 27 октября 1780 года. Но именно живое описание Бейли обеспечило место этому феномену в астрономии.

Следующими под рассмотрение попадают два события, которые мы наблюдали в Антарктике: похожие на красноватые нити или пузыри солнечные протуберанцы в нижней части короны, которые в действительности являются огромными концентрациями относительного холодного газа, удерживающимися в солнечной атмосфере магнитным полем, и собственно корона – нимб белого света, вспыхивающий вокруг Луны в момент полного затмения: “дивились радуге на небесах”, как писал Китс. Короны описывались еще в 96 году до н. э., хотя сам термин впервые был употреблен в 1563 году. Во время затмения 9 апреля 1567 года великий астроном-иезуит Христофор Клавий счел это солнечным краем. Кеплер опровергал его, но взамен выдвигал еще менее подходящее объяснение, предполагая, что эффект гало происходит от самой Луны. Понадобилось еще три столетия, чтобы обнаружить, что свет происходит от ионизированного газа, образующего турбулентную внешнюю атмосферу Солнца. Корона состоит из трех частей: полярных лучей, которые достигают длины нескольких солнечных диаметров, и внутренней и внешней экваториальных корон – длинных эллиптических лент, которые, “утонченно извиваясь и переплетаясь, могут рассказать всю историю солнечной энергии излучения”, как заключила миссис М. Л. Тодд, главный астроном-любитель своего времени

[301]. Если бы только она знала, как прозорлив окажется ее расчет! Жемчужный свет короны в миллионы раз менее интенсивен, чем свет центрального Солнца, и потому поддается наблюдению только во время полного затмения, но эти исследования позволяют нам понять многое об устройстве звезд, как бы далеко они ни находились от Земли.

В последние пять столетий для научно подготовленного человека затмения всегда были моментом его превосходства над суевериями и страхами менее информированных людей. Примеры встречаются как в настоящей жизни, так и в фантазиях. Во время путешествия в 1504 году Христофор Колумб оказался в затруднительном положении во время пополнения провизии на Ямайке. Несколько офицеров его команды взбунтовались, а судьба Колумба и верных ему людей оказалась в руках обитателей острова, араваков, которые отказывались доставлять провиант. Зная из своих карт, что вскоре наступит лунное затмение, Колумб дождался заветного дня и послал сообщение туземцам, что он разгневан и заставит саму Луну “сгореть от гнева”. По его сигналу она действительно начала исчезать. Пораженные островитяне взывали о милости, тогда Колумб удалился в свою каюту, отмерил нужное время получасовыми песочными часами и вышел с сообщением, что Бог удовлетворил его молитву. Луна вернулась на небо, а запасы провианта были пополнены.

Генри Райдер Хаггард (1856–1925) заложил ту же идею в классическом романе “Копи царя Соломона” (1885). Первый популярный английский роман, действие которого разворачивается в Африке, повествует о приключениях трех британцев – охотника Аллана Квотермейна и его спутников сэра Генри Куртиса и капитана Британского королевского флота Джона Гуда с их прекрасным слугой по имени Амбопа. Эти люди отправляются на поиски сказочных копей в воображаемой стране кукуанов, где вскоре оказываются в руках великого короля Твалы. Побеседовав с соратниками, простоватый капитан Гуд вытаскивает календарь: “Послушайте, друзья, ведь завтра четвертое июня?” Разумеется, тут же оказалось, что полное солнечное затмение начнется в 11:15 по Гринвичу, “его можно будет наблюдать на Тенерифе, в Южной Африке, ну и прочих местах… Вот вам и чудо! Скажите вождям, что завтра вечером мы потушим Луну”.

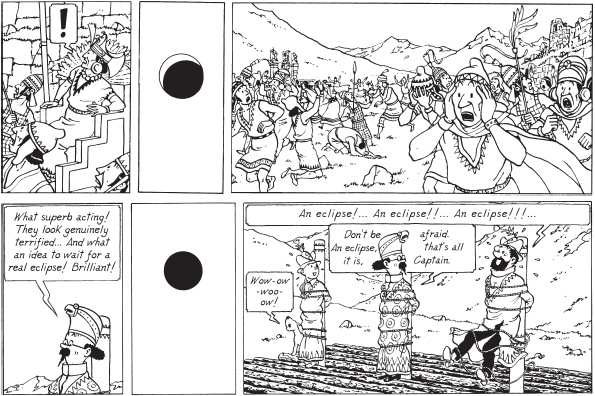

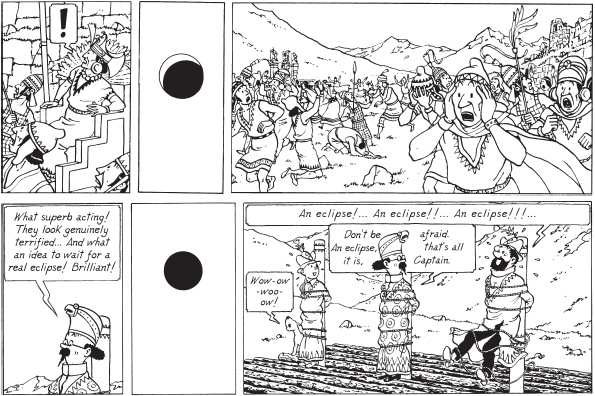

В 1949 году Эрже выпустил “Пленников солнца”, где Тантан, капитан Хэддок и профессор Турнесоль попали в плен к представителям царства инков, выжившего и дожившего до нашего времени. Вождь племени отдает приказ сжечь пленников заживо на костре, которое разожжет солнце, но Тантан понимает, что скоро будет затмение, и в нужный момент кричит: “О Бог Солнца, великий Пачакамак, яви свою силу, я заклинаю тебя! Если не угодна тебе эта жертва, спрячь от нас свое светящееся лицо!” Солнце прячется, и индейцы разбегаются в ужасе (Hergé/Moulinsart 2009)

Бесстрашная четверка пытается обманом проложить себе дорогу, но, когда Квотермейн риторически вопрошает у короля Твалы, может ли человек потушить Луну, великий вождь в ответ громко смеется: “Ни один человек не может этого сделать. Луна сильнее человека”. Квотермейн объявляет, что его отряд именно это и намеревается сделать, и на следующий день в назначенное время Луна начинает исчезать. Хаггард относился к африканской культуре значительно более сочувственно, чем большинство его современников, и заставил древнюю злобную колдунью Гагулу кричать дрожащим соплеменникам: “Тень пройдет! Не боитесь, в своей жизни я видела это не раз! Ни один человек не может погасить Луну. Не падайте духом! Все равно это пройдет!” Но неотвратимо гаснущая Луна выбивала почву из-под ног у колдуньи. “Кольцо тени все больше и больше закрывало луну – оно теперь уже заволокло более половины ее кроваво-красного диска. Стало душно. А тень наползала все дальше и дальше, багровая мгла сгущалась все больше и больше”. В наступившей тишине раздался крик: “Луна умирает – белые волшебники убили Луну! Мы все теперь погибнем во мраке!” Власть англичан казалась абсолютной, униженный король уступил их требованиям

[302]

[303]. В сюжете Хаггарда вполне мог черпать вдохновение Марк Твен, когда писал “Янки при дворе короля Артура”: у него современник Хэнк Морган, получив удар по голове, оказывается в Англии времен короля Артура. На двор 19 июня 528 года, местные настроены агрессивно и угрожают злосчастному Моргану сожжением на костре, пока он не соображает, что сейчас произойдет солнечное затмение. Сатира Твена появилась в 1889 году, только на четыре года позже публикации романа Хаггарда в Соединенных Штатах, но, возможно, Твен позаимствовал идею прямиком из истории. Его герой объясняет, что он “внезапно вспомнил, как не то Колумб, не то Кортес, не то кто-то другой в этом роде, находясь среди дикарей, воспользовался затмением как лучшим козырем для своего спасения; и в душе моей проснулась надежда. Этот козырь выручит и меня; я могу воспользоваться им, не боясь упрека в подражании, потому что я применю его почти на тысячу лет раньше, чем они”

[304].