Мои мысли прервал отец Касановас – неожиданно появившись сзади, он пригласил меня последовать за ним. Он так быстро удалялся по длинному коридору, что я был вынужден поспешить. После нескольких поворотов мы прибыли в его рабочий кабинет: все на своих местах, ровные ряды папок, аккуратно разложенные бумаги. Компьютер тихо гудел, экран мелькал калейдоскопом красного, оранжевого и желтого – свежие солнечные снимки SOLO, обсерватории Солнца и гелиосферы, совместного проекта НАСА и Европейского космического агентства. Я никогда не видел столь захватывающих кадров. Он порылся на полке и с удовлетворенным кряканьем протянул мне небольшой томик на английском, историю солнечных пятен. На обложке красовалось: “Х. Касановас, Specola Vaticana”.

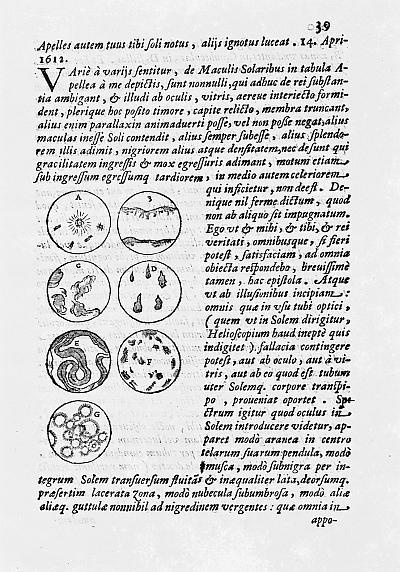

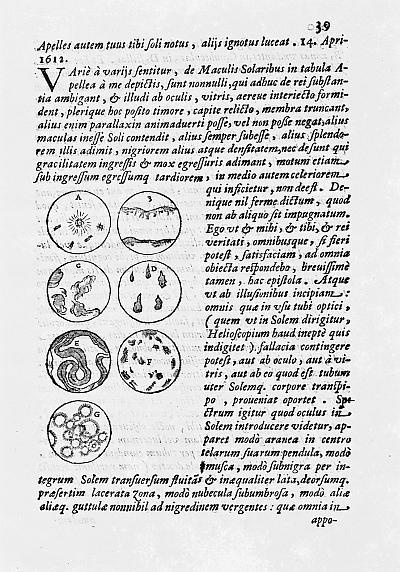

Галилей опубликовал эти рисунки в 1613 году в своих “Письмах о солнечных пятнах”. Если соединить его рисунки, как это делают в блокнотах с мультфильмами, то можно легко увидеть движения пятен, так как рисунки были сделаны примерно в одно время (Library of Congress)

Тем же вечером в своем гостиничном номере неподалеку от римского вокзала Термини я открыл книгу. Постепенно, фраза за фразой, я понял, что открытие и постижение солнечных пятен – одна из самых захватывающих историй в науке, а также одна из самых запутанных, разбросанная по континентам и столетиям. Два ранних упоминания о пятнах встречаются в классическом китайском тексте И Цзин (Книга Перемен, дата появления которой разнится – от пяти до восьми тысячелетий назад) и сообщают о присутствии на Солнце dou и mei (оба слова означают затемнение или закрытие)

[359]. В более поздние периоды китайские и корейские астрономы зафиксировали около ста пятидесяти пятен и сравнивали их с куриными яйцами, ласточками, воронами и другими птицами. Вергилий пишет о Солнце, “испещренном пятнами”, в одной из своих пасторалей; Григорий Турский в конце VI века описывает “кроваво-красные” облака на Солнце; Эйнхард в “Жизни Карла Великого” (около 807 года н. э.) подробно повествует о “черноватом пятне, которое наблюдалось на протяжении целой недели”. Восьмого декабря 1128 года Иоанн Вустерский – монах, автор хроники, детально описывающей английскую жизнь (включая астрономические явления) от рождения Христа до восшествия на престол короля Генриха II в 1154 году, – зарисовал Солнце с двумя большими темными пятнами, и этот рисунок современные ученые считают достаточно точным. Монах не располагал телескопом, поэтому то, что он отметил не только сами пятна, но и окружающие их области полутени, подразумевает их довольно большой размер. Но в и этом случае за открытием не последовало никаких комментариев. Столетиями раньше Аристотель объявил небеса непогрешимыми, и Церковь с ним в свое время согласилась, так что как минимум в Европе такие наблюдения либо игнорировались, либо приписывались прохождению Меркурия или Венеры.

С появлением телескопа положение должно было измениться. Отец Касановас сравнивает эффект от галилеевского описания наблюдений (опубликованного в 1610 году) с эффектом появления первого человека на Луне

[360]. Впрочем, первые телескопы были слабыми, поэтому многие наблюдатели продолжали квалифицировать пятна как нечто не относящееся к Солнцу. Если Галилей и вызвал какой-то интерес, то тот быстро заглох (одним из немногих, кого это открытие действительно сильно взволновало, был Сирано де Бержерак, близкий друг ученика Галилея)

[361].

Следующий прорыв произошел случайно. По мере роста числа телескопов астрономы-любители поколениями состязались, кто первый откроет планету между Солнцем и Меркурием. Генрих Самуэль Швабе (1789–1875), фармацевт из Дессау, ставший астрономом, понимал, что лучший способ заметить предполагаемое небесное тело – это увидеть его во время прохождения перед Солнцем, но он осознавал и риск смешения такого тела с солнечным пятном. Поэтому с 30 октября 1825 года Швабе старательно регистрировал буквально все, что видел на небе. За пару десятилетий он так и не обнаружил свою планету, зато наткнулся на нечто гораздо более важное.

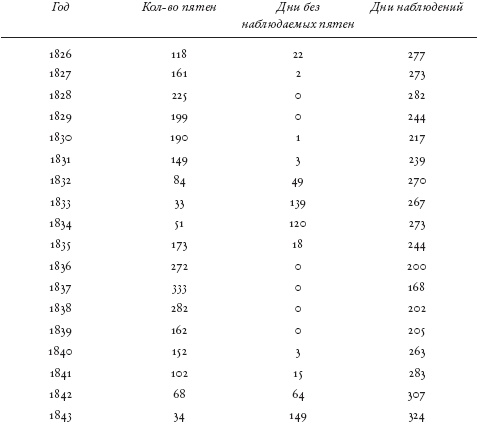

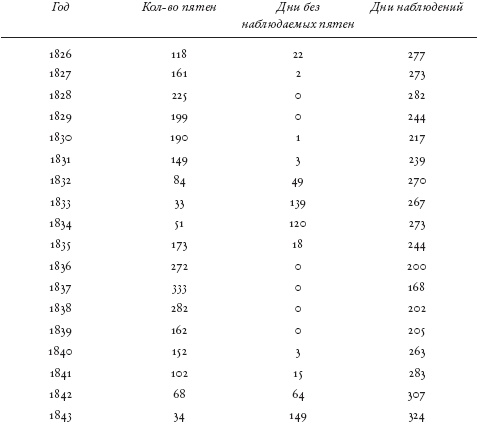

В статье 1843 года Швабе писал: “Из моих старых наблюдений явствует, что в появлении солнечных пятен имеется определенная периодичность”

[362]. Сопроводительная таблица приводила исчерпывающее доказательство цикличности появлявшихся группами пятен. После конца цикла солнечный диск мог оставаться чистым целыми неделями, но само существование цикла не подлежало сомнению. Из наблюдений Швабе можно было вывести, например, что низшая точка активности случилась в 1833 году – меньше всего скоплений пятен и больше всего дней без заметных пятен; следующая низшая точка случилась десять лет спустя. Пики были зарегистрированы в 1828 и 1847 годах:

Поначалу анализ Швабе привлек мало внимания, но, когда статью заметил ирландский астроном Эдвард Сэбин (1788–1883), он понял, что цикл Швабе коррелирует с флуктуациями в магнитном поле Земли (наблюдениями за которым он сам занимался). Швейцарский наблюдатель Рудольф Вольф (1816–1893) нашел способ подсчитать среднее число пятен на более длинных периодах, уточнив оценку Швабе до 11,1 года.