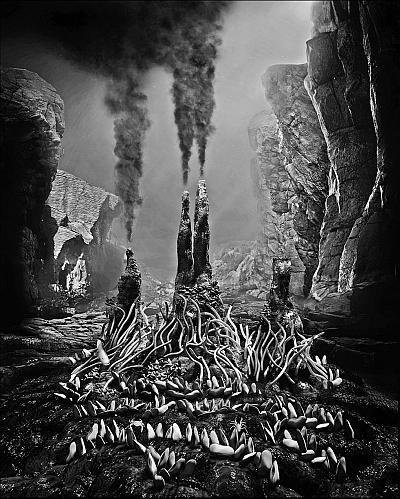

Компьютерная реконструкция гидротермального источника. В то время как почти все живое на Земле зависит от солнечной энергии, многие тысячи созданий, обитающих вокруг таких источников, выживают на органических веществах, вырабатываемых при хемосинтезе. Однако даже на таких глубинах некоторые все равно зависят от воздуха, выделяемого фотосинтезирующими организмами (David Batson / DeepSeaPhotography.com)

Существа, занимающиеся фотосинтезом на поверхности океана и выделяющие водород из воды, – сине-зеленые водоросли, цианобактерии, которые встречаются в любом влажном месте. “Появление сине-зеленых обозначило поворотную веху в историю жизни, – пишет Дэвид Аттенборо. – Кислород, который они производят, накапливался тысячелетиями, чтобы образовать ту богатую кислородом атмосферу, которую мы сегодня имеем”

[549]. Эти фотосинтезирующие организмы состоят из одиночных клеток – фитопланктона (от греч. Φυτόν – растение, πλανκτον – блуждающий), которые достигают в длину 0,5-100 мкм и образуют тонкий слой вблизи поверхности воды: свет быстро поглощается в воде, и уже на глубине в 00 м нормальный фотосинтез невозможен (рекордная глубина, на которой была обнаружена обычная растительная жизнь, – это 216 м на Багамских островах, где куст красных водорослей цветет в исключительно прозрачной воде). Но этот тонкий слой чрезвычайно богат фотосинтезирующими агентами, и вся животная жизнь моря, от медуз до китов и даже до обитателей придонных горячих источников, зависит от этих клеток. В конце зимы хлорофилл (молекула, с помощью которой растения поглощают свет) окрашивает Северную Атлантику в зеленый цвет. Все виды фитопланктона не поддаются исчислению, но эти морские растения (вместе с лесами на суше) потребляют из атмосферы половину оксида углерода, который мы туда выбрасываем, и делают возможной жизнь не только на суше, но и на огромной глубине.

Океаны можно разделить на два основных царства – более мелкие моря, омывающие континенты, и глубокие океанические воды. Первые, ограниченные областями континентального шельфа, которые напоминают полузатопленные плечи континентов, являются пристанищем подавляющего большинства морских обитателей. На глубине от 100 до 200 м шельф резко переходит в отвесные уступы, спускающиеся к так называемым абиссальным равнинам. Эти равнины в свою очередь разрезают V-образные впадины, которые могут соперничать с Большим каньоном. В дне океана образовались колоссальные впадины, в ряде случаев достигающие глубины около 11 км и выпятившие Срединно-Океанический хребет, главную горную цепь на планете, которая тянется неразрывной линией от Арктики через Атлантику в Антарктический, Индийский и Тихий океаны общей длиной более 60 тыс. км. Самая глубокая на сегодняшний день пропасть была измерена в 1962 году и находится в Марианской впадине (около Филиппинских островов) – глубина там достигает 11,5 км, туда может целиком поместиться Эверест и еще останется несколько километров. Около 86 % мировой океанской воды расположено ниже девятисотметровой отметки

[550].

В 1951 году биолог Рэйчел Карсон (через одиннадцать лет она опубликует знаменитую работу об угрозах для окружающей среды “Безмолвная весна”) выпустила книгу The Sea Around Us (“Море вокруг нас”). Она начинает поэтично, хотя и с большой точностью:

Там нет чередования света и тьмы. Скорее, это бесконечная ночь, такая же старая, как сам океан…

Если вывести из рассмотрения мелководье континентальных шельфов, разбросанные отмели и банки, где хотя бы бледный отсвет солнечного света скользит по дну, все равно половина Земли остается под слоем километров не пропускающей света воды, которая хранит свою темноту с самого сотворения мира

[551].

По мере проникновения в океанскую толщу свет отфильтровывается слой за слоем, одна длина волны за другой, начиная с ультрафиолетовых и инфракрасных лучей, которые поглощаются первым метром воды

[552]. В ночном небе огни самолета видно за много километров, но те же огни под водой неразличимы уже за 200 м

[553]. Ниже первой сотни метров – предел эфотической (хорошо освещенной) зоны, волны красной части спектра уже полностью поглощаются, с ними исчезает вся желтая и оранжевая теплота солнечного света. К 150 м остается около 1 % от солнечного освещения. Еще глубже исчезает зеленый цвет, хотя в кристально чистой воде сине-зеленое освещение может достигать глубины почти в километр. На 300 м остается только очень тусклый синий. Гамильтон-Патерсон спускался в водолазном колоколе на глубину 1517 м, на отметке в 200 м он записал: “Удивительно, но какой-то свет еще есть… Интенсивное пронизывающее фиолетовое освещение… Никогда не видел света с такими свойствами. Его не встретить на поверхности Земли и, возможно, не воспроизвести искусственно”

[554].

По мере угасания солнечного света темноту заполняют мириады новых созданий, населяющих зоны от полумрака до донного мрака. В 1818 году сэр Джон Росс, исследуя северные моря, вычерпал и поднял на поверхность с 1800 м грязь, в которой встречались черви, “доказав этим, что на дне океана присутствует животная жизнь”. В 1860 году исследовательский корабль “Бульдог” обнаружил признаки жизни далеко за пределами, доступными солнцу: креветки, светящиеся анчоусы, кальмары и щетинкочелюстные. Карсон рассказывает о пресловутой экспедиции корвета “Челленджер”, первого судна, оборудованного для океанографических исследований, который отправился из Англии в 1872 году, хотя и не особенно вдается в детали. В 2006 году Дэвид Грэнн, автор журнала New Yorker, в погоне за гигантским кальмаром повторил путешествие “Челленджера”. Тот корабль странствовал по морям три с половиной года, траля океанское дно по зигзагообразной траектории, пройдя 110 тыс. км со скоростью два узла – эквивалент медленной пешей прогулки. Работа была рутинной и тяжелой – два члена команды сошли с ума, еще один совершил самоубийство, – но к концу путешествия исследователи собрали 13 тыс. различных видов животных и растений. На обработку трофеев ушло еще девятнадцать лет – было обнаружено 4700 новых видов животных, 2 тыс. из них обитали на глубине, превышающей 250 м, – примерно 1/10от известного (даже сейчас) числа видов рыб. Стало очевидно, что пространство между волнующейся поверхностью и спокойным ложем океана переполнено многочисленными и, возможно, самыми удивительными биологическими сообществами, а их разнообразие может бросить вызов даже тропическим джунглям

[555].