Четырех богов Эблы Дж. Петтинато относит к числу хурритских. Это Адаммау, Аштаби, чьи имена входят в названия месяцев, Хебат и упоминавшаяся выше Ишкхара. Однако хурритская их атрибуция встретила возражения других исследователей. Так, И. М. Дьяконов отмечает, что хурриты появились в Эбле лишь во II тысячелетии, составив в возрожденной после аккадского разрушения Эбле значительную часть нового населения. Они не могли передать ее доаккадскому пантеону своих богов и сами заимствовали из дохурритского субстрата имена Адаммау, Аштаби и Ишкхары (известной в регионах, где хурритское присутствие не засвидетельствовано); в отношении же Хебат, по мнению ученого, следует говорить о неправильном прочтении имени.

Целый ряд богов, почитавшихся в Эбле, совпадал как по аналогичной или близкой форме имен, так и по функциям с богами других западносемитских городов. Среди них уже упоминавшийся Даган, а также бог Грозы Адад (в форме Адда). В функции Адада входило и обеспечиваемое небесными явлениями плодородие. Последние десятилетия Эблы, когда город вошел Бог Мардук в сферу политического и культурного влияния Алеппо, где находился главный центр его почитания, Адад появляется на печатях Эблы в типичной для него иконографии: с жезлом в одной, поднятой руке, топором и уздой — в другой. Сохранилось и его монументальное изображение на стеле, самое древнее из найденных до настоящего времени. С начала II тысячелетия это величайший бог во всех городах Внутренней Сирии, не только ведавший плодородием земель, но и взявший в свои руки правосудие среди богов и людей.

Судя по обилию в текстах Эблы имен, содержащих концовку — il, зчительную роль в религии Эблы играл Ил, известный всем семитским религиям (в том числе и как обозначение бога вообще). О глубокой его древности свидетельствуют угаритские мифы, где он выступает как почитаемый, но уже одряхлевший и постепенно оттесняемый более молодыми богами.

С сакрализацией царской власти, возможно, связан Малик, после падения Эблы утративший ту значительную роль, какую играл в Эбле. Широко почитался Шамаш, названный по аккадскому шаблону сыном Сина, хотя в пантеоне Эблы присутствует собственное лунное божество.

Из наиболее распространенных богов, общих западносемитскому миру, в текстах архива представлены также важнейшее семитское божество Ваал (Баал угаритских текстов середины II тысячелетия), Рашап (или Расап), архаическая форма знакомого по Библии имени Решефа, бога Грозы, загробного мира, смерти и неотделимых от нее войн и эпидемий, бог-ремесленник Кашалу (более поздняя, угаритская форма — Котар), связанный с первозданными водами и мудростью Эа (шумерский Энки), Аштар (Иштар более поздних текстов), почитавшаяся даже после окончательного уничтожения Эблы хеттами в расположенном на той же территории ассирийском святилище как небесная и одновременно хтоническая великая богиня, владычица любви, плодовитости и плодородия, вместе с тем войны и правосудия, а также царственности и первозданного подземного океана.

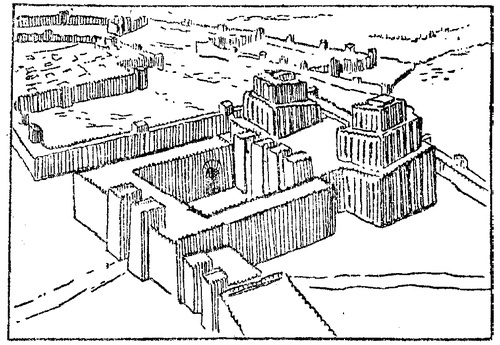

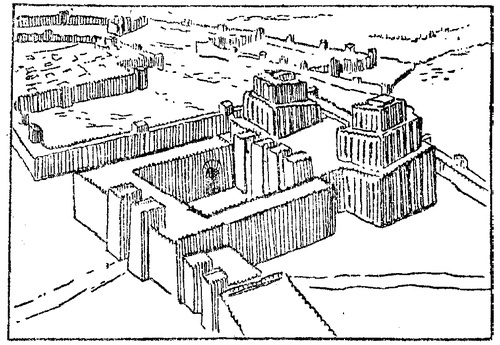

Храм Ану-Адада (рекнструкция)

Аштар-Иштар, судя по шумерским параллелям и более поздним ритуалам сирийской богини, была главным действующим лицом торжественного ритуала бракосочетания царя и не менее торжественно отмечавшегося праздника нового года. Богиню олицетворяла правящая царица, соединение с которой царя мыслилось актом, стимулирующим плодородие.

Вошли, хотя и в меньшем числе, в пантеон Эблы также шумерские боги. Среди них достаточно широко представлены Энлиль (в форме Иллилу), главный бог Шумера, самый значительный центр почитания которого находился в Ниппуре, Нергал, бог подземного мира, богиня-покровительница знания Нисаба, Аду, чьи два древнейших святилища известны в Уруке, а также, несмотря на наличие их аккадских аналогов, — Инанна (аккадская Иштар) и Угу (аккадский Шамаш), особенно часто Энки (аккадский Эа), главный центр почитания которого был в Эриду, и реже его супруга Нинки. В заклинаниях жители Эблы обычно призывали, как и их шумерские соседи, богиню Нингириму. Определенную, правда, пока неясную роль играло божество Даму из круга Думузи.

Все эти боги-чужеземцы порой имели на территории Эблы собственные храмы. Некоторые из них были тесно связаны с ритуалами Эблы; многие включены в официальные списки получателей жертв, и это боги не только родственного жителям Эблы семитского мира, но и шумерской части Месопотамии, причем нередко относящиеся к достаточно далеким регионам Южной и Северной Месопотамии и даже расположенного в Ливане Библа, — например, Нидакул из Арукату, Адаб из Халама, Луба, Абатти и Анниз. Содержащиеся в текстах уточнения, к какому именно из городов относится божество, включенное в список, скорее всего, может рассматриваться как свидетельство особой заинтересованности правителей Эблы в покровительстве того или иного чужеземного бога на конкретной территории, с ним связанной. И это во многом объясняет уникальную практику широкого привлечения чужих богов обильными жертвами и соучастием в ритуалах. Другим древневосточным обществам такая практика неизвестна. Торговый характер экономики Эблы требовал заботы о безопасности дальних маршрутов, по которым направлялись купцы. Это объясняет уважение населения Эблы к богам своих торговых партнеров. Но в ономастике имена этих богов отсутствуют. Здесь зафиксирован круг семитских божеств, главным образом великих, — таких, как Кура, Идакул, Ил, Рашап, Каниш, Шамаш, Даган.

Естественно, что со сменой населения после восстановления Эблы около 2000 г. до н. э. пантеон не остался неизменным. Многие боги исчезли; некоторые, переменив имена, вошли в пантеоны других сирийских городов; появились новые боги, о чем можно судить, однако, лишь на основании косвенного материала сопредельных земель. Для нас же здесь представляет интерес пантеон в том виде, в каком он сложился в древнейший период истории Эблы, до аккадского завоевания, поскольку это самое древнее свидетельство о религиозном мире Сирии.

Демон Пацуки. Бронзовая фигурка. Лувр. Париж

Неба привратник,

Шамаш прославленный!

Жизни хранитель, царской власти оплот,

Бог сияния и ликования, гонитель страха,

Рожденного Апсу,

Страж уставов, назначенных Эа

[258],

Зоркое око над всеми странами,

Торговцам безопасность дарующий,

Наполняющий землю богатствами.

Породы деревьев все драгоценные —

Кипарис и кедр с можжевельником,

Ароматное масло и мед сладчайший,

Сохраняющий для люда торгового,

На суда грузить помогающий

И эти товары и богам благовония,

Блеск свой по всей земле расточающий,

Лучами своими весь мир покрывающий,

Одаряющий двор Энна-Ура

Свинцом, золотом, ляпис-лазурью.

Земля травою зеленой покроется,

Засверкают на небе молнии,

Вздрогнет Шаршар, гора могучая,

При появлении лучей Шамаша,

Богатства его великого.

Быки разбегутся в ужасе.

Шамаш сиятельный, торговец доблестный

Море пересечь торопится,

Чтобы там насладиться отдыхом.

Там в чертоге, Шамашу назначенном,

Трон поставлен его сиятельству,

Сыну Сина святилище

[259].

Боги к порогу дома приблизились,

Также и звезды, с неба сошедшие.

Светом его наслаждаются издали,

Чтоб не мешать досугу властителя.

Рассекает Апсу Эа ударами,

В Апсу двое богов спускаются

[260],

Остальные — над Апсу устроились.

Шамашу слава!

Приносит царица, покидая дом отца своего, золотой браслет в качестве дара, и передает она для бога Солнца овцу как священное приношение. Но не входит царица, покидая дом отца своего, в храм бога Кура. И не поднимается она на стены города, но простирается на земле за их пределами. Помедлив у ворот храма Куры, вступает она на вспаханное поле

[262]. И получает она на вспаханном поле красное одеяние с пестрой полосой, облачается в него, украшает себя золотой цепью и ожерельем. Как дар богам, как священное приношение передает царица, покинувшая дом отца своего, золотой брус весом в 40 сиклей

[263], ткань тончайшую и другое красное одеяние. И лишь затем вступает царица в храм Куры и передает туда четырех баранов, четыре серебряных ожерелья, подобных лунному серпу

[264], для бога Куры, для богини Барамы, для бога Ишру и для бога Анира

[265]. И еще четыре малых и два больших сосуда из самшита передает она для трапез Куры и Барамы, а два остроконечных сосуда для притираний, чтобы еще прекрасней стали Кура и Барама. А ткачихе, искусной в изготовлении одеяний, передает царица шерсть двух овец, чтобы соткала она одеяния по образцу тех, что носят в городе Мари

[266].