Плохое состояние зубов у жителей этих деревень позволяет предположить, что жевать первую переработанную пищу было нелегко, но ее открытие стало поворотным моментом в истории. Впервые у человека появилась еда (пусть и не слишком вкусная), которую можно было собирать и хранить в достаточном количестве, чтобы позволить хотя бы части населения и хотя бы иногда жить оседло. Иными словами, зерно дало возможность получать избыток продовольствия. На протяжении двух тысячелетий этот способ становился все надежнее, поскольку от сбора диких злаков люди переходили к осознанному обеспечению урожайности за счет сохранения и посева семян и в конце концов достигли того этапа, когда можно было говорить о земледелии в современном понимании этого слова.

ПЕРВЫЕ ГОРОДА

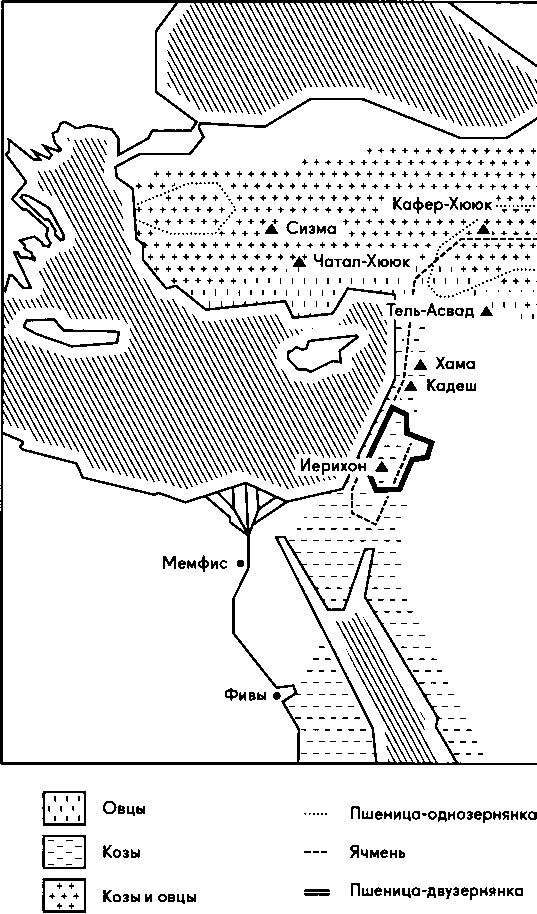

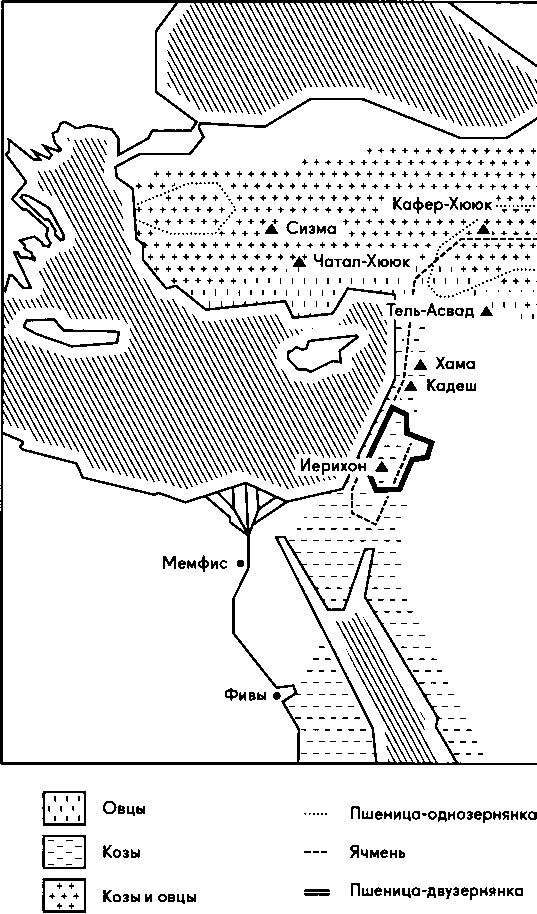

Одним из поселений, характерных для эпохи перехода от сельской к городской жизни, был Иерихон. Он был основан примерно в 8ооо году до н.э. возле оазиса на реке Иордан. Жители Иерихона добывали пропитание охотой и сбором диких злаков, которые перемалывались в муку. Город жил годовыми циклами: в период выращивания и сбора урожая люди собирались вместе, а в остальные сезоны расходились по окрестностям, чтобы заняться охотой и собирательством. Библейский рассказ о падении Иерихона, где говорится, что еще до разрушения его стен Иисусом Навином город был «заперт» по воле божьей, намекает на зависимость поселения от связей с сельской округой18. При невозможности создать запасы зерна оторванность от источников снабжения продовольствием была для него фатальной. Нам не известно, отчего погиб Иерихон, но какова бы ни была причина: землетрясение, голод или глас волшебных труб, его конец наступил в XIV или XIII веке до н.э. К тому времени он просуществовал около 6500 лет — совсем неплохо для полуаграр-ной общины.

Археологи спорят, можно ли вообще считать поселения вроде Иерихона городами. Большинство полагает, что нет, поскольку там не существовало характерного для городов разделения труда. Тем не менее в анатолийском Ча-тал-Хююке, основанном не позднее 7500 года до н.э., как минимум видны зачатки городской цивилизации. Многочисленные богато украшенные святилища и затейливые

ремесленные изделия свидетельствуют, что тут кипела богатая культурная и религиозная жизнь. Таким образом, стабильный, сравнительно предсказуемый источник продовольствия позволял людям отвлекаться от забот о самом необходимом и давать волю творческим порывам — а это характерная черта городской жизни.

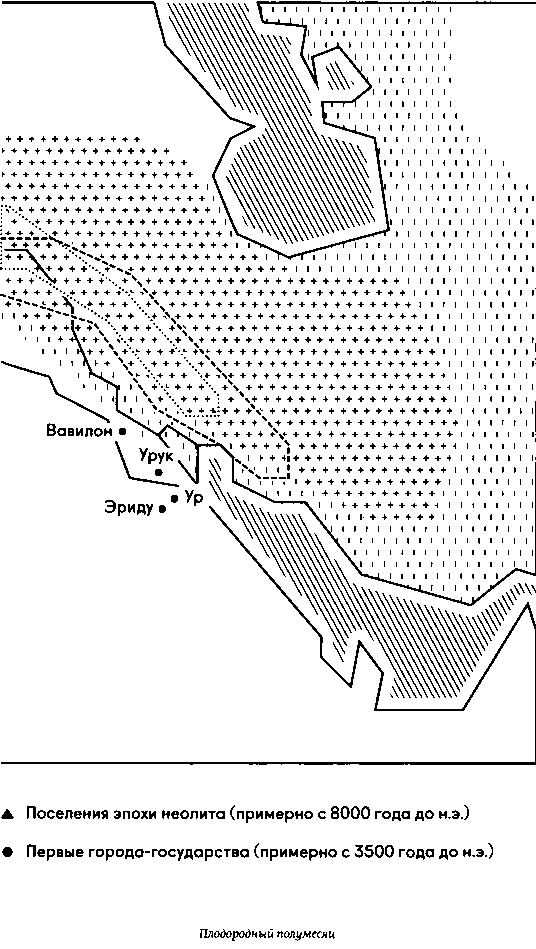

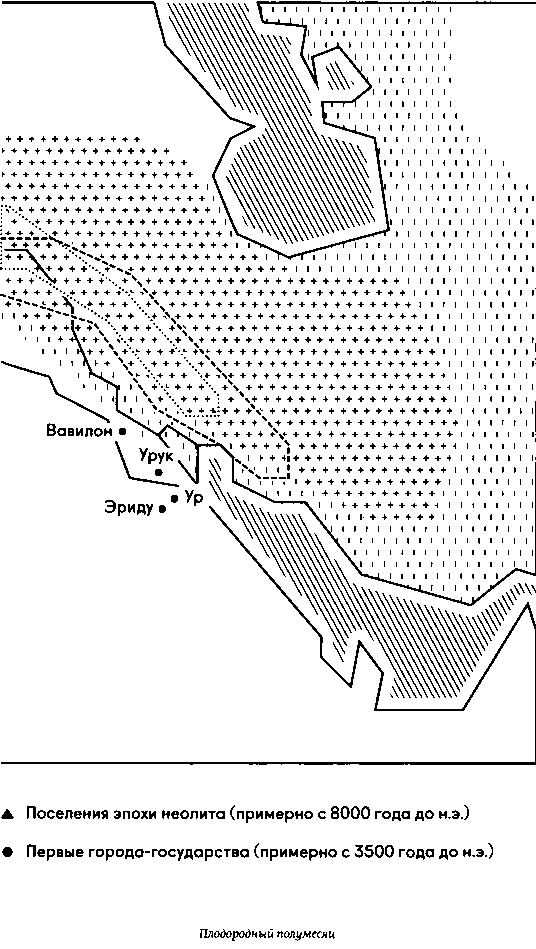

Урук, основанный шумерами на юге Месопотамии примерно в 3500 году до н.э., — первое поселение, которое даже самые закоренелые ригористы среди археологов признают городом. Его, как и соседние Ур, Ларсу и Нип-пур, отличало то, что сегодня считается необходимой характеристикой городского планирования — зонирование. Звучит прозаично, но именно эта черта имеет важнейшее значение для городской жизни. Урук заслужил звание первого города в истории не из-за своих великолепных храмов и памятников, а потому что его жители занимались каждый своим делом, включая и работу в городском управлении19. Насколько можно судить по сохранившимся глиняным табличкам, эта деятельность в основном была связана с администрированием окрестных сельскохозяйственных земель, и многие ученые считают, что именно сложность этой задачи подтолкнула шумеров к изобретению письменности.

Дело в том, что место для первой попытки создать полноценный город было отнюдь не идеальным. Плодородие земли в районе Урука зависело от ежегодных разливов Тигра и Евфрата. Воды этих рек были богаты минеральными солями с расположенных к северу возвышенностей, но сами они отличались крайней непредсказуемостью. Весенние разливы случались слишком поздно для сева, поэтому речную воду приходилось собирать заранее. Город решил эту проблему за счет строительства массивных дамб для удержания воды — первых в истории сооружений коммунального хозяйства — и сложной ирригационной системы, обеспечивавшей равномерное распределение влаги между окрестными деревнями. Земляные насыпи постоянно требовали огромных трудовых затрат для поддержания их в порядке, но благодаря им подверженная наводнениям полупустыня превратилась в цветущий оазис. Под защитой дамб там росли финиковые пальмы, а ассортимент овощей, фруктов и бобовых устроил бы любого современного шеф-повара: горох, чечевица, фасоль, репчатый лук, чеснок, лук-порей, огурцы, кресс-салат, полевая горчица, обычный салат, финики, фиги и виноград. Дальше от рек, на орошаемых полях, выращивались менее взыскательные культуры — пшеница, ячмень и кунжут20.

Преобразуя природу в соответствии со своими нуждами, шумерские города выработали основные правила игры городской цивилизации. Существовавшие в них муниципальные сады и огороды стали первыми в истории образчиками рукотворного ландшафта, которые демонстрировали, как можно изменять природу, чтобы она служила потребностям горожанина. Город и его окрестности превратились в единое образование — город-государство. С тех самых пор их взаимозависимость, очевидная в древности и скрытая сейчас, стала основой городской жизни.

ЧЕЛОВЕК И ЗЕРНО

В Древнем мире никто и никогда не воспринимал еду как нечто само собой разумеющееся. Тот факт, что слова «культура» и «культивация» происходят от одного корня (лат. cultus), говорит сам за себя. Культивация и цивилизация были неразрывно связаны для обитателей античного Средиземноморья. В древнегреческом слово «sperma» обозначало семя и человека, и злака, и они всегда были рядом в реальности и мифах. Для Гомера человек был просто «вкушающим хлеб»: созданием, которое благодаря земледелию превратилось из дикого животного в культурное, мыслящее существо.

Связь человека с зерном занимала центральное место в жизни древних городов, где праздники неизменно привязывались к сельскохозяйственному календарю. Каждый год в пору сбора урожая афиняне отправлялись в Элевсин, к мифическому «первородному полю», где, как гласила легенда, богиня плодородия Деметра научила людей возделывать землю. Там проходили девятидневные Элевсинские мистерии — череда ритуалов и обрядовых торжеств, постов и пиров. Раз в четыре года в ходе этого празднества проводились общегреческие игры (своего рода «сельские Олимпиады»), где победителям вручали не медали, а священные колосья пшеницы, зерна с которых они могли посеять после возвращения домой. Связанные с сельским хозяйством обряды проводились и в самом городе. Одним из них было празднество под названием Тесмофории: накануне лета женщины закапывали в землю туши свиней, а осенью устраивали трехдневный пост, после которого разложившиеся останки смешивались со свежесобранными зернами, давая «священное удобрение» для будущего сева21. О значимости этого ритуала свидетельствует уже тот факт, что проводился он на холме Пникс, прямо под носом у афинского народного собрания, в которое допускались только мужчины. Подобные обряды плодородия совершались женщинами по всему миру. Во многих древних культурах существовал образ Матери-Земли, воплощающей в женском обличье загадочную способность почвы порождать жизнь. Однако дары земли никогда не воспринимались как нечто гарантированное. Хороший урожай был милостью богов, которых следовало задабривать ритуальными жертвоприношениями. Для рождения новой жизни нужна была смерть; чтобы земля продолжала плодоносить, ее окропляли кровью.