При каких обстоятельствах «магическое» пение может выступить даже в качестве акушера? Что это – «настройка» определенных мелодий на «собственные звуки» или же «воображение», вера, сила внушения?

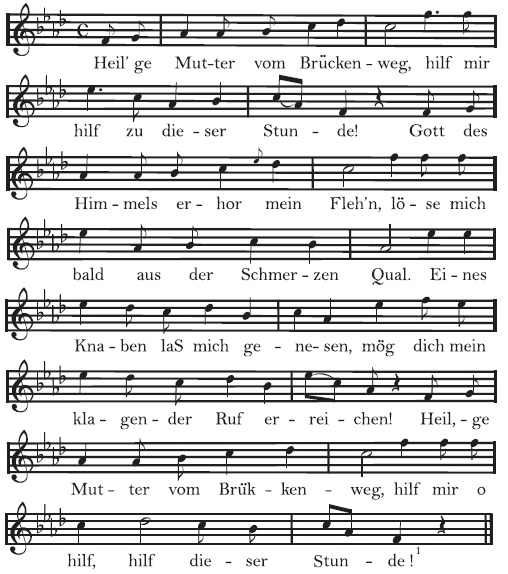

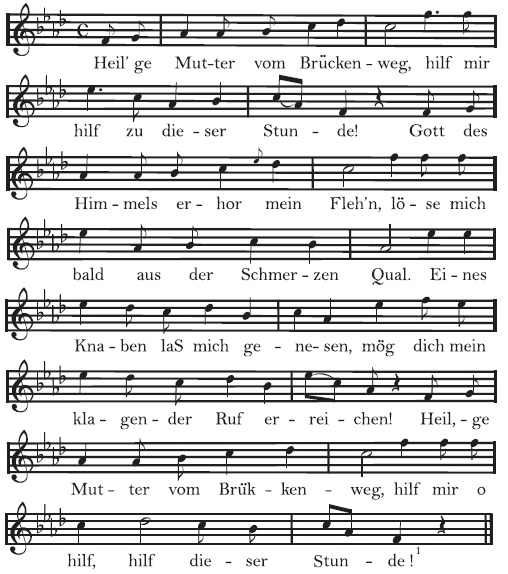

Жанна д’Альбре, дочь Генриха II Наваррского и Маргариты де Валуа, с которой он сочетался браком в 1527 г., ожидала родов. Она состояла в браке с герцогом Вандомским Антуаном де Бурбоном. Генрих II пообещал Жанне золотую цепь, если перед наступлением родовых схваток она споет определенную песню, чтобы – как сообщается в старой хронике – ребенок не вырос ворчливым и угрюмым человеком. Песня представляла собой обращение к образу Богоматери, который был установлен неподалеку от узенького мостика, перекинутого через реку, и которому приписывали способность содействовать благополучным родам. Как от нее требовалось, Жанна спела «Мотет

[82] роженицы» и подарила мальчику жизнь. Король смочил губы новорожденного вином и дал ему понюхать чеснок – магический прием, который еще и сегодня применяется на Балканах и в Италии [92, т. II, с. 69 и далее] – со словами: «Ты станешь славным мальчиком». В 1589 г. он взошел на французский престол под именем Генриха III.

Ноты и текст «Мотета роженицы», который здесь передан в нашем переводе, можно найти у Комбарье [87, с. 51]. Мелодию следовало бы трактовать как часто используемый в то время «транспонированный дорический лад» с четырьмя си-бемолями, если бы не была так сильно выражена народная аранжировка минора и мажора. А роды герцогини? Что ж, вера в «магию» музыки, без сомнения, могла совершить чудо…

[83]

Мотет роженицы

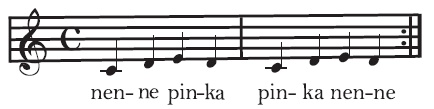

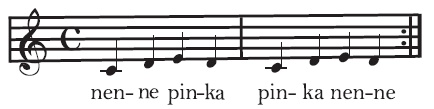

Но музыкальная «магия» действует вплоть до наших дней и оказывает даже формообразующее влияние. Возьмем, например, колыбельную песню. Мать, убаюкивающая своего ребенка, не преследует цель произвести художественное впечатление. Музыка – это ее средство воздействия на психику ребенка, что полностью соответствует нашему определению музыкальной «магии». Она основывается на однообразном повторении нескольких смежных звуков в ритмической соразмерности. Один мой знакомый, родившийся в Голландской Гвиане, передал мне мелодию, которой туземцы убаюкивают своих детей, постоянно повторяя три слога на непонятном нам негритянском английском. То, что непостижимая для ума бессмысленность слов обладает своей собственной «магией», установил еще Вильгельм Вундт.

«Магически» убаюкивающие слова колыбельной песни в Португалии звучат «ro-ro», в Италии «ninna-nanna», во Франции «do-do», в Англии «lullaby», в Германии «eia po-peia». Музыкотерапевт доктор Вольфганг Тренкле [154, с. 61] помимо прочего пишет об этом:

«Эффективность напевания слогов во все времена и во всех частях света была известна матерям, которые нашли возможность успокаивать детей посредством пения, монотонного по ритму и громкости. Принцип действия колыбельных песен свидетельствует о древней, сохранившейся до наших дней сокровищнице языка, которая особым образом передавалась матерями без какого-либо логического понимания содержания. Достаточно вспомнить об известном каждому словосочетании „eia popeia“, текст которого, непонятный в языковом отношении, хотя и является спорным, почти тысячу лет назад из греко-византийского жизненного пространства вошел в немецкое культурное наследие». Автор указывает на изменения, такие как «heidi popeidi», и проводит параллели с трудовыми песнями. Но, пожалуй, едва ли мы вправе усматривать в «словообразованиях» колыбельной песни «разрядку напряжения или возбуждения».

Колыбельная песня становится заклинанием, и ее облагораживание в художественной музыке хотя и скрывает магические основы, но в характерных элементах стиля колыбельной песни по-прежнему присутствует латентная магия. Пение и колдовство в Древнем Риме считались тождественными, для того и другого используется слово cantare, а производное cantamen точно так же означает заклинание, как и колдовскую песню.

Другая музыкальная «магия» лежит в основе серенады. Влюбленный придает значение не столько совершенному в художественном отношении концертному исполнению, сколько достижению корыстных целей, а именно оказать воздействие на психику женщины и сделать так, чтобы она уступила его ухаживаниям. Как говорил Зойме, «музыка – ключ к женскому сердцу». Как звучит последняя строфа серенады Брамса? «Звуки нежно прокрадываются в грезы красавицы, на белокурого возлюбленного глядит она и шепчет: „Меня не забывай!“» Ну разве это не «магия»? Менее известно значение серенады в развитии симфонии, состоящей из четырех частей. Музыканты выстраиваются, словно на марше, перед окном: первая часть. Влюбленный выражает свои чувства: медленная часть. Он изображает в танце тесное слияние с девушкой: сходное с менуэтом скерцо. В финальной части, напоминающей марш, музыканты удаляются. Так в древних трактатах описывается влияние серенады на возникновение симфонической формы – иногда Моцарт называл серенаду симфонией, вкладывая в оба термина одинаковый смысл. Да и в серенаде Бетховена, op. 8, сохраняется начальный и заключительный марш музыкантов. Тем самым дух любовной магии по-прежнему пронизывает строгую симфоническую форму – скрытно и забытым современным любителем музыки образом.

Музыкальная любовная магия – она живет в сказаниях, поэтических произведениях, в образах северных русалок, водяного, Лорелеи, сирен; ею пользовались труверы

[84] и трубадуры. Согласно папирусам, хранящимся в Британском музее, она была известна древним египтянам и упоминается Теокритом и Луцианом. Когда Медее не удается завладеть сердцем Ясона, Овидий вкладывает ей в уста следующие слова: «Даже пение, травы и искусства покинули меня» – в этом перечне пение стоит на первом месте.

Спросим себя: какие еще музыкальные формы подверглись «магическому» влиянию? О каноне и его связи с магией природы уже говорилось. Но как обстоит дело с тарантеллой? Что общего имеет этот неаполитанский народный танец, в котором в ускоряющемся темпе в размере шесть восьмых пара совершает все более быстрые движения, с пауком тарантулом? В XV в. впервые появилось суеверие, будто от укуса тарантула можно излечиться только неистовым танцем, пока обессиленный танцор не упадет на землю. Очевидно, что потоотделение, вызванное физическим напряжением, как раз и выводило яд паука из пор и содействовало исцелению. На самом деле тарантулы не так уж ядовиты, вызванные их укусами болезненные воспаления и опухоли обычно проходят сами собой через двенадцать часов. Но что сделала из этого безобидного события легковозбудимая фантазия южан в Италии и Испании! Геккер [95] и Атанасиус Кирхер приводят невероятные факты. Люди всех возрастов не защищены от последствий укуса, поэтому даже девяностолетние старики выбрасывали свои клюки и присоединялись к танцорам. Пострадавшие от пауков священнослужители, закрывавшие уши от звуков танца, заболевали, и только тарантелла была способна спасти им жизнь. Исполнявшаяся при этом мелодия должна была соответствовать окраске укусившего тарантула, иначе она не помогала. Но как это можно было установить? Музыканты отправлялись в поле и наблюдали, какого вида тарантул начинал подпрыгивать при той или иной мелодии. В старинных писаниях есть история о любопытном испанце из Таренто, которого укусили два тарантула разного цвета. При исполнении одной мелодии яд второго паука «сопротивлялся», и испанец заплатил за свое любопытство смертью. Если бы кому-то пришла в голову мысль одновременно сыграть две мелодии, соответствовавшие обоим видам тарантула, то славный испанец мог бы спасти свою жизнь.