История перехода от неолита к цивилизации не может быть рассказана во всех деталях, поскольку наши сведения об этом процессе все еще крайне скудны и отрывочны. Но мы, по крайней мере, знаем теперь, что он точно происходил в пределах самого Ирака. Широкие археологические исследования 50-80-х гг. опровергли старую теорию, согласно которой шумерская цивилизация зародилась первоначально в какой-то далекой и таинственной стране и уже потом в полностью сложившемся виде была принесена в Месопотамию. Сейчас мы в состоянии проследить путь развития многих из ее элементов на протяжении долгих веков. И если одни черты цивилизации действительно были принесены извне, в ходе иноземных вторжений или иноземных культурных влияний, то другие имели такие глубокие корни в иракском прошлом, что мы можем назвать их местными. Вероятно, как и все другие древние цивилизации, шумерская была продуктом слияния самых разных культурных потоков и черт. Известно, что две главные этнические группы, резко отличавшиеся друг от друга по языку, – шумеры и аккадцы-семиты – жили в Месопотамии бок о бок еще в начале исторической эпохи (на рубеже IV и III тыс. до н. э.). Хотя мы не можем пока с уверенностью сказать, когда именно они появились на месопотамской сцене и какую роль каждый из этих народов сыграл в становлении местной цивилизации. Увы, единственным источником для решения наших проблем по поискам истоков шумерской культуры в дошумерские времена остаются археологические находки. Но они практически бесполезны при реконструкции политических событий и передвижений различных племен и народов.

Тот долгий период, когда Месопотамия была «беременна цивилизацией», зарубежные археологи называют обычно «протоисторией». «Протоистория», в свою очередь, подразделяется на пять этапов (или культур), каждый из которых назван по тому памятнику древности, каковой был для данной культуры изучен впервые. Вот перечень этих этапов в хронологическом порядке:

1. Хассуна-Самарра (VI тыс. до н. э.)

2. Халаф (V тыс. до н. э.)

3. Убейд (сер. V – сер. IV тыс. до н. э.)

4. Урук (3500–3100 гг. до н. э.)

5. Джемдет-Наср («протописьменный») (3100–2800 гг. до н. э.)

Загадки Убейда

Первые две культуры (Хассуна и Халаф) существовали только на севере Месопотамии, Убейд распространился по всей стране. Последние же этапы «доистории» представлены только на юге Двуречья. Именно там и вспыхнул яркий свет первой месопотамской цивилизации. Для этого имелись вполне объективные причины. Низовья Тигра и Евфрата, вместе с Персидским заливом, служили удобными и широкими воротами для проникновения культурных влияний даже из таких дальних стран, как Индия и Сомали. Реки (вместе с их протоками и руслами) и каналы в какой-то мере служили защитой южной части Ирака от опустошительных набегов кочевников Аравийской пустыни и горцев Ирана. Но самый главный фактор – это создание огромной и сложной сети оросительных каналов, что указывает на существование здесь еще в IV тыс. до н. э. довольно сильной центральной власти, способной сосредоточить в своих руках достаточно сил и средств для того, чтобы управлять сельскими общинами и использовать их труд на строительстве ирригационных систем. Но были ли обитатели юга Месопотамии уже во времена господства убейдской культуры шумерами? В чем реально выражается эта культурная преемственность между убейдцами и шумерами, мы увидим ниже. А сейчас необходимо кратко описать характерные черты самой убейдской культуры.

Как отмечалось выше, важнейшими исследованными ее памятниками остаются до сих пор Эль-Убейд, Телль-Укайр, Эреду – на юге и Тепе-Гавра – на севере Месопотамии.

Особо важные результаты принесли раскопки в древнейшем городе Двуречья – Эреду (Абу-Шахрайн). Под одним из углов зиккурата шумерского периода было обнаружено гигантское наслоение из 17 храмов, последовательно сменявших друг друга на этом месте, начиная с незапамятных времен. Восемь верхних святилищ (храмы I–VIII) представляли собой внушительные здания урукского и, частично, позднеубейдского периодов. Хуже сохранившиеся остатки храмов IX–XIV, лежавших ниже, содержали как убейдскую, так и более раннюю керамику (конец VI – начало V тыс. до н. э.). Наконец, еще раньше появились крохотные «часовенки» – храмы XV–XVII.

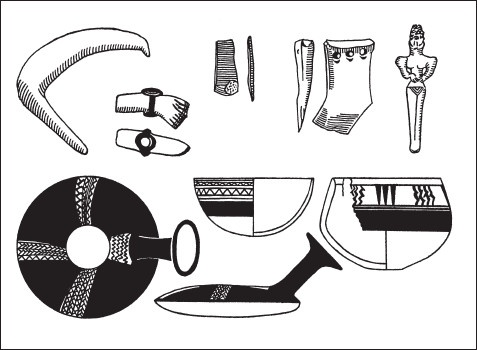

Илл. 21. Убейдская культура, сер. V – сер. IV тыс. до н. э.

Характерные формы керамики, статуэток и орудий труда

Эти древнейшие ритуальные сооружения Южного Двуречья интересны для нас во многих отношениях. Уже первое знакомство с данной архитектурой позволяет прийти к заключению о непрерывном и преемственном развитии одной и той же религиозной традиции в Эреду с конца VI тыс. до н. э. и вплоть до шумерской эпохи. Прототипом храма XVI была постройка с единственным крохотным помещением площадью не более трех квадратных метров. Однако и оно уже имеет культовую нишу в стене и центральный жертвенный столик – черты, которые начиная с этого времени неизменно присутствуют в архитектуре месопотамских храмов. В слоях XI–IX этот храм перестраивается уже с большим размахом: возводятся центральное святилище и боковые крылья. На сей раз его тонкие кирпичные стены укрепили контрфорсами, возможно, напоминающими о деталях конструкции древних тростниковых построек. Затем следует ряд более основательных и искусно построенных храмов (слои VIII–VI), которыми и завершается убейдский период на городище. В прямоугольное помещение центрального святилища по-прежнему входили через боковую камеру, но уже созданы и дополнительные церемониальные входы на одном конце и алтарь на возвышении – на другом. Здесь есть и стоящее посреди храма возвышение для ритуальных приношений, включавших, вероятно, и рыбу, так как рыбьи кости были обнаружены в соседней комнате. Кстати, в последние годы целый ряд исследователей пришел к выводу о том, что в шумерском искусстве был широко распространен мотив «рыбочеловека».

Культовые ниши и фасады с контрфорсами стали с этого времени характернейшей чертой храмовой архитектуры Двуречья.

Итак, очевидно, что центрами многих крупных убейдских селений были монументальные храмы на платформах, возможно, уже игравшие роль организаторов хозяйственной деятельности и управления делами общины. Храмы Эреду достигают особенно больших размеров и сложной внутренней планировки во времена позднего Убейда (в первой половине IV тыс. до н. э.). Так, храм VI, стоявший на высокой платформе, имел размеры 26,5 х 16 м. Люди, жившие в хижинах вокруг святилища, кормились рыболовством и охотой, сеяли эммер (полбу), ячмень, лен, сезам (кунжут), выращивали финиковую пальму, разводили овец, коз, свиней, ослов и крупный рогатый скот. Борясь с ежегодным разливом рек и используя воду, оставшуюся после него в мелководных озерах, они еще в доубейдское время впервые применили здесь, на юге Ирака, новый метод земледелия – они рыли в мягком лёссовом грунте небольшие водоотводные каналы. Исключительно тяжелые условия жизни в катастрофически жарком климате, между знойной пустыней и гнилыми болотами дельты Тигра и Евфрата, отчасти искупались для них невероятным плодородием почвы и обилием урожаев.